読売新聞オンライン タイアップ特集

上智大学の視点

~SDGs編~

「SDGs」は、2015年9月に国連総会で採択された「持続可能な開発目標」の略称。2030年を達成期限とする、各国が取り組むべき17の目標とその具体的な評価基準169項目が定められている。そこで、上智大学のSDGsにかかわる取り組みを、シリーズで紹介する。

熱帯雨林に暮らしてきた人々の知恵が

新しい森林マネジメントに活かされる

保全のために生活の場を奪われた人々

森林という生態系を守り、持続可能な社会を創り出そうとするなら、変わるべきなのはそこに暮らす住民ではなく、私たちの方ではないか。カメルーン共和国との国際共同研究プロジェクトに参加する中で、私にはその思いが強くなっていきました。

私がフィールドワークを通して出会った人々は、アフリカ大陸の中央に位置するコンゴ盆地の広大な熱帯雨林で、食料として野生動物を狩り、野生の木の実やイモを採集し、小規模な焼畑農耕を営みながら、自然と深いつながりをもって生活をしています。こうした「伝統的」にみえる生活が現代まで継続されてきた理由を、SDGsで考えるならば、目標12「持続可能な生産と消費」だけでなく、目標15「陸上生態系の保護」も体現する生き方であったからといえると思います。

ところが、彼らの生活を脅かす社会変化が起きています。カメルーンでは1970年代頃から国家経済を支える木材輸出のための森林の伐採が進む一方、こうした経済開発と象牙や獣肉を目的とする野生動物の乱獲も増え、森林の生態系、特に野生動物が危機に瀕することになりました。これに対してカメルーン政府は自然保護区を設けて、2000年代に入って複数の国立公園を設置するなど、自然保護のための対策に努めています。

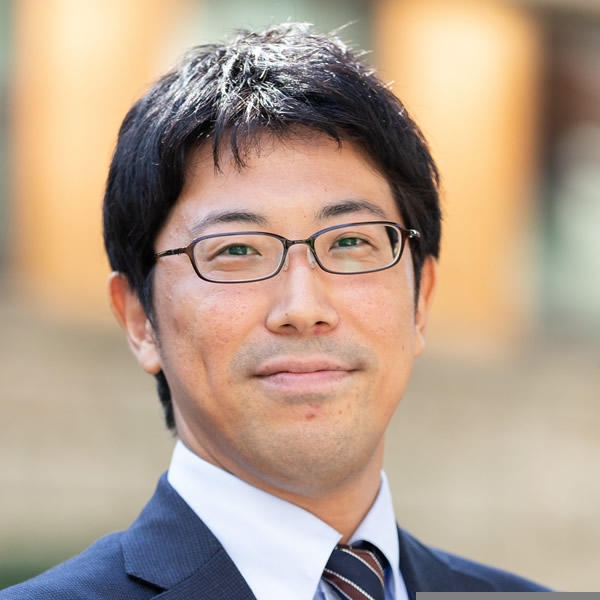

カメルーン東南部の狩猟採集民バカの集落(一番左が戸田)

その結果、森で生活していた人々は、国立公園からも伐採区からも追い出されました。国立公園内では農耕はもちろん居住することも許されず、食料を得る術として当たり前に続けてきた狩猟は、象牙目的と同様に「密猟」とみなされてしまうという、とても理不尽な状況が生まれたのです。

彼らの中には森を離れて都市の学校で学び、先住民としての権利を主張する活動に携わる若者も現れています。それはもちろん頼もしいことですが、自分たちのあずかり知らぬところで決められた制度や法律に合わせて、彼らのほうが考え方や生活を変えなければならないことに、私はやるせない思いがありました。本来の生活を回復するために、新しい「仕組み」の中で権利を主張して獲得していく責任が、彼らのほうにあるのでしょうか。いや、むしろ彼らの生き方に学び、「仕組み」を根本的に見直さなければならないのは私たちのほうではないでしょうか。

冒頭で触れた私たちの研究プロジェクトは、そうした矛盾の解消に資するものとなるはずなのです。

在来知と科学知の融合で相互理解を図る

丸太を運び出す伐採トラック

私たちが実施しているプロジェクトは『在来知と生態学的手法の統合による革新的な森林資源マネジメントの共創』といいます。JST(科学技術振興機構)とJICA(国際協力機構)が連携して推進し、日本と海外の研究機関が国際共同研究を行う「SATREPS(地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム)」のひとつです。日本側の研究主体は私が大学院で在籍していた京都大学、相手国のカメルーン側の主体はカメルーン国立農業開発研究所(IRAD)と国立大学のチャン大学です。

「在来知」とは、そこに住む人々が経験を通して見いだし、磨き、受け継いできた知識や知恵のこと。たとえばカメルーンの狩猟採集民は、日々の生活で、狩猟や採集を営むなかで、森で生活するための広範かつ詳細な知識を身につけています。どの季節にどの場所に野生果実がなるのか、動物はどこにいるのか、罠をどこにどのくらい仕掛けるべきか、あるいは大きく場所を移動すべきかなど、鋭敏な五感を通して得られるさまざまな情報を総合して森の状況を把握し、適切な判断を下します。そのおかげで彼らは、森の環境を壊すことなく生活を続けてこられたと私は考えます。

ただ、こうした在来知は、言語化、一般化しづらく、行政担当者をはじめ生活環境の異なる人々と共有することは難しい。そこで、こうした在来知を詳細な調査データと照らし合わせて、できるかぎり客観的な「科学知」に翻訳し、政策担当者などの理解を促す。一方で、保全制度・政策が依拠する科学知を、できるかぎり彼らがわかりやすい形で伝える。こうして、双方が納得しうる森林資源マネジメントの方法を探り、提案していくことがプロジェクトの第一の目標です。

また、現状の法律の下では野生動物の利用などの彼らの生業が制限されてしまうことは避けられないのですが、これを補う方法として、ブッシュ・マンゴーなどの調味料として国内外で利用される野生果実の販売促進をしたり、生産・流通体制を確立させたりしていくなかで、植物性の非木材林産物を中心とした「森の恵み」に対する持続可能な活用の導入に取り組んでおり、私は、このチームのリーダーとなっています。

さらに、現地でこうした仕組みをマネジネントできるように、住民をエンパワーすることも重要です。私は、政府から派遣された担当者だけが、象牙目的の外部からの密猟者を取り締まるよりは、森を知り尽くした彼らと協働するほうが合理的ではないかとも考えています。住民も、保全機関と対等なパートナーとして、資源のマネジメントに主体的に参画することができるようになると私は思っています。そもそも私は、彼らをサポートするどころか、彼らから学ばせてもらうことのほうがずっと多いと感じ続けているのです。

人の営みが織り込まれた生態系の大切さ

ブルドーザーで森の中に道を開く

従来の自然環境保全政策の背景には、「自然」と「人間」を対立するものと捉え、自然保護とは人間の手の入らない原生の状態に戻し、維持することであるという発想があります。でも、カメルーンの森の住民たちは、森の木々や野生動物たちと同じ生態系の一員として生活してきました。たとえば畑やキャンプを作るために必要最小限の樹木を伐採すると、そこには太陽の光が届くようになり、植物の芽が出てきます。人間だけでなく動物たちにも食料を供給する新たな植生がうまれるのです。それは環境の「変化」ではあっても、「劣化」ではなかったからこそ、彼らの生活は何千年も続いてきたのです。

そして実は、日本人がかつて守っていた里山文化のなかにも、カメルーンの人々の文化に通じる「在来知」を見出すことができます。持続可能な社会の構築につなげる上で、日本の里山が育んできたさまざまな知恵や、カメルーンの森の暮らしに学ぶところは大きいかもしれません。

ブッシュ・マンゴー(Irvingia gabonensis)からナッツを取り出す狩猟採集民バカ

ところで、私の専門は「生態人類学」です。「生態」は漢字で「生きる」「すがた」と書きますが、生態人類学の第一人者の伊谷純一郎先生は、生態人類学を「社会も生活をも含めた生きざまの研究」と言ったそうです。そして、生態人類学は、自然科学(生態学・生物学など)と社会科学(人類学・社会学など)が交差するところで研究・考察する学問でもあるので、今回の学際的な研究プロジェクトにおいても活かされていると考えています。

私はこれまでフールドワークという現場主義の研究をしてきましたが、現場で見聞きした事象を、グローバルに位置付けるようになったのは、上智大学という学びの場による影響が大きいです。今後、経済学・政治学・国際関係論などのさらに広い学際的協働を図り、また日本と世界をつなげる広い視野をもって私たちのプロジェクトを継承・発展させていくためにも、ここ上智大学という、世界に開かれたキャンパスの環境には大いに期待しています。

2021年6月1日 掲出

-

戸田 美佳子 総合グローバル学部 総合グローバル学科 准教授

大阪府出身。2006年神戸大学理学部物理学科卒業。2011年京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科五年一貫制博士課程満期退学。博士(地域研究)(京都大学、2013年)。京都大学アフリカ地域研究資料センター、国立民族学博物館等の研究員を経て、2018年4月上智大学総合グローバル学部助教に着任。2021年より現職。専門はアフリカ地域研究(中部アフリカ)、生態人類学、障害学。

日本アフリカ学会、日本文化人類学会、生態人類学会、国際開発学会、障害学会に所属。上智大学アジア文化研究所、多文化共生社会研究所所員。日本アフリカ学会『アフリカ研究』編集委員や地域研究コンソーシアム(JCAS) 運営委員を務める。

2016年立命館大学生存学研究センター 生存学奨励賞「審査員特別賞」を受賞。

SATREPプロジェクト(JPMJSA1702)に参加し、カメルーン熱帯雨林において地域住民と森林資源マネジメントの協創を目指すための実践的な取り組みを実施している。またアフリカにおける障害者の人類学的研究も行っている。主な著書、翻訳に、『越境する障害者―アフリカ熱帯林に暮らす障害者の民族誌』(明石書店、2015年)、『アフリカの森の女たち―文化・進化・発達の人類学』(ボニー・ヒューレット著、服部志帆・大石高典共訳、春風社、2020年)など。

[広告]企画・制作 読売新聞社ビジネス局

上智大学の考える未来

上智大学の視点 ~SDGs編~

ニュースを紐解く