日本の学力水準・格差の現状と社会学的な視座の重要性

森 いづみ(もり いづみ)/中央大学経済学部准教授

専門分野 教育社会学、社会調査データの計量分析

最近の仕事

私は2025年2月末に、明石書店より『国際学力調査からみる日本の教育システム:教育による〈効果〉と〈格差〉の計量分析』と題する単著を刊行予定である。この本の主な目的は、生徒の社会経済的背景や学校環境が学力や学習意欲におよぼす影響について、国際的な視点から計量的な解明を行うことである。IEA国際数学・理科教育動向調査(TIMSS)やOECD生徒の学習到達度調査(PISA)といった国際学力調査や、国内のパネル調査データを用い、国際比較や経年変化を交えた考察を行っている。

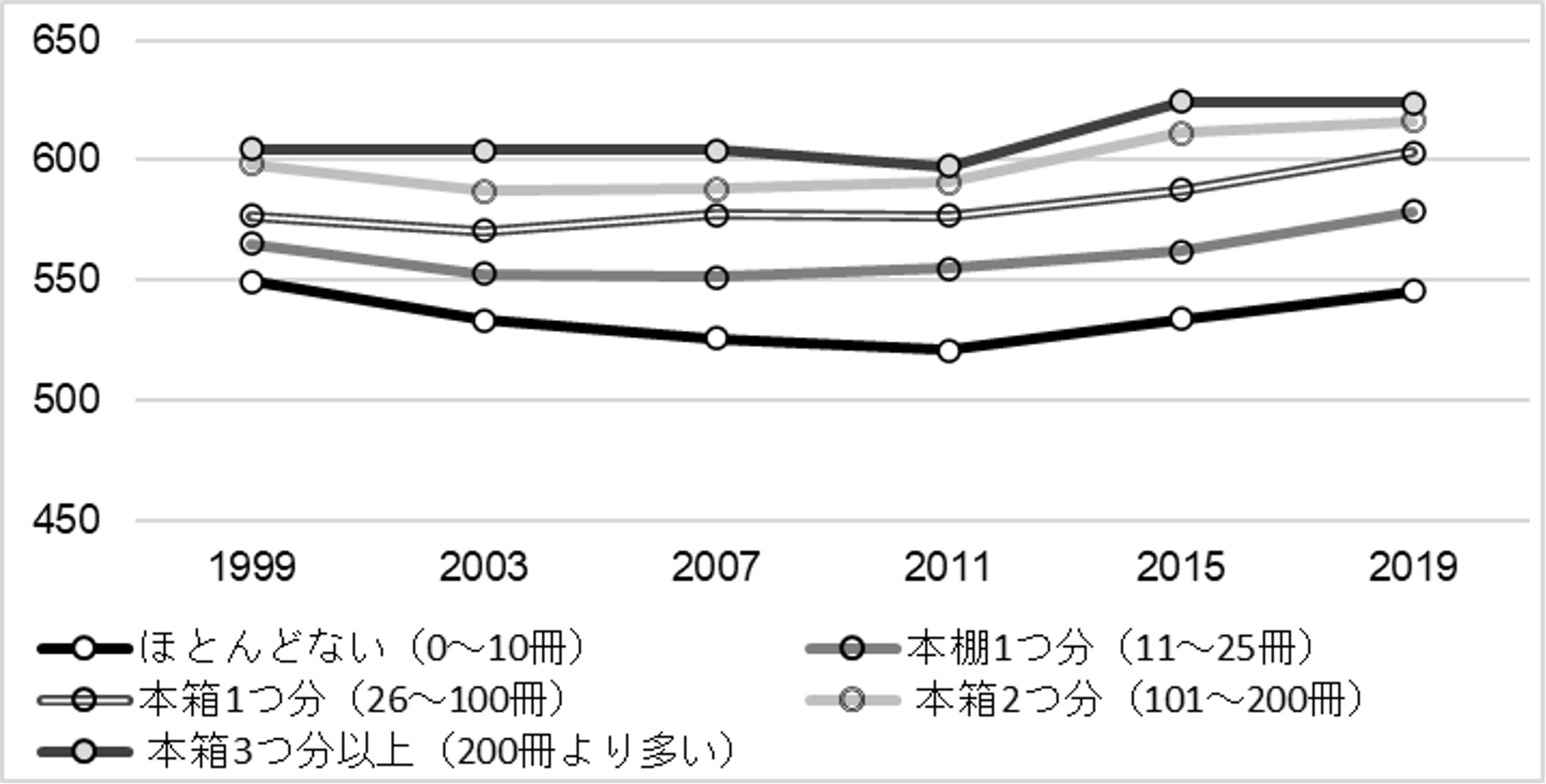

第1章では、近年の日本の教育政策における重要な転換点としての「ゆとり教育」の実施とそこからの脱却について、データにもとづく検証を行った。上述のTIMSS調査を用いて、ゆとり教育の議論があった1999年から2019年にかけての、日本の中学2年生の家庭背景と数学学力との関係の推移を以下のような図に示した。

図1 蔵書数別にみた数学学力の経年変化(TIMSS,日本の中学2年生)

この分析によれば、家に本がほとんどない、つまり家庭の教育環境が豊かでないとみられる生徒の学力が1999年から2000年代を通じて低下した。その後、「脱ゆとり」教育とされる改訂版の学習指導要領施行と時期を同じくして、2011年から2019年にかけて全体の学力が向上傾向にあることを示した。とくに、家に本がほとんどない(家庭の蔵書数が0~10冊)と答えた生徒群の学力水準は、2019年には1999年と同水準まで回復した。一方で、より蔵書数が多いと答えた生徒群の学力も上昇しているため、結果として相対的な学力格差は1999年に比べると広がったままの状態にある。

日本の教育システムの強みと課題

このように、近年の日本の教育システムは全体的な学力の底上げを実現しつつも、家庭背景による学力の格差という課題を依然として抱えている。こうした分析を通じて明らかになったのは、学力の「水準」と「格差」、および「学校」と「家庭」の影響を区別して考える必要性である。家庭環境が最も不利な層の学力水準が維持されていることは、学校の努力を示す重要な成果とみられる。一方で、家庭背景が有利な層のさらなる学力向上による「上への差」が相対的な格差を維持している現実も無視できない。

本書ではさらに、家庭背景が学習時間(通塾や宿題)におよぼす影響の国際比較や、学校間格差の影響、私立中学進学の影響、日本における学力・学習意欲の格差の長期的な経年変化など、多様なテーマを扱っている。また、「教育の効果」とは何かについても、先行研究をふまえた理論的な考察を行っている。詳しい内容は、これから明石書店より刊行予定の拙著をご覧いただきたい。

教育システムを分析する中で改めて実感するのは、学校が社会の基盤として重要な役割を果たしている点である。学力格差の議論はときに日本の教育の課題を過度に強調しがちだが、教育システムがもたらす社会的な安定や秩序の価値を見過ごすことはできない。本書で指摘しているように、国際比較の視点もふまえて見ると、日本の義務教育段階で生徒全体の学力水準が高く維持されていることや、学校が家庭背景の違いによる影響を一定程度緩和していることは、他国と比較しても大きな成果である。

とくに教員の多忙化や勤務環境の是正の必要性が叫ばれる現在、教育分野の研究者や政策立案者は、現場の努力を過小評価せず、公教育の意義や価値を正当に評価し伝える責務がある。これはもちろん、教育現場が抱える課題を正確に分析し、不平等や排除、システムのほころびがどこで生じているのかを明らかにすることとも、両輪であるべきである。こうした2つの視点――日本の教育の強みを評価しつつ、課題を見据える視点――は、より良い社会を築くためにどちらも不可欠なものである。

社会学の教員として

大学で社会学を教える中で感じるのは、社会の問題を考えるための学問的基盤を養うことの重要性である。社会学は、自分自身がその一部である社会を対象とした学問であり、日常生活と深く結びついている。学生たちには、「当たり前」とされることを疑い、世の中の仕組みを見つめ直す視点をもってほしいと考えている。

たとえば、社会学では「格差」という概念をどのように定義し、測定するかが重要なテーマの一つである。これを定義する際には、どのような理論に依拠し、どのようなデータや変数を用い、どのような分析手法を採用するかといった具体的な選択が求められる。それらの選択によって見えてくる事実や格差の姿が異なるため、研究者が物事をどう概念化するかは、単なる技術的な問題ではなく、人々の意見や現実認識に直接影響を与える重大な要素である。

この点について、高根正昭は『創造の方法学』(1979)において、「概念がなければ事実もない」という重要な指摘を行っている。人間の認識は、無限に広がる経験的世界から、概念によって一部を切り取って理解するという積極的なプロセスを含む。これが意味するのは、私たちが「事実」として認識するものも、どのように世界を見るかという視点によって容易に揺れ動くということだ。

社会学の授業では、人々のものの見方が、こうした概念に加え、人々の出身背景や社会的な立場によっても規定されやすいことを伝えている。その上で、ものの見方がすれ違うのはなぜなのかを問い、異なる立場にも寄り添って考えられるような練習をしている。

「当たり前」を問い直し、社会を変える視座をもつ

「当たり前」とされることを疑うことは、「社会は変えられる」という視点をもつことにもつながる。そうした視点は、学生が問題に直面したときに、それを個人の責任に矮小化するのではなく、社会的な背景や構造的な要因を見極める力を養う一助となる。ブルデューやギデンズといった社会学者たちは、個人が社会構造に規定されつつも、それを理解し、時に変革する主体であると強調している。この視点を学生に示すことで、社会の可塑性を理解し、今ある状況を「当たり前」として受け入れるのではなく、変革の可能性を模索してほしいと考えている。

また、社会学を学ぶことは、人生や日常における出来事の意味を問い直す手助けにもなる。たとえば、日常生活でつまずいたとき、その原因をすべて自己責任として捉えるのではなく、「構造的な問題」の一部として考える視点をもつことは、問題に対する健全な向き合い方につながる。あるいは、自分が恵まれた環境にいると気づいた場合には、その幸運を生かし、他者への配慮をもつ生き方を選べるかもしれない。これらはすべて、社会学が重視する「社会学的想像力」の力によるものである。

学生たちには授業の中で、情報の「消費者」から「生産者」へと成長してほしいと伝えている。社会における問題を深く掘り下げ、信頼できるデータにもとづいて考えを構築する力は、より良い社会を目指すうえで不可欠である。社会は絶えず変化しているが、その変化の方向性を良いものにするためには、私たち一人ひとりが現状を知り、意識的に考え、行動する必要がある。そのための第一歩として、社会学的な視点を身につけることの意義を、多くの人に伝えていきたいと考えている。

森 いづみ(もり いづみ)/中央大学経済学部准教授

専門分野 教育社会学、社会調査データの計量分析2004年 上智大学外国語学部英語学科 卒業

2006年 東京大学大学院教育学研究科 比較教育社会学専攻 修士課程修了

2012年 ペンシルバニア州立大学教育学部 教育理論政策(Educational Theory and Policy) Ph.D.2013年より立教大学社会学部助教、2015年より東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センター助教のち准教授、2021年より上智大学・日本学術振興会特別研究員-RPDを経て2024年より現職。

2023年度より国立教育政策研究所のフェローとして活動中。

主要著書に、『国際学力調査からみる日本の教育システム:教育による〈効果〉と〈格差〉の計量分析』(明石書店、2025年2月末出版予定)がある。