実りある雇用改革論議のために

西村 純(にしむら いたる)/中央大学商学部助教

専門分野 労使関係論、人的資源管理論

1. 雇用労働をめぐる喧騒

「働くこと」、すなわち「労働」は、多くの人々にとって身近な活動だと思われます。それゆえに、より望ましい企業の人材活用方法については、政労使の様々な場所で議論が行われてきました。企業にとっても労働者にとっても望ましい仕組みを構築する必要性について、異論を唱える人はいないと思います。その熱量に違いはあったものの、いつの時代も「あるべき」人材活用の仕組みの検討は行われてきました。しかし、この問題の難しさは、「何が望ましい」かについて、時代によってその評価が豹変することです。

昨今、「ジョブ型」と「メンバーシップ型」という言葉を目にする機会が多くなりました。前者は欧米型の人材活用として、後者は日本型の人材活用として紹介されます。長期雇用慣行や年功的な処遇に代表される日本の人材活用は、1980年代は、日本企業の高い国際競争力と労働者の豊かな経済生活の源泉として高く評価されてきました。しかし、1990 年代以降はその評価が逆転します。日本経済の停滞の元凶として、その負の側面に光が当てられ、改革の必要性が盛んに主張されるようになりました。

2. 雇用流動化への期待

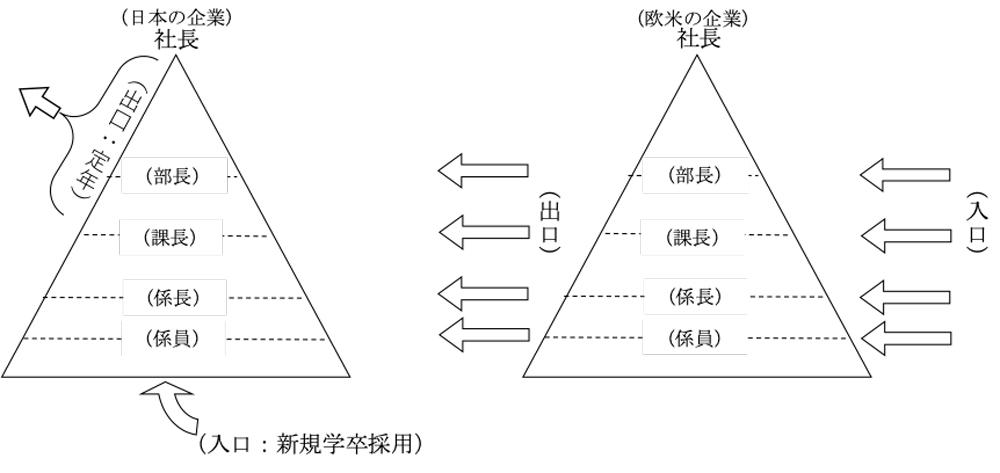

そのような中で、従来の人材活用の仕組みを改め、雇用の流動化とリスキリングを通じた日本経済の再活性化を目指そうとする動きが見られます。その際に活用されるのが、雇用モデルの二類型論です。図で示したような「中途採用・外部調達型」の欧米と「新卒採用・内部調達型」の日本という二類型は、日本と諸外国の人材活用の相違を示すものとして受け入れられてきました。内部調達とは、必要な業務が発生した際にその業務を担う人材を企業の中にいる人材から補充する人材調達の方法です。この逆が、企業の外から必要な人材を確保する外部調達になります。図の日本のように、企業の下層からエントリーし、徐々に上層へと上がっていき、定年と共に企業を出ていく。こうした人材活用の下では勤続年数は長くなり、雇用の流動性は低くなることが想定されます。ここを変えていこうとしているのが昨今の改革です。

図 雇用制度の国際比較図

出所)田中(1980)第38図(一部を書き換えて、筆者転載)[1]。

ところで、1つの企業に定着するようなキャリアよりも、複数の企業を渡り歩くようなキャリアの方が、企業、個人および社会にとって望ましいのでしょうか。昨今の議論では、日本型の人材活用を解体する必要性は主張される一方で、新たな仕組みが結果として何をもたらすのかについての議論は、十分には行われていないように思われます。誤解を恐れずに言えば「今を変えれば、きっと世の中は良くなる」という期待と共に、とにかく改革を進めようとしている感があります。新たな方向性を模索する際には、その良し悪しを認識したうえで、議論を行うことが必要です。手段としての流動化が目的になってしまうという事態を招かないためにも、現状を見るための冷静な「目」が必要になります。

3. 規範としての日本型雇用

日本の人材活用の特徴を示す用語として日本型(的)雇用システムがありますが、いかなる要素で構成されているのかについての共通理解はありません。とはいえ、長期雇用慣行、年功的な処遇、企業内での能力開発と人材の内部調達といった諸特徴を有しているという点は共通しているようです。

ところで、全ての日本企業がそのような特徴を有している(た)わけではありません。上図で示したような「新卒採用・内部調達」は、一部の大企業に限られるという指摘もあります。事実、中小企業は新卒採用ではないし、流動性も高い場合が多いです。重要なことは、一部の大企業の雇用慣行が中小企業にとっても範型となり、労働市場全体を律する規範となっていたことです[2]。このことを念頭に置くと、昨今の雇用改革を考える際の1つのポイントは、「新卒採用・内部調達」モデルを代替するようなオルタナティブの有無ということになります。

4. 労働者にとってどのような恩恵があるのか?

とはいえ、現象として「中途採用・外部調達」の人材活用が確認されるだけでは、オルタナティブの雇用モデルの萌芽とは言えません。「雇用動向調査」などのマクロデータや経済学の研究では、労働市場の流動性が高まっていることを示す結果が出ており、雇用は流動化しています[3]。では、流動性の高まりは新たな雇用モデルの萌芽と言えるのでしょうか。

ここで注目したいのが日本型雇用の特徴の1つとして挙げられている長期雇用慣行です。この言葉には、勤続年数の長短に加えて、長くいればいるほど労働者が得をするという意味も含まれています。つまり、長くいれば何らかの恩恵が労働者に与えられるところに、その特徴があると言えます。

労働者への恩恵という点を念頭に置くと、長期雇用の下で人材を活用している企業(「長期雇用型」)で働く労働者と流動的な雇用のもとで人材を活用している企業(「雇用流動型」)で働く労働者を比較した際に、前者に対して後者が処遇などの面で優れている、もしくは甲乙つけがたい状況にある必要があります。もし、そのような状況が確認できるのであれば、「雇用流動型」は「長期雇用型」を代替する可能性のある雇用モデルと言うことができるかもしれません。

5. 新たな雇用モデルの萌芽は見られるのか?

この点にかかわり、筆者も参加した調査で得られた知見に基づくと、「雇用流動型」の人材活用は、新たな雇用モデルとなりうる可能性を秘めていると同時に、新たな課題を生む可能性もあることが分かりました。まず、大企業の中途採用行動に基づく事例調査で分かったことは、サービス業を中心に「中途採用・外部調達」を実践している企業が存在していたことです[4]。これらの大企業では、新卒採用で一定数の人材を確保しつつ、重要な管理職ポストを中途採用で外部から採用していました。「新卒採用・内部調達」ができないから「中途採用・外部調達」を選択するという消極的な理由ではなく、一定数の新卒採用を確保している中で重要な管理職ポストを中途採用で補充していた点が重要になります。このことは、日本の大企業においても「長期雇用型」と「雇用流動型」の雇用モデルが併存していることを示唆します。

では、「雇用流動型」は、新たな雇用モデルと言えるのでしょうか。この点について、初職の継続性に基づき産業セクターを「長期雇用型セクター(製造業や情報通信業など)」と「雇用流動型セクター(卸売り・小売りやサービス業など)」に分けて両セクターの正社員の賃金を比較してみると、大卒ホワイトカラーについては賃金水準に有意な差は確認されませんでした[5]。両セクター間に明確な優劣はないと言えます。その意味で、雇用流動型セクターの大卒ホワイトカラーは、長期雇用型セクターの大卒ホワイトカラーに並ぶ「もう1つの雇用モデル」になる可能性があります。

と同時に「雇用流動型セクター」では、ホワイトカラーと現業間の賃金格差が大きく、「長期雇用型セクター」では小さいことも分かりました。「雇用流動型セクター」の持つ豊かさとは、職種による格差をともなう豊かさであることが示唆されます。日本型雇用システムの問題点として、従来から認識されてきた雇用形態間や企業規模間の格差とは異なるものの、流動型の雇用モデルにも格差問題があることを示していると言えます。

上記の分析はデータの制約などもあり、さらなる検討を必要とするものではあります。しかしながら、手段が目的とならないためにも、向かう方向性のよしあしを認識したうえでの熟慮ある討議が、昨今の雇用改革論議には求められているのではないでしょうか。

[1] 田中博秀(1980)『現代雇用論』日本労働協会.

[2] 菅野和夫(2004)『新・雇用社会の法 増補版』有斐閣.

[3] 神林龍(2016)「日本的雇用慣行の趨勢―サーベイ」『組織科学』Vol. 50,No. 2,pp. 4-16.

[4] 西村純・梅崎修・藤本真(2024)「ホワイトカラー労働者に対する企業の中途採用行動―雇用論議における類型化の再定義」『社会政策』16 巻 1 号,pp. 289-301.

[5] 西村純・田上皓大・池田心豪(近刊)「雇用流動化時代の豊かな労働者とは―2つの内部労働市場の人事管理と職種間賃金格差」『日本労働研究雑誌』No.773.

西村 純(にしむら いたる)/中央大学商学部助教

専門分野 労使関係論、人的資源管理論同志社大学社会学研究科産業関係学専攻博士課程後期課程修了(博士:産業関係学)。(独)労働政策研究・研修機構研究員などを経て現職。

専門は労使関係論、人的資源管理論。主な研究テーマは、日本とスウェーデンの労使関係・賃金制度、雇用制度の国際比較など。

主な著書に『新・マテリアル人事労務管理』(有斐閣, 共編著, 2023年)、『福祉国家の転換-連携する労働と福祉』(旬報社, 共著, 2020年)、『スウェーデンの賃金決定システム-賃金交渉の実態と労使関係の特徴』(ミネルヴァ書房, 2014年, 冲永賞)などがある。