地方に補助金を出せば地方創生につながるか?

川崎 一泰(かわさき かずやす)/中央大学総合政策学部教授

専門分野:地域経済学、公共政策、公共経済学

弱者ではない日本の地方

これまで日本では「大都市と地方では所得格差が大きい」からこれを解消するために、大都市を抑制しつつ、地方の所得水準を引き上げるための様々な地域振興策がとられてきた。果たして地方が弱いというのは本当だろうか?

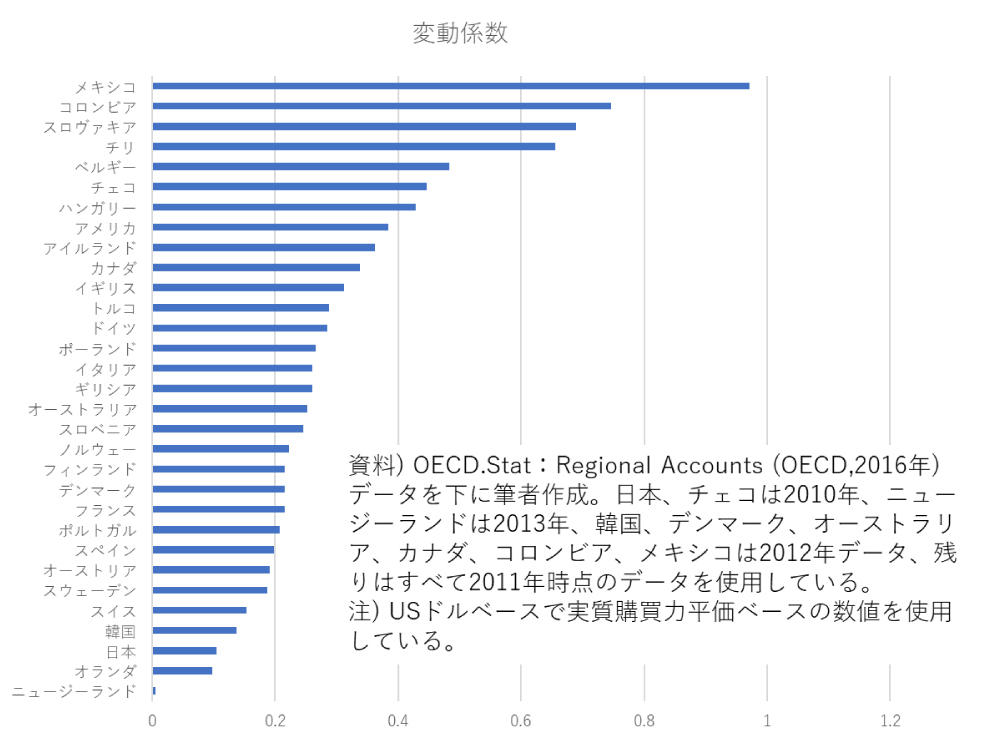

県民経済計算年報によると、2018年度の一人当たり県民所得が最も高い東京都と最も低い沖縄県の格差は2.26倍であった。この差は大きいとみるか小さいとみるかが、地方が弱者かどうかを考える上で重要になる。日本国内のデータで比較する限り、2倍の所得格差は大きいと考えがちである。しかし、目線を世界に向けてみるとどうだろうか。下図はOECDデータから地域間格差を表す統計指標である変動係数[1]を比較したものだ。日本は統計が出ている31か国の中で下から3番目で地域間格差が小さいことになっている。このように日本の地方は世界的にみるとそれほど大きな格差とは言えないことがわかる。

出典)川崎(2008)[2]よりデータ更新

都道府県のGDPに相当する県内総生産額をみると、2017年度の九州ブロックで4643億ドルあった。この水準はベルギー5038億ドル、オーストリア4183億ドルに匹敵する水準である。九州の人口は1445万人であり、この規模はベルギーの1100万人、オランダの1611万人に匹敵する水準である。つまり、日本の地方は欧州の中堅国に匹敵する人口規模、経済規模を有していると言える。欧州の中堅国に匹敵するような規模を持つ日本の地方を弱者と捉えるべきだろうか。

地域経済学の考え方と地域振興

筆者は日本の地方は決して弱者ではなく、格差是正のための補助をする必要はないものと考えている。むしろ、補助金は地方をだめにすると考えている。このメカニズムを理解する前提となる地域経済学の考え方を紹介しよう。

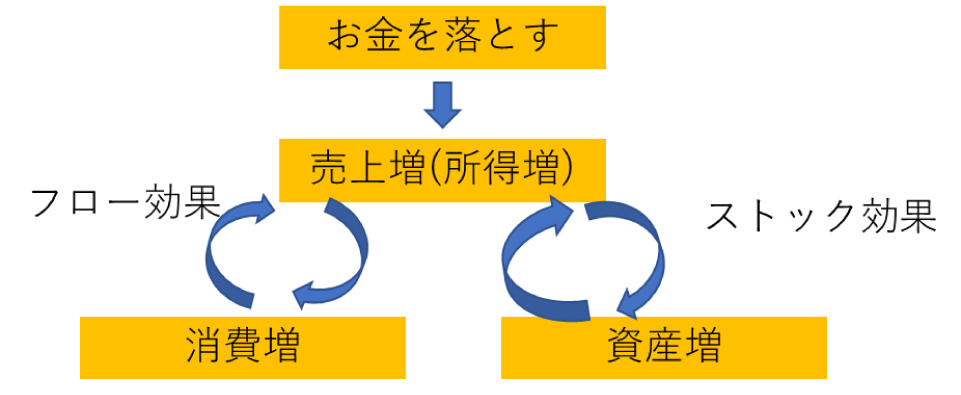

観光やイベントにより飲食や消費をしてくれることを、俗に「お金を落とす」と呼んでいる。海外からの観光客がたくさん来ていた頃は観光客の「落とすお金」で地方が潤うとされていた。そのメカニズムはこうだ。観光客が落とす(消費する)お金は誰かの所得となる。飲食店で食事をしたら、その店の売上(所得)になり、お土産を百貨店で買えば、百貨店の売上(所得)となる。売上が増えれば、原材料の購入費が増え、従業員の所得も増える。所得が増えれば消費も増えるので、また他の人の売上や所得を増やすことにつながる。この繰り返しによって地域経済が活性化するというものだ。これがよく言われる「経済効果」(フロー効果)である。最近は「地産地消」とよく言われるようになったが、地元の産品を地元で消費することでこの循環が域内で大きくなることが期待できるということだ。ところが、域内経済での循環はせいぜい2~3巡でほぼゼロになるので、継続的にお金を落としてもらう必要があるのだ。

ここで重要になるのが、「落とすお金」で増えた所得で再投資をして、資本蓄積を作っていくことである。蓄積された資本は所得を継続的に生み出す(ストック効果)ので、この資本を形成していくことが地域経済にとっては重要なのだ。ストック効果は大地主が家賃や地代で生活ができるように、資産が所得を生み出すことをいう。資本蓄積とは資産形成といってもよい。ここでいう資産というのは不動産、証券、貯蓄のような有形資産に加えて、デザイン(意匠)、特許などの知的財産、ブランド、技能・知識などの無形資産も含まれる。日本のイチゴや牛肉などの農産品がブランド化し、海外において高値で取引されている。街並みや文化が観光資源になり、地域の魅力を作り出している。これがまさに地域の無形資産なのだ。地域経済にとって、その価値を高める資本蓄積が持続的な所得を生み出す構造を作っていくことが重要だということがわかるだろう。

資料)筆者作成

ストック効果を阻む補助金の罠

ストック効果を生み出す資本を蓄積させるための資金の一つとして、公共部門からの補助金があげられる。地域のために支出される補助金は一見、支援になりそうではあるが、ここには大きな罠がある。補助金は実質的な自己負担を軽減するので、価格を下げることと同じ効果がある。また、補助金は公金であるため決められた期日までに決められた範囲内の使途に使わなければならない。その結果、補助金利用者は過大な投資を短期間に行わざるを得ず、事業計画もよく練られていないので、よくある建物やよくあるイベントが行われて終わってしまう。その結果、後々地域の価値を高めるようなデザインやブランドといった無形資産にはなっていかないのだ。

また、補助金には行動を変えさせる側面もある。例えば補助率が80%の事業があったとしよう。このような補助金は本来かかる費用の2割の負担で実行可能なものとなる。この補助事業に年度内執行という条件が付いていたらどうだろう。これは、期間限定8割引きバーゲンセールのようなものなのだ。期日が決められ、破格の割引であれば飛びついてしまう心理が働いてしまうのが人間の悲しい性である。

これは個人に限らず行政でも同じだ。人口減少社会の中、定住人口を増やすことから交流人口や関係人口[3]の方を捉えるようになっているが、行政の方は相変わらず定住人口に固執した政策を打ち出してくる。川崎(2021)[4]では、使途が自由な地方交付税の算定基準の分析をしている。この分析では、地方自治体の主要財源の一つである地方交付税の算定基準の約9割が定住人口及びそれと相関の高いもの[5]で占められていることを指摘した。つまり、交流人口や関係人口を増やしても、地方交付税は増えず、歳入増にはつながらない構造なのだ。したがって、政策的には定住人口を増やす方策を探らざるをえなくなっている。このように補助金には人々の行動を誘導する側面があるため、地域の魅力を高めるというところでは不向きなところが多い。

公民の連携でマーケットを育てる

それではどうしたらよいか?「こうすれば成功する」というようなものはないというのが結論だが、うまくいく確率が上がる方法はある。必要なのは自らが投資をして、自らが稼げる資産をつくっていくことだ。一人で実行することが難しければ、仲間と一緒にやればよい。こうした仲間をつくるプラットフォームをつくることが地域の重要な役割だと考えている。

特に、地場産業や地方自治体は地域がマーケットとなる場合が多い。地域の所得が増えなければ、自分たちの所得も増えないのだ。この意味で地域のマーケットを育てていく発想が必要なのだ。プロスポーツチームが地域で応援してもらえるようなイベントや投資を積極的に行うのは、彼らの収入の多くが観客動員数であることと深く関連がある。応援してくれるファンを増やし、収入を増やし、その収益を使って、応援してもらえるような企画を積極的に打ち出している。子供の企画が多いのは長く応援してもらい、将来の収益源を育てているという側面もある。このように投資をして、マーケットを育て、将来の収入につなげている。

形はどうでもよく、地域の課題を共有し、各々が行動できるプラットフォームをつくっていくことが地方創成の第一歩だろう。

[1] 地域間格差を示す指標として、最大値と最小値の比率は直感的でわかりやすい。しかし、この指標は47都道府県のうち、2つの情報しか使っておらず、間にある45道府県の情報は無視されてしまう。こうしたことから全体の平均に対するバラツキ度合を示す変動係数(=標準偏差/平均値)を使って、地域間格差を把握することが多い。

[2] 川崎一泰(2008)「地域間経済格差」上村敏之・田中宏樹編『検証格差拡大社会』(日本経済新聞出版社)第7章所収

[3] 交流人口とは観光などでそこを訪れたことのある人の数、関係人口とは訪れてはいないが多様な形で何らかの関係を持った人の数のことをいう

[4] 川崎一泰(2021)「災害費用軽減のためのナッジを考える」日本不動産学会誌137, 40-45.

[5] 例えば、小中学校の児童・生徒数、世帯数、65歳以上人口など。

川崎 一泰(かわさき かずやす)/中央大学総合政策学部教授

専門分野:地域経済学、公共政策、公共経済学1993年法政大学経済学部卒業、1997年法政大学社会科学研究科経済学専攻修士課程修了、2000年同博士課程満了。博士(経済学)

(財)社会開発総合研究所、川崎市役所総合計画専門調査員、(社)日本経済研究センターなどを歴任。2001年東海大学政治経済学部講師、2004年同助教授(07年准教授に職名変更)、2013年東洋大学経済学部教授を経て、2019年より現職。これまで内閣府、経済産業研究所、会計検査院、国立国会図書館などで政策研究、地方自治体などで審議会、政策アドバイザーなど地域政策の最前線での仕事に従事している。

著書に「コロナショックの経済学」(中央経済社、2021年、共著)、「地域再生の失敗学」(光文社新書、2016年、共著)、「官民連携の地域再生」(勁草書房、2013年、単著)など多数。

教養番組『知の回廊』第143回「コロナショックが日本経済に与えた影響」

https://www.chuo-u.ac.jp/usr/kairou/news/2022/01/57910/