シンガポール調停条約の成立と日本の条約批准を見据えて

秦 公正(はた きみまさ)/中央大学法学部教授

専門分野 民事手続法、ADR(裁判外紛争解決)、共有物分割訴訟

1. シンガポール調停条約の成立

外国企業と日本企業の契約に関する紛争など、渉外的な要素を持つ法的紛争が生じた場合、当該紛争をどのように解決するかは、企業にとって1つの大きな問題である。渉外的な事件を扱う世界共通の民事訴訟法が存在しないため、国家間で条約が締結されたような場合を除き、当該紛争をどの国の裁判所で訴訟ができるかについて必ずしも明確な基準が存在していない1)。また、この国際裁判管轄の問題を除いたとしても、訴訟にかかる費用や時間の問題、言語、訴訟制度の違いなどの問題が非常に大きいことは想像に難くない。そのため、このようなリスク回避を目的として、訴訟ではなく国際仲裁が国際民事紛争の解決手段として利用されることが多い、と言われていた。

しかし、近年、このような理解も変化しつつあるようである。というのも、今度は、国際仲裁の手続が以前よりかなり慎重に行われる傾向が強まっており、時間と費用のコストがかかる状況に陥ってきたためである。そこで、多くの国は、次なる紛争解決の方法として、合意による紛争解決である調停の促進を図ろうとしている。

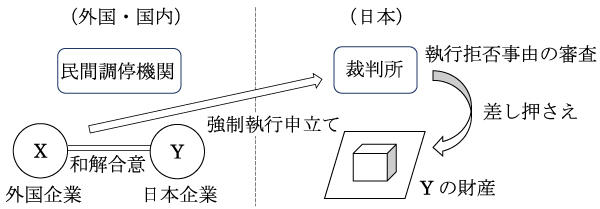

このような事情を背景にして、2018年12月、国連においていわゆる「シンガポール調停条約」が採択され、2020年9月に発効した2)。全16条からなる条約は、締約国の共通枠組みとして、「商事」の「国際性」のある事件について、主に民間の「調停人あるいは調停機関」において成立した「調停(和解)合意」にもとづき、条約の締約国は、「執行拒否事由」が存在しない限り、同国内における「強制執行」を認めなければならないことを定めた。つまり、対象事件は限定されているが、民間の裁判外紛争解決機関(民間ADR機関)で成立した調停(和解)合意に、一定の条件の下、執行力を肯定するものである(図1参照)。

図1:日本が条約を批准したとして、X(外国企業)とY(日本企業)が「国際性のある商事事件」につき民間調停機関においてYがXに300万円の賠償金を支払う調停(和解)合意をした場合

2. 調停(和解)合意の効力に関する国内法の状況

紛争当事者間で和解が成立し、一方当事者が相手方に、例えば、賠償金として300万円の支払いを約束した場合、仮に約束が果たされないとしても、相手方はすぐに強制執行を行うことはできない。紛争当事者間の和解合意(民法675条)には、執行力がないからである。しかし、これが裁判所の調停においてなされたときは、強制執行が可能となる(民事調停法16条、民事訴訟法267条、民事執行法22条7号)。では、民間ADR機関において調停(和解)合意が成立した場合はどうかと言うと、やはり紛争当事者間での和解と同様に強制執行を申し立てることはできない(以下、表1参照)。したがって、仮に日本がシンガポール調停条約を批准するとすれば、それはこれまでの国内法の考え方を大きく転換することにつながる可能性がある。

表1:合意による紛争解決とその効力

| 紛争当事者間での和解 | 民間ADR機関における調停 | 裁判所における調停 | 裁判所における和解 | |

| 合意の効力 (根拠条文) |

民法695条 | 民法695条 | 民事調停法 16条 |

民事訴訟法 267条 |

| 強制執行の 可否 |

× (執行力なし) |

× (執行力なし) |

○ (執行力あり) |

○ (執行力あり) |

とはいえ、シンガポール調停条約のような考え、つまり、民間ADR機関で成立した調停(和解)合意に執行力を付与することが日本で議論になっていないわけではない。現在、国内には、民間ADR機関として、裁判外紛争解決(ADR)利用促進法による認証を受けている団体(認証ADR機関)3)と受けていない団体が存在する。2000年代初頭のADR利用促進法の制定過程から現在まで、認証ADR機関における調停(和解)合意には、何らかの措置を加えた上で執行力を付与すべきではないかという議論が続いてきていた。

3. 国際商事調停(和解)合意に執行力を付与する際の検討課題

(1)執行力付与の理論的根拠

前述のように、現行国内法の理解では、民間ADR機関においてなされた調停(和解)合意も契約としての和解にすぎないと考えられている。そのため、理論的には、なぜそのような和解が執行力を持ちうるのかを、どう説明するのかが問題となる。訴訟法学者からは、どのような文書に執行力を付与するか(債務名義性を認めるか)は立法者の政策的考慮にかかっており、対象は裁判所で作成される公文書に限らず、私文書であってもよい。そして、権利存在の蓋然性と執行債務者の手続保障があることが実質的根拠となる、との理解が示されている4)。この点、条約5条は、調停(和解)合意に基づき締約国で強制執行を申し立てる場合、権限のある機関が「執行拒否事由」の存否を審査し、その事由がない場合に限り執行を認めることを枠組みとするが、そのような制度設計があれば果たして十分なのか、それとも、民間ADR機関における調停(和解)合意自体の性質についても再考する必要があるのかは、なお問題として残るように思われる。

(2)留保宣言(条約8条)の採用

また、条約を批准する際の1つの問題は、条約が調停機関や調停人、手続についてほぼ規定を置いていないことであり、この点は日本の立場からすれば大きな憂慮事項となりうる。この点とも関連して、条約案の作成過程では、オプト・アウト・アプローチとオプト・イン・アプローチを採用するかの大きな対立があった。前者は、条約の適用範囲をできるだけ広くするなどの点を重視する立場で、当事者が明示的に条約の適用を否定した場合に限り調停(和解)合意の執行力が否定されると考えるのに対し、後者は、当事者自治の尊重、条約の適用を理解した上での調停(和解)合意の締結を重視し、当事者が明示的に条約適用の意思を表した場合に限り条約の適用があると考える。結論として条約では前者の考えが採用されたが、この対立の調整として、条約8条は締約国が留保宣言をすること、すなわち、両当事者が条約の適用に合意した限りで条約を適用するとの宣言を行うことを認めた。したがって、条約批准にあたり、日本は留保宣言を行うべきかが問題となるが、条約では調停機関や調停人の資格、調停手続等についての条件がほとんど定められていないことに加え、執行債務者が予想外の強制執行を受けることを防ぐためにも、留保宣言をしたうえで条約を批准するのが適切であろう。

(3)ADR利用促進法の改正問題

条約を批准する場合には、国際商事事件と国内商事事件のバランスを考えるうえでも、国内商事事件における調停(和解)合意への執行力の付与、ADR利用促進法の改正が問題となる。仮に、国内商事事件における調停(和解)合意にも執行力を付与する場合には、これまでの国内の議論を重視すれば、認証を得た民間ADR機関における調停(和解)合意を執行力付与の対象となる調停(和解)合意とし、条約と同様、裁判所による執行拒否事由の審査制度(現行法は、仲裁について執行決定制度を定める。仲裁法46条)を導入するのが問題が少ないと思われる。そのうえで、認証ADR機関における調停(和解)合意であれば一律に執行力を付与するのではなく、そのような法的効果が望ましいと考える機関の自主的な判断に基づく申請をもとに、一定の要件を満たした機関を新たに(仮称)「特定認証ADR機関」として認証する。そうすることでADRの自主性、多様性を確保することが、利用者の利益にもつながるのではないかと考えられる。

1) 民事訴訟法3条の2以下は、日本の裁判所の管轄を定めている。しかし、この規定は日本で裁判を行うことができるかの基準にすぎず、他の国の裁判所で訴訟ができるかが明確になっているわけではない。

2) 国際的な調停による和解合意に関する国際連合条約United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation(the "Singapore Convention on Mediation" 2018)。日本は2021年3月時点でこの条約に調印も批准もしていない。しかし、この条約にはアメリカ、中国、シンガポールなど53か国がすでに署名を済ませ、うち6か国は国内法を整備して実際の手続運用を開始している。

3) 2021年3月までに計167団体が認証を受け、うち158団体が活動を継続している(法務省ホームページhttp://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/index.html 2021年4月13日アクセス)。

4) 中野貞一郎『民事執行法』(青林書院、増補新訂5版、2006年)157頁以下、山本和彦「ADR和解の執行力について」『ADR法制の理論的課題』(有斐閣、2018)199頁以下参照。

秦 公正(はた きみまさ)/中央大学法学部教授

専門分野 民事手続法、ADR(裁判外紛争解決)、共有物分割訴訟神奈川県横浜市出身 1975年生まれ

1997年青山学院大学法学部卒業

1999年早稲田大学大学院法学研究科博士前期課程修了

2002年同博士後期課程満期退学

平成国際大学法学部助教授、中央大学法学部准教授等を経て2014年より現職現在の研究課題は、共有物分割・遺産分割の日独比較研究、ドイツにおけるADR(裁判外紛争解決)の近時の展開などである。