明治初年の西洋法翻訳:箕作麟祥の試み

山口 亮介/中央大学法学部准教授

専門分野 日本法制史(日本法史)

150年前のフランス法典翻訳事業

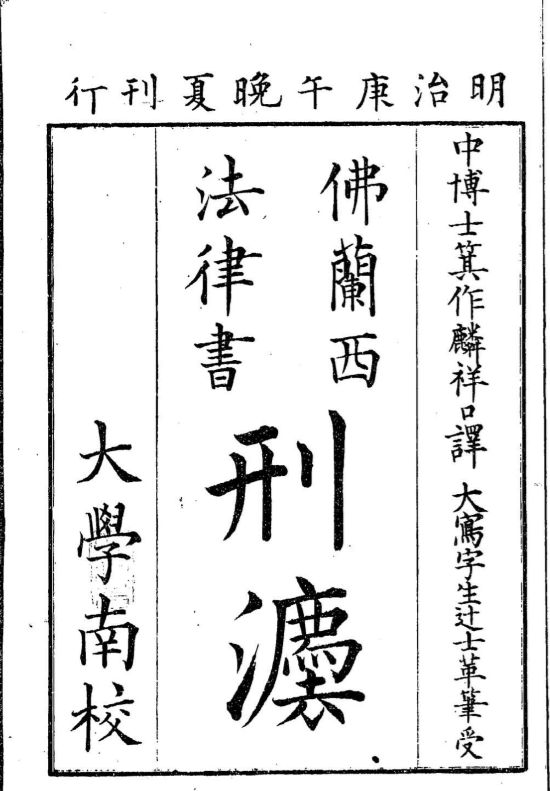

2020年は、箕作麟祥の翻訳による『仏蘭西法律書 刑法』の刊行から150年の節目の年である。同書は、当時明治新政府の参議を務めていた副島種臣の指示によって明治2(1869)年に始められたフランス法典(ナポレオン五法典および憲法典)の翻訳事業の成果の第一弾として、明治3年に刊行された。この事業を通じて、明治7年に至るまでに刑法を皮切りとして民法、商法、治罪法(刑事訴訟法)、憲法そして訴訟法(民事訴訟法)がそれぞれに「仏蘭西法律書」の名を冠して訳出・刊行された。なお、この6つの基本法典のパッケージが、現在の日本において六法全書や教育六法などというかたちで一群の法律のまとまりを"六法"と総称する用語法の源流をなしているといわれる。

この「仏蘭西法律書」の翻訳は、短期間に数千に及ぶ条文を訳し上げた一大プロジェクトであったといえる。その成果は、明治草創期の日本にとって西洋近代法をめぐる諸情報へのアクセスの途を開いたという意味において、日本近代法の輪郭の形成に大きく寄与したことは疑いがない。かの大隈重信も、箕作の翻訳をめぐる活動を「日本の従来の法律、若しくは、行政の上に付いての思想を一変して、さうして、欧羅巴の法律行政と云ふ思想を、役人の間に導いた」と高く評価している。

法典翻訳者・箕作麟祥の出発点

さて、箕作麟祥はこの翻訳事業の過程で、それまでの日本において観念化されていなかったフランス法の諸概念を訳するに際して、「動産」や「不動産」などをはじめとする新造語を数多く作り上げたことでも知られる。周知のようにこれらの言葉は現在、法令上の用語にとどまらず、日常生活の中にも広く浸透しているということができよう。

もっとも、こうした法典翻訳の道のりが全体として順調であったかというと、必ずしもそうではなかったようである。箕作は後年の講演において、フランス刑法の訳出を命じられた当時のことを「そんな翻訳を言付けられても、ちっとも分りませんだつた......どうかして翻訳したいと思ふので、翻訳にかゝったことはかゝりましたところが、註解書もなければ、字引もなく、教師もないといふ訳で、実に五里霧中でありました」と回顧している。彼は幕末期にフランス留学を経験していた。とはいえ、限られた情報資源をもとに法律に関する専門的な内容を理解することは、非常に難しかったといえるだろう。

droits civils、droits civiques、citoyenに対する訳語の模索

図1:箕作麟祥口訳・辻士革筆受『仏蘭西法律書 刑法』(官版)(大学南校・1870年)

(国立国会図書館デジタルコレクションより)

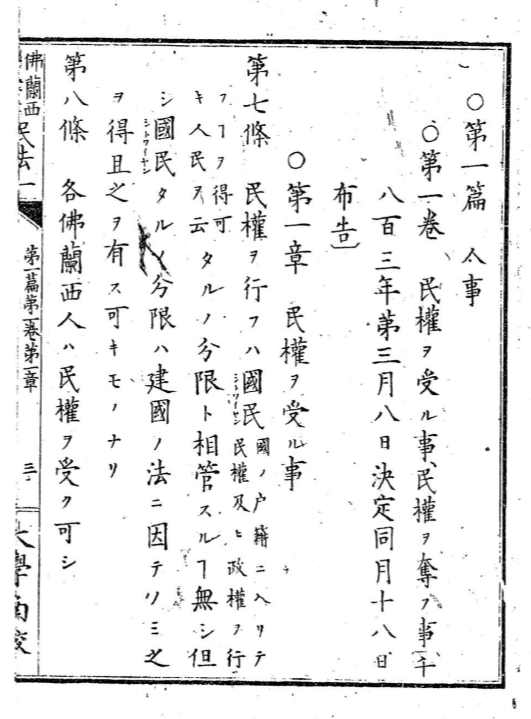

図2:箕作麟祥口訳・辻士革筆受『仏蘭西法律書 民法』(官版)(大学南校・1871年)

(国立国会図書館デジタルコレクションより)

こうした状況を念頭においてあらためて「仏蘭西法律書」の諸冊を読み比べると、そこで用いられている翻訳語の中には、原語に対する訳語の当てはめについて様々な試行錯誤の形跡を見出すことができる。

たとえば、冒頭に挙げた『仏蘭西法律書 刑法』の第9条においては、軽罪に相当する罪を犯した者に対する制裁(一定の権利の有期停止)の文脈で、現在〈私権〉あるいは〈民事上の権利〉などと訳されるdroits civils(相互に対等、平等な権利主体の間の権利)と、〈公権〉あるいは〈公民権〉などと訳されるdroits civiques(参政権などの、私人が国家や公共団体などに対して持つ権利)とが厳密に訳し分けられることなく、両者に一括して「民権」という訳語が与えられていることが確認できる。

これに対して、翌明治4年に刊行された『仏蘭西法律書 民法』においては、私人のもつ私権についての基本的定義を示す第7条が次のように訳されている

民権を行ふは国民〔シトワイヤン〕(国の戸籍に入りて民権及ひ政権を行ふことを得可き人民を云)たるの分限と相管すること無し但し国民〔シトワイヤン〕たるの分限は建国の法に因てのみ之を得且之を有す可きものなり

※亀甲括弧〔〕内はルビ、丸括弧()内は割注。詳しくは図2を参照されたい。

ここでは第一に、原文のdroits civilsに対して「民権」の語が与えられていることが目を引く。続いて注目すべきこととして、現在において〈市民〉あるいは〈公民〉と訳されるcitoyenに対して「国民」という訳語がひとまず与えられつつも、これに併せて音訳のルビが付されるとともに、さらに「国の戸籍に入りて民権及ひ政権を行ふことを得可き人民を云」という注釈が加えられていることが挙げられよう。

これらのことからは、箕作が刑法を翻訳した時期と比べて、droits civilsとdroits civiquesが異なる意味合いを持つ観念であることに対する理解が進展していることが指摘できよう。その一方で、これらの権利を併せ持つcitoyenという語については、ひとまず「国民」という訳語を当てはめつつも、これに対してきわめて慎重な態度を示している様子が窺われるのである。

日本と西洋で異なる「民」の位置づけ

それでは箕作麟祥は、なぜcitoyenをこのように注意深く翻訳しようとしていたのであろうか。その理由の一端は、当時の日本における「民」の基本的な位置づけに対する理解のあり方が、箕作が注釈で説明したようなフランスにおけるcitoyenの位置付けと異なるものであったという事情に求めることができるように思われる。

このことを考える上で、江戸期における「民」のあり方について概観しておこう。当時においておよそ「民」と呼ぶべきものは、支配身分としての「士(武士)」の存在を前提として、これに対する統治の客体として位置づけられるものであったということができる。これに関連して注目すべきこととして、19世紀の前半期にオランダ通詞らによって編纂され、その後蘭学者らの手で補訂が進められることになる蘭日辞書『道訳法児馬』(いわゆる「ドゥーフ・ハルマ」)においては、フランス語のcitoyenに相当するオランダ語burgerに「町人」という訳語が与えられるとともに、その注釈として「素姓正しき由緒ある町人を云なり彼国にては此者とも政道にも与り此方の士の如くにて賤しからす者之事ある時は王を助て一方を防く者なり」という記述がなされていることが挙げられる。こうした翻訳のあり方からも、「民」が「政道」に関与するという西洋の市民のあり方は、近世の日本においては異質な考え方であったといえそうである。そうであるならば、こうした新たな観念を整合性を持って理解するためには、相当の補足説明を必要としたということができるだろう。

試行錯誤のその先へ

ここで箕作の翻訳のあり方に話を戻すと、実は他ならぬ彼自身も「仏蘭西法律書」の翻訳とほぼ同時期に行った訳業の中で、citoyenに対して「士」の語を当てはめていることが確認できるのである。

箕作が旧尾張藩主徳川慶勝の求めに応じて翻訳し、後に修身のテキストとして全国の初等教育機関で広く用いられた『泰西勧善訓蒙』(明治4年刊行)は、原著者のボンヌが法学博士としての側面を持っていることもあり、その内容の一部に国家と市民の社会関係のみならず法的な関係にも触れている箇所がある。たとえば同書の第189章においては、「国民の最大なる務は国法を尊みて百事之に倣ひ官府を敬して万件之を助くるにあり」というかたちで原文にみえるcitoyenに「国民」の語をあてる一方で、その後の192章では、「士民皆政府の守護に因り身体財貨を全うするの益を受くるものなり」というかたちで「士民」という訳語を用いているのである。

これらのことからもわかるように「仏蘭西法律書」の民法が刊行された明治4年頃において、citoyenを翻訳する上では未だ定訳が存在せず、原典の文脈に依りながら対応する語を模索している様子が窺われる。ここにおいて「国民」と並んで用いられた「士民」という訳語は、その文脈をたどる限り「士」のみを指すものではなく、「士」とそれ以外の「民」を包括的に捉える意味合いで用いられているものと考えられる。そうであるとするならば、箕作は、「士民」という訳語の使用を通じて、上述したような国内における「士」をめぐる観念に一定程度は規定されつつも、これを相対化する視角を次第に涵養していったのではないかと考えられるのである。

以上、ごく簡潔にではあるが、箕作の翻訳をめぐる知的格闘の軌跡を紹介してきた。今回取り扱った訳業は主に明治2年から4年頃のものであったが、翌5年以降には政府の求めに応じてフランス人の法学識者(ブスケ、ボソナードら)が来日し、フランス法をはじめとした西洋法をめぐる情報環境が急速に整備されていくことになる。「仏蘭西法律書」についても、初訳本の完成後、明治8年には校正版が、さらに明治16年には増訂版が刊行され、個々の翻訳語がフランス法の学習と理解の進展とともにアップデートされていくことになる。これらはいずれも国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧することができるので、本稿を通じて個別の語の翻訳のあり方に関心を持たれた方は、それぞれの版における訳語の変化を比較してみてはいかがであろうか。

- 注1:本稿における史料の引用に際しては、音訳以外のカタカナをひらがなに、また旧字体を新字体に改めた。

- 注2:国立国会図書館デジタルコレクション所収の「仏蘭西法律書」にアクセスする際には、佐野智也氏(名古屋大学大学院法学研究科)による次のウェブサイトを参照すると便利である。なお、校正版(明治8年)の刑法においてはdroits civilsが「民権」と訳される一方で、droits civiquesに対しては新たに「公権」という訳語が与えられている。

フランス法典翻訳関係資料(「法律情報基盤 Legal Information Platform」)

ちなみに同サイトの解説ではフランス法翻訳を命じたのは司法卿の江藤新平であるとされているが、そもそも司法省の設置は明治4年、江藤の司法卿就任は翌5年のことである。本文で述べたごとく明治2年に副島の指示で始められた翻訳の草稿を見た江藤がその内容に感銘を受け、翻訳事業の指揮を引き取ったというのが実際のところである。こうして進められた法典翻訳のうちの一部は、国内における最初期の民法編纂の試みに活用された。

山口 亮介(やまぐち・りょうすけ)/中央大学法学部准教授

専門分野 日本法制史(日本法史)1982年佐賀県生まれ。2006年九州大学法学部卒業、2008年九州大学大学院法学府修士課程修了、2011年同博士後期課程単位取得退学。日本学術振興会特別研究員(DC2・PD)、九州大学法学研究院助教、北九州市立大学専任講師・准教授を経て2018年より現職。

現在の研究課題は近世・近代移行期の日本における西洋近代の法概念および諸法制の学習と受容をめぐる諸問題。近時の論文として山口亮介「天保・弘化期のオランダ法典翻訳におけるburger関連語の訳出」(『法制史学会70周年記念若手論文集 身分と経済』(慈学社・2019年)所収)。著書として柳原正治(編)『法学入門』(共著・放送大学教育振興会・2018年)、出口雄一ほか(編)『概説 日本法制史』(共著・弘文堂・2018年)。