一覧

一覧

宮間 純一【略歴】

歴史研究者として公文書改ざん問題を考える

宮間 純一/中央大学文学部准教授

専門分野 日本近代史、アーカイブズ学

公文書の改ざん問題

ここのところ、公文書管理をめぐるニュースを新聞・テレビ・ネットニュースで頻繁に目にする。いわゆるモリ・カケ問題、自衛隊の日報問題などである。どれも、日本の政府・行政の低レベルを露呈する恥ずべき出来事だが、元国家公務員であり、日本近代史の研究に携わる私にとって森友学園関係の公文書改ざん問題は、ひときわ驚愕する事件であった。

褒められたことではないが、初めから作らない、都合の悪いことは記録しない、といった「自己防衛」意識が役人たちの間に存在することはだれでも想像できると思う。公文書へのアクセスが、市民の権利となった今、行政機関にとって適正な記録管理が重要だとは認識しつつも、批判や誤解を招きかねない要素はできるだけ排除したい、というのが役所の本音である。

だが、一度作成した文書を恣意的に改変した、ということは、にわかには信じがたい。森友問題に関しては、全ぼうがいまだにはっきりしないが、どのような背景があったとしても公務員にとって公文書を改ざんすることは、相当なリスクをともなう。懲戒処分や場合によっては刑事罰を受ける可能性すらあり、よほどの「覚悟」を強いられない限り、実行しないはずだ。また、まっとうな公務員であれば、発覚しなくても深く矜持を傷つけられる。

以上は、元公務員としての感想である。歴史研究者の一人としては、不謹慎な言い方かもしれないが、ある種の新鮮な驚きを覚えた。

“改ざん“と”書き換え“

森友問題について、政府は“改ざん”ではなく“書き換え”だと説明している。『日本国語大辞典』によれば、「改竄」は「文書の文字、語句などを改めなおすこと。書きかえること。現在では、多く自分の都合のいいように直す意に用いる」、「書換」は「書き改めること。書き直すこと」とされている。政府は、より穏当な表現である“書き換え”を用い、政府を糾弾しようとする野党やマスコミは悪意ある改変を示唆する“改ざん”を使用する、という構図である。

表現の問題に過ぎない、といって処理することもできようが、日本近代史研究者の目から見ると両者のあいだには大きな隔たりがある。私は、歴史学界に身をおく同業者の多くと同じように、大学生のころから現在まで公文書をたびたび閲覧・利用してきた。また、2011年4月から5年間、宮内庁宮内公文書館に籍をおき、専門職として公文書管理の現場にいた。その中で、公文書“書き換え”の例はいくつも見てきたが、よほど著名な“改ざん”の事例を除き、自分が直接ふれてきた範囲では“改ざん”文書を見たことはないのである。

公文書の書き換え

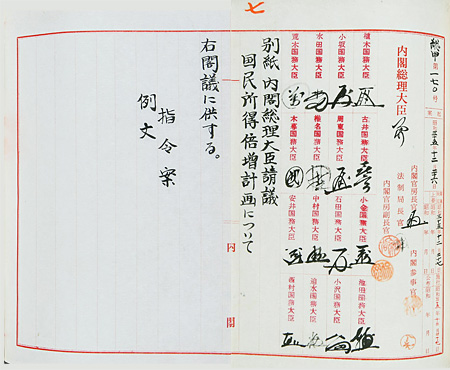

図1 所得倍増計画に関する閣議決定文書(国立公文書館所蔵)

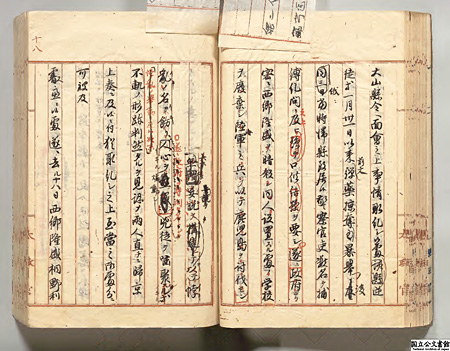

図2 1877年西南戦争に関する公文書(国立公文書館所蔵)

近代日本において政府・行政機関の意思決定過程では、稟議制(りんぎせい)と呼ばれるシステムが採用されてきた。稟議制とは、事業を起案した人物から決裁権者まで、職位が低い者から高い者へと順に事業案が回議されるボトムアップ型の手続きのことである。この意思決定過程を可視化したのが決裁文書であり、審議の経過を示すのが決裁文書に添付された資料である。決裁までに、原案に修正が加えられることがある。全面的な修正を要する時は起案者に差し戻され、場合によっては廃案となることもある。

近代史料の中には、その検討内容が具体的にわかる公文書が少なからず存在する。私が、もっともよく利用する明治期の公文書(同時代的には「公文」「公文書類」などということが多い)には、文案の訂正、追加での書き入れ、参考意見の付与などの痕跡が、見せ消し・貼紙で残されていることが珍しくない。文章を修正する場合には、どこをどう書き換えたのか、きちんと記録しているのである。

たとえば、図2の公文書では朱書などで原案に修正が加えられている。これらは、今日では政治家・官僚たちの試行錯誤を私たちに教えてくれる重要な手がかりとなっているが、当時の役人たちにとってはみずからの仕事を将来の自分もしくは後任者へ正確に伝えるため、事業を継続してゆくために必要な措置であった。

つくられなかった公文書館

だからといって、明治期の官吏が素晴らしかった、などと賞賛しようというわけではない。彼らが、公文書を作成・取得し、その中で重要だと考えるものを選別して保存したのは、国民に対する行政の説明責任を果たすためではない。ましてや、後世の歴史研究の材料となることを想定していたのではない。あくまでも、行政組織を持続するために、必要に迫られて公文書管理体制を築いてきたのである。外部(一般市民)の目に触れないことを前提としているから、政治家・役人たちは安心して公文書を作成し、必要な情報を書き込んだのである。

明治政府は、公文書を公共財として国家・行政が責任をもって保管する、というヨーロッパのアーカイブズのあり方を知らなかったわけではない。1871年に日本を出発した岩倉使節団は、ヴェニスを訪れた際に「アルチーフ」(アーカイブズ)に案内され、紀元700年以来の130万冊にも及ぶ収蔵文書を目の当たりにしている。政府は、他の欧米諸国の公文書管理システムを調査してもいた。知っていたが、選択しなかったのである。

歴史資料になる公文書

日本で国立公文書館が開館し、多くの歴史的公文書が一般に公開されるようになったのは、1971年のことである。フランス革命直後に、公文書館の整備が開始したヨーロッパから遅れること約2世紀であった。

2011年4月、公文書等の管理に関する法律が施行された。その第1条では「国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」と定義され、はじめて公文書が「国民」の財産だと明言された。

各省庁で作成・収受された公文書のうち歴史的に重要だと判断された公文書は、保存期間満了後、国立公文書館へ移管される(外務省は外交史料館、宮内庁は宮内公文書館へ移管)。各省庁で公文書を保管できる上限は、原則30年である。同館に収蔵された公文書は、速やかに整理が行われ、一般に公開されることになる。

改ざんを見抜けるか

森友問題で改ざんがなされた公文書は、国立公文書館に移管される前のいわゆる「現用文書」である。仮にこの改ざんにだれも気づくことなく、後に当該文書が国立公文書館に移管されていたとする。明治期の公文書に見られるような修正痕は、まったくない。後世の歴史研究者は、この改ざんを見抜くことができるだろうか。あるいは、これまで自分が閲覧してきた公文書の中に同じように改ざんされたものはなかったのだろうか。これが、歴史研究者としての私の感想であり、事件に驚かされた理由である。

歴史学の世界では、偽文書・偽書などを研究対象として取り扱うことがある。ニセの書や文書がつくられなければならなかった時代背景を分析することで、当時の政治・社会のあり方を透視しようする営みである。

改ざん文書も、歴史研究者が気づくことさえできれば、政治・行政の欺瞞に切り込む興味深い研究テーマになるかもしれない。だが、公文書改ざんの可能性を常に想定している研究者は多くないであろう。また、想定していたとしても一切の痕跡なく改ざんされているのであれば、発見には相当な力量が必要となる。

森友問題のようなことが、もし日常的に起きているのであれば、歴史研究者たちは改ざんに対応できるだけの能力を身につけなくてはならないのかもしれない。

- 宮間 純一(みやま・じゅんいち)/中央大学文学部准教授

専門分野 日本近代史、アーカイブズ学 - 千葉県出身。1982年生まれ。博士(史学)。

2005年中央大学文学部卒業

2007年中央大学大学院文学研究科博士前期課程修了

2012年中央大学大学院文学研究科博士後期課程修了

宮内庁宮内公文書館研究職、国文学研究資料館准教授、総合研究大学院大学准教授を経て2018年より現職

主な研究テーマは、明治維新史、記録管理史。著書に、『国葬の成立―明治国家と「功臣」の死』(勉誠出版、2015年)、『戊辰内乱期の社会―佐幕と勤王のあいだ―』(思文閣出版、2015年)がある。