一覧

一覧

水上 雅晴【略歴】

「年号」の背後にあるもの

水上 雅晴/中央大学文学部教授

専門分野 中国哲学

年号と時の重み

「昭和33年、栄光の……」から始まる長嶋茂雄の引退スピーチ、まだ耳に焼きついている人は少なくないでしょう。もしこれが「西暦1958年、栄光の……」だったら、間延びして感動が相当そがれるような気がするのは、偏見でしょうか。西暦1958年も昭和33年も物理的時間量としては同一ですが、それぞれが与える印象には大きな隔たりがあります。

西暦には起点があって終点が想定されていないのに対して、年号には起点も終点もあります。平安時代以降、天皇の即位式には「万歳」の文字を記した「万歳旛(ばん)」が紫宸殿の前に立てられるのが習いでしたが、「万歳」が希望に過ぎないことは自明です。つまり、年号はいずれ改められることを前提として制定され、使われてきました。日本の年号の持続期間は平均すると5年程度であり、この限られた時間枠一つ一つが「時代」という認識を定められた年号を使う社会に暮らす人々にもたらし、「時」に独自の重みを与え続けています。

伝統文化の維持

年号は、中国前漢の武帝の時から使われ始め、次第に周辺地域や国家も使うようになりました。政治的主権の所在を明示的に広く示す装置ですから、新たな政治権力を打ち立てようとする者が独自の年号を制定することも珍しくなく、政治的正統性の裏づけを欠く年号は「私年号」と呼ばれます。日本の公年号は、「大宝」(701-704)以後、「平成」に至るまで、途切れることなく使い続けられています。

本家である中国では、清朝ラストエンペラーの「宣統」(1909-11)を最後に、年号が使われなくなって久しいのに比べると、現在に至るまで年号を使い続けていることは、日本の文化的保守性の一端を示す事象と言えます。一つの文化事象が形成され、それが「伝統」に発展するまでには多くの時間と労力を必要とし、年号もその例に漏れません。私たちは、具体的内容は知らぬにせよ、それを維持するために多大な手間が払われてきたことを感じながら、年号を使い続けているのではないでしょうか。

年号決定の手続きと漢籍

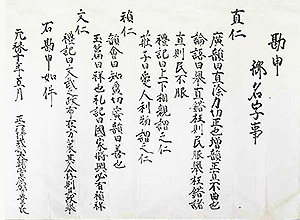

図1:親王命名勘文

「明治」以前の改元は、天皇による勅命を受けて一連の手続きが始まり、改元詔書の発布を受けて正式に施行されるのが通例でした。時代がくだるにつれて、武家から干渉を受けることが多くなり、とりわけ江戸時代初期の改元は幕府が主導していたようにさえ見えますが、天皇が発議し、朝廷で年号案を審議し、天皇が決定する、という枠組みが失われることはなく、朝廷内での改元手続きは、ほとんど形を変えずに継承されました。

よく知られているように、日本の年号の多くは漢籍の文言を典拠としています。たとえば、「平成」は、『史記』五帝本紀の「内平外成(内平かに外成る)」と『書経』大禹謨(だいうぼ)の「地平天成(地平かに天成る)」に由来します。漢籍の出典を持つ年号がいつから出現したかを正確に見定めることは難しく、「仁寿」(851-854)まではさかのぼれそうですが、それ以後も典拠不明の年号が続き、漢籍の利用が常態化するのは、正暦(990-995)以後のようです。

朝廷内の公事で漢籍が典拠として使われるのは、年号だけに限った話ではなく、人名を決める際にも漢籍が用いられました。図1は、国立歴史民俗博物館所蔵の「親王名字勘文(かんもん)」(高松宮家旧蔵)であり、親王の名前の候補として「直仁」「禎仁」「文仁」の三つを掲げたうえで、それぞれの文字がふさわしいことを証拠立てるために漢籍の引文を添えています。

年号は上意下達で決められるわけではなく、通常は、年号案をふるいに掛けて選定されます。「年号勘文」と称する文書に複数の年号案とそれぞれの典拠となる漢文が記され、この文書が毎回、複数の文官によって提出されました。年号勘文は誰でも提出できたわけではなく、漢籍の享受層が限られていた中世以前の日本では、中国の古典籍を踏まえた適切な年号案を提出できる人材は、漢籍の講授を代々続けてきた「博士家」と呼ばれる家を除くと容易に得られませんでした。

改元に関わる家の「傾向と対策」

博士家は、儒家の経典を専門とする「明経(みょうぎょう)博士家」と文学・史学の漢籍を専門とする「文章(もんじょう)博士家」とに分かれていましたが、年号勘文を提出したのは、文章博士家につらなる人々です。文章博士家は、菅原氏と大江氏、藤原氏の南家・式家、それに北家日野流の五家を指し、重大な国事である改元に参与するのは家門の誉れですから、改元に関わる様々な記録を残しています。多くの年号関係資料が収められている文書類のコレクションとして、「広橋家旧蔵記録文書典籍類」が挙げられます。

広橋家は藤原氏北家日野流に属する家であり、このコレクションは国立歴史民俗博物館の管理下にあります。コレクションに含まれる「日野家代々年号勘文」は、日野家の官人によって提出された年号勘文のリストであり、これを見ると、「応保」(1161-62)度から「応安」(1368-75)度まで実施された改元定の中、34回の改元定に一門の官人が年号勘文を提出していて、13個の年号が採用されていることがわかります。

文章博士家と称される家は五つありますから、自家から提出された年号が採用される栄誉を勝ち得たいと望む競争相手が常にいるわけです。いかなる競争であれ、それを勝ち抜くには、事前の入念な準備が欠かせません。朝廷内では故実やしきたりが重視されますから、年号関係の文書は、いきおい先例の記録が中心になります。たとえば、既に使われた年号を構成する文字と実際に起きた出来事の吉凶との関係は、審議の際、常に問題となります。「改元定(かいげんのさだめ)」と呼ばれる諮問会議に提出される年号勘文の書式、それを読み上げる際の漢音と呉音の使い分け、読み終わって巻かれた年号勘文を綴じる紙縒り(こより)の結び方、こういった細々したことまで作法があります。改元に関わる家にとって、「傾向と対策」に関わる記録作成は家門の維持のために極めて重要な営みだったのです。

広橋家と改元

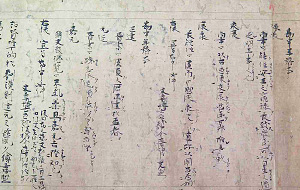

図2:経光卿改元定記

現在進めている研究活動の一環として、平成29年9月12日から10月22日まで国立歴史民俗博物館において、特集展示「年号と朝廷」を実施する機会を得ました。年号に対する関心が高まっているタイミングに開催されたこともあり、地味なテーマの割に盛況となり、いくつかのメディアによって紹介がなされました。会場内を「時に名前をつける」「年号を決める人々」「年号の決め方」「年号と漢籍」の四つのコーナーに分け、年号が決まるプロセスに重点をおいて、実物もしくはそれに近い資料を展示しました。

展示の目玉は「経光卿改元定記」でした。鎌倉時代の改元に何度も関わった広橋経光(1212-74)の直筆による当事者記録であり、「寛元」(1243-47)・「宝治」(1247-49)・「建長」(1249-56)の三度の改元に関する詳細な記事が10メートルを超える巻物に記されています。図2は「寛元」度の改元定の時に提出された年号勘文の一部を記録した箇所です。中国では散佚した類書(百科事典)『修文殿御覧』が引かれており、本資料が持つ文献学的価値の一端を示しています。

記録への熱意

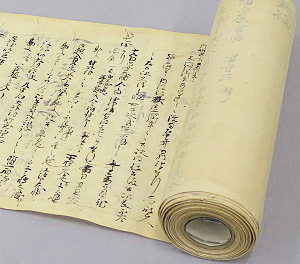

図3:経光卿暦記

「経光卿改元定記」は一門の中で共有するために編集された資料であり、経光がその編集の前段階で作成した記録も残っています。図3は「経光卿暦記」の一部であり、現在の卓上日記に相当する「具注暦(ぐちゅうれき)」の貞永二年(1233)四月十五日の欄に、「改元定事」の四字から始まる「天福」(1233-34)の改元定に関する簡単なメモが見えます。図4は経光の日記「経光卿記」(「民経記」)の中、同年四月十五日の「改元定儀」から始まる改元記事の冒頭部です。改元記事を含む四月一日から十五日まで二週間ほどの日記が20メートルもの巻物にびっしりと書き込まれており、巻物の厚さが経光の筆まめさを物語っています。

図4:経光卿記

こうして見ると、「経光卿改元定記」は、「経光卿暦記」や「経光卿記」などの日々の記録の蓄積を土台にして作成されたことがわかり、当事者による直筆資料は、記録を残すことに注いだ熱意をまざまざと示してくれます。経光のような官人による努力の積み重ねは、年号が持つ重みを構成する大きな要素になっていると言えるでしょう。少なからぬ古記録が活字化されていますが、過去の人の行いと思いを理解するには、時には現物資料を見る必要であることを展示の準備を通して学びました。

フランスの歴史学者ジャック・ル・ゴフは、「歴史を時代に区分けするということは、複雑な行為である。そこには主観性と、なるべく多くの人に受け入れられる結果を生み出そうとする努力とが、同時にこめられている」(菅沼潤訳『時代区分は本当に必要か?』)と時代区分が持つ意味について説いています。ここの指摘は、時代区分の一種である年号にも当てはまります。ル・ゴフが「これはたいへんに面白い歴史の研究対象であると私は思う」と続けている意見も全くその通りであり、たとえば、「難陳」、すなわち改元定の際に交わされる議論には、公家同士の協力や足の引っ張り合いを含む人間ドラマが垣間見える一方で、その議論をたどっていくことで国内における漢籍受容の変遷も跡づけることができ、興味が尽きません。直接の専門との関係がはっきりしない部分もあるのですが、次の改元までは、年号の世界に浸っていようと思います。

附記

本稿は、文中に言及した国立歴史民俗博物館特集展示「年号と朝廷」の内容を踏まえて書いています。同展示は、国立歴史民俗博物館共同研究「廣橋家旧蔵文書を中心とする年号勘文資料の整理と研究」(館内受け入れ担当:小島道裕教授)と日本学術振興会科学研究費基盤研究(B)「年号勘文資料の研究基盤の構築」の研究メンバーによる成果です。文中に提示する文献画像は、いずれも国立歴史民俗博物館所蔵本であり(撮影は筆者)、資料の利用にあたっては、資料係専門職員の森谷文子氏から多大なるご協力をたまわりました。

- 水上 雅晴(みずかみ・まさはる)/中央大学文学部教授

専門分野 中国哲学 - 北海道出身。1963年生まれ。

1988年北海道大学文学部卒業。

1990年北海道大学大学院文学研究科博士前期課程修了。

1994年北海道大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。

北海道大学文学部助手・助教、琉球大学教育学部准教授・教授を経て2015年より現職。

研究テーマは、中国清代学術史、儒家経典解釈学、科挙学、日本漢学(琉球漢学を含む)。本稿に関連する業績として、論文「年号勘文資料が漢籍校勘に関して持つ意味と限界―経書の校勘を中心とする考察」(『中央大学文学部紀要(哲学)』59)がある。5千頁からなる『日本漢学珍稀文献集成·年号之部』の主編を担当し、同叢書は上海社会科学院出版社から年内刊行。