一覧

一覧

久保 文克【略歴】

近代製糖業の経営史的研究

久保 文克/中央大学商学部教授

専門分野 経営史(日本経営史、アジア経営史)、経済史

植民地台湾と近代製糖業

日清戦争の結果獲得した植民地台湾において、戦前期を代表する主力産業の1つであった分蜜糖製造業が積極的に事業展開していたことはあまり知られていない。しかし、帝国日本初の植民地経営を成功させることは、いまだ欧米列強に対し劣位性を有していた当時の日本にとって、独立国家として発展していけるかどうかの試金石ともなっていたのである。

タイトルの近代製糖業とは、戦前台湾において事業展開した分蜜糖製糖業(以下、製糖業と称す)を意味する。そして、経営史的研究の特長とは、事例研究による独自性の追究、国際比較や企業比較といった比較分析、そして、トップマネジメントの意思決定プロセスに重きを置いた実証分析にある。

近代製糖業の特徴

近代製糖業を語る上で、原料となる甘蔗栽培との緊密な関係が重要となる。なぜなら、分蜜糖生産量は甘蔗収穫量に大きく影響を受け、生産コストの実に6割を原料甘蔗関係費が占めていたからある。と同時に、原料採取区域における米糖相剋(台湾の二大作物であった甘蔗と米の競合問題)もまた、製糖会社の企業経営にコスト高をもたらす大きな制約条件となったが、その背景には、甘蔗栽培に限り指定工場に買い上げが義務づけられるものの、農民が何を栽培するかは自由であるという制度要因があった。

近代製糖業界の歴史を概観するとき、「競争を基調とする協調の模索」と位置づけることができる。ここでの「協調」とは、戦前日本を代表するカルテル組織であった糖業連合会を舞台に展開された協調行動を指す。具体的には、1933・34年の生産調節協定(生産過剰回避のための甘蔗作農民への奨励策軽減)をはじめとする競争抑制機能、内地精製糖や1930年代に業界を牽引していくことになる耕地白糖(精製糖と同レベルの低コスト分蜜糖)との兼業をめぐって利害対立を繰り返した業界内の利害調整機能、甘蔗の品種から耕地白糖の製造方法に至る様々な情報を共有しようとした経営資源補完機能が、カルテルとしての糖業連合会の主要ミッションであった。

では、戦前の糖業研究が指摘したような独占資本による単なる寡占業界であったかと言うと、それは事実とは大きく異なっていた。一方で協調を模索しつつも、根底には常にメインプレイヤーを中心とする激烈な企業間競争が展開されており、「競争」を基調とした企業経営が普段の姿に他ならなかったことが以下明らかになる。

近代製糖業のメインプレイヤーと戦略展開

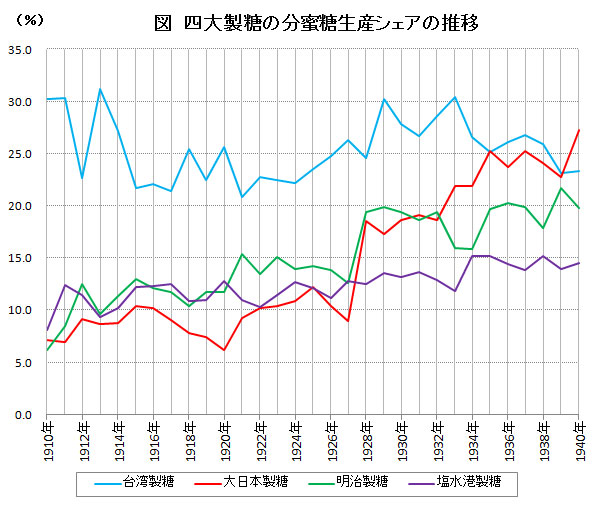

27の製糖会社が合従連衡を繰り返していった結果、1920年代前半には11の製糖会社にまで絞り込まれる。そして、1927年の金融恐慌期の業界再編によって、台湾、新興、明治、大日本、塩水港、新高、帝国、昭和、台東の9つの製糖会社が生き残ることになるが、戦時体制の深化にともなう業界再編によって、近代製糖業界は四大製糖と呼ばれる台湾、明治、大日本、塩水港のメインプレイヤー4社へと収斂されていく。

(出所)台湾総督府『第十七台湾糖業統計』82-89頁、『第二十台湾糖業統計』84-86頁、『第二十三台湾糖業統計』86-91頁、『第二十六台湾糖業統計』84-89頁、『第二十九台湾糖業統計』1、84-89頁より作成。

四大製糖各社の戦略を簡潔に整理しておくと、台湾製糖はパイオニア企業ゆえのリソース(広大な自社農園と甘蔗栽培に有利な南部の原料採取区域)を最大限活かすことで、本業重視の戦略を貫いていった。質的増産の柱となる甘蔗品種や携帯糖度測定器をいち早く導入するなど、農事方面の研究開発に積極的に取り組みつつ、耕地白糖生産もパイオニア塩水港製糖とほぼときを同じくして開始し、長期にわたる持続的競争優位を獲得していく(図参照)。その一方で、糖業連合会の議長役として、利害調整機能の中核を担うコーディネーター機能も同社は発揮した。

明治製糖は製糖業が抱える不確実性(国際市場に翻弄される糖価、甘蔗栽培への台風の影響)を克服すべく、明治製菓をはじめとした重層的な多角化戦略を展開しつつ、明治商店という自社販売網によって支える「大明治」 のグループ力を最大の自社リソースとした。また、耕地白糖設備を備えた2工場を金融恐慌期に買収したのを転機に、トップ台湾製糖へのキャッチアップを開始し(図参照)、質実剛健の社是が災いした農事方面の脆弱性も1930年代半ばになって克服していった。

内地精製糖業からスタートした大日本製糖にとって、日糖事件による失敗は台湾製糖業を軸とした再生・飛躍への転機となった。近代製糖業への戦略転換をもたらしたのが1927年の東洋製糖合併であり、同じ精白糖である精製糖から耕地白糖へと戦略の重点を移行することによってポジションは大きく向上していった。そして、後発企業ゆえの劣位性(原料採取区域や分蜜糖生産能力)を克服したポイントはM&Aの積極的推進にあり、失敗の教訓を活かした冷静かつ現実的な意思決定の中からスタートした。

塩水港製糖の戦略は、その先駆であった耕地白糖抜きに語れない。しかし、同戦略が奏功するには、複数の大型合併と鈴木商店の破綻が重なり失敗局面を迎えたこと、台湾全土に分散した原料採取区域を管理すること、以上2つの制約条件を克服する必要があった。そして、耕地白糖が需要を大きく伸ばすのは、消費税減税と質的増産によって価格が低下し品質が向上する1930年代に入ってからであり、ライバル各社も耕地白糖重視の戦略を打ち出したため、同社の優位性は1920年代半ばまでほど際立ったものとはならなかった。

近代製糖業発展のダイナミズム

30年以上にわたる長期の競争優位を獲得した台湾製糖は、M&Aの積極展開によってキャッチアップしてきた大日本製糖によってついに逆転される(図参照)。この現象自体が近代製糖業界のダイナミズムを象徴しているが、台湾製糖を除く3社が失敗・後発いずれかの制約条件に直面したために、その克服こそが各社の喫緊の課題となったのも事実であり、再生・飛躍や後発企業効果の実現に向けた革新的企業者活動の相互連携プロセスこそが当該業のダイナミズムの神髄であった。

その象徴が大日本製糖であり、失敗企業と後発企業という二重の制約条件をみごと克服するのみならず、ビジネスチャンスにまで転化するというダイナミズムがあったからこそ、劇的なトップ逆転を演じることができた。そうした意味では、最も困難な制約条件に直面した大日本製糖が最も劇的な革新的企業者活動を展開できたという点で、失敗と後発という2つの制約条件をめぐる企業者活動が近代製糖業発展の推進力となったとも言える。初期制約条件こそ困難を極めたものの、その後の企業経営においては大きな制約条件に遭遇することなく安定した企業経営を歩んだ台湾製糖が、長期に及ぶ競争優位に終止符を打ったのとはあまりに好対照である。

要は、両社のコントラストにこそ近代製糖業界発展に至るダイナミズムの本質を見出すことができる。差別化を先導するプレイヤーが複数存在しつつその先導者が移り変わっていく一方で、間髪入れず模倣・改善の応酬(例えば、質的増産や耕地白糖の品質向上)が連鎖していくという激烈な企業間競争のダイナミズム。そのメインプレイヤーであった四大製糖各社における革新的企業者活動の相互連携的展開のダイナミズム。これら2つの位相のダイナミズムこそが、戦前期日本を代表する主力産業へと近代製糖業を発展させた最大の原動力に他ならなかったのである。

- 久保 文克(くぼ・ふみかつ)/中央大学商学部教授

専門分野 経営史(日本経営史、アジア経営史)、経済史 - 和歌山県新宮市出身、1994年中央大学商学研究科博士後期課程修了。

主著に、『近代製糖業の経営史的研究』(文眞堂、2016年)、『植民地企業経営史論─「準国策会社」の実証的研究─』(日本経済評論社、1997年)、編著『近代製糖業の発展と糖業連合会─競争を基調とした協調の模索─』(日本経済評論社、2009年)、編著『産業経営史シリーズ9 食品産業』(日本経営史研究所、2016年)、編著『アジアの企業間競争』(文眞堂、2015年)がある。