一覧

一覧

芳賀 正明【略歴】

電子・プロトン・光を操るナノ錯体化学

芳賀 正明/中央大学理工学部応用化学科教授

専門分野 錯体化学、分子電気化学、表面化学、ナノ分子化学

はじめに

私が大学院生の1970年代に日本は2度のオイルショックを経験し、エネルギーへの危機感が高まった。その頃に、アメリカ化学会誌に長鎖アルキル基をもつルテニウムを含む金属錯体を酸化インジウム・スズ(ITO)電極に塗布して水中で可視光を照射すると、水が水素と酸素に分解されるという速報1)を読んでショックを受けた。金属錯体と光エネルギー、そして酸化還元反応という電子の絡む化学の面白さを初めて認識させられたからです。この頃有名な本多藤嶋効果として知られる酸化チタン電極を用いた水の光分解反応が報告されていましたが、錯体を用いた可視光で起こると言う点が新鮮でした。「色をもつ金属イオンは可視光を吸収します」と学部で習っていましたが、金属イオンの周りを配位子と呼ばれる有機化合物で囲んでできるルテニウム錯体が、可視光のエネルギーで電極上で水と電子を受け渡し反応できるのです。これは、葉っぱの中で行われている光合成系と同じ光反応です。すなわち、光合成ではクロロフィルという色素が光を受けとり、多段階の酸化還元反応により電子の流れが起こります。さらに、光合成系は膜に固定されており、膜の内と外の環境の違いにより水の酸化還元により生じるプロトンの濃度勾配が生じます。先に述べた論文は、光合成のクロロフィルの役割を金属錯体が代替できることを示しています。可視光領域に吸収をもつ錯体を用いて、電子の働きとプロトンの動きをコントロールできれば面白い研究ができる。また、シリコンをベースとする半導体と同じように、分子を用いて電子の動きを制御できれば分子デバイスが作れるのではー、そんなぼんやりとした研究の方向をもちつつ、いろいろと模索しながら錯体化学を中心としたナノ物質化学の領域で、「Something New」を求めてこれまで研究を進めてきました。

電子・プロトン・光が協同して働く金属錯体とは?

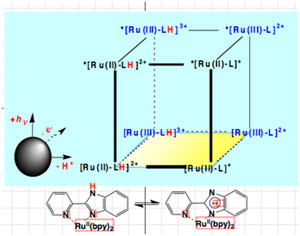

図1.[Ru(bpy)2(PBImH)]2+の電子、プロトン、光の関与する熱力学的Cubic scheme. 電子、プロトン、光に応答して新しい化学種が生成します。

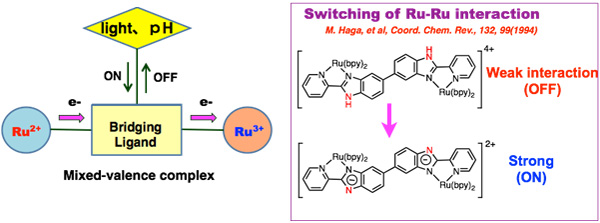

周期表の中でルテニウムは鉄とオスミウムという元素に挟まれた遷移元素で、白金、パラジウム、ロジウム、イリジウムとともに貴金属の一つです。このルテニウムにピリジルベンズイミダゾール(PBImH)をいう配位子が配位したルテニウム錯体, [Ru(bpy)2(PBImH)]2+(bpy=2,2’-ビピリジン)(構造は図1参照)はルテニウムが+2価から+3価になると、配位しているベンズイミダゾールのイミノN-Hプロトンの酸性度が増し解離しやすくなります。これは、水中で水和した鉄(II)イオンが酸化されて鉄(III)イオンとなると、鉄に配位していた水からプロトンが解離して容易に水酸化鉄(II)となり鉄さび色の沈殿が生じます。これらの現象は、中心金属イオンの酸化数が増加することで、正電荷が増した中心金属に配位子上の電荷が引かれて、配位子上の酸性度が増すという点で同じです。ところで、[Ru(bpy)2(PBImH)]2+に可視光を照射しますと650nm付近に極大波長をもつ発光を示します。しかし、この錯体の配位子上のN-Hが脱プロトン化すると、発光の強度は極端に減少します。このように、このルテニウム錯体は電子、プロトン、光が協同的に動き、図1に示すように電子、プロトン、光の刺激により新たな化学種が生成し、機能性を発揮することがわかってきています。たとえば、図2に示したピリジルベンズイミダゾール(PBImH)を連結したビス(ピリジルベンズイミダゾール)により二個のルテニウム錯体は、プロトンの有無でRu-Ru間の相互作用が大きく変化して、架橋基から脱プロトンすることで二つのルテニウムの酸化数が異なるRu2+-Ru3+混合原子価状態での光誘起原子価間電荷移動遷移(IVCT)の解析からIVCT帯の強度が増大し、Ru-Ru間の相互作用が大きくなることがわかりました。2)プロトンの動きと電子の動きとが連関して物性の変化を引き起こします。このような溶液系を固体系に持ち込むことで、電子・光の関与する分子の機能をデバイス化することが可能です。

図2.ルテニウム混合原子価二核錯体内の架橋基のプロトン化・脱プロトン化によるルテニウム間相互作用のスイッチング3)

表面での“分子積み木”のナノ化学

図3.有機ホスホン酸R-P(O)(OH)2のプロトン解離平衡とpKa値およびジフェニルビスホスホネートとジルコニウム(IV)から生成する二次元層状結晶の構造

電子・光に応答する機能性をもつ分子を、レゴブロックとする「分子積み木」の化学を固体表面で行うことが、うまく二次元での逐次錯形成反応を用いることで可能となります。そのための反応基として用いたのが、有機ホスホン酸です。有機ホスホン酸は、 R-P(O)(OH)2(R=有機基)の化学式をもち、図3のように水中で2個のプロトンを解離できる二塩基性酸で、プロトンを解離して有機ホスホネート[R-P(O)(O)2]2-となります。この有機ホスホネートを溶かした水溶液に種々の金属イオンを加えると、容易に不溶性の沈殿が生じる。有機基の両端にホスホン酸基をもつ有機ビスホスホン酸は解離して、両端がイオン化してビスホスホネートとなります。このビスホスホネートは金属イオン間を橋かけした二次元層状構造をもつ結晶性固体を形成します。(図3参照)

我々はこのホスホン酸基をもつ化合物が様々な酸化物表面に選択的に吸着することを利用して、ホスホン酸基を側鎖にもつ錯体を表面上にまずプラマー層として固定化し、上に突き出しているホスホン酸基と金属イオンとの錯形成を利用して、規則的な積層構造をもつ機能性ナノ構造を作りました。近年、この逐次錯形成による積層構造の構築法は、精密に制御された表面構造を構築するための手法として世界でいろいろなグループが研究を行うようになっています。我々のグループの特徴は、分子ユニットにレドックス活性な錯体を用いている点と表面に固定される有機基を複数個持たせることで表面での分子の配向を制御しているという2点です。Layer-by-layer(LbL)法とも呼ばれるこのナノ構造の作製法は溶液への基板の浸漬により簡単に作製でき、異なる分子を逐次用いることで、そのシーケンスを変えることができ、多様な組み合わせを作り出すことができます。まさに固体表面で、分子のレゴブロックによる「分子積み木」の化学が可能となるのです。(図4参照)

図4.ITO、サファイア、石英などの酸化物基板を錯体溶液への浸漬(3時間)、さらにジルコニウム(IV)溶液への浸漬、洗浄後さらに続けて錯体溶液への浸漬という操作の繰り返しによる多積層錯体分子膜の作製法

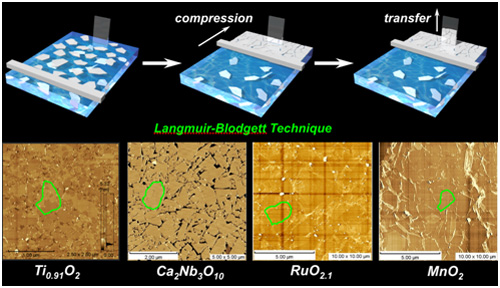

積層膜を作る方法としては、この他に気水界面を用いるラングミュア・ブロジェット(LB)法があります。両親媒性分子が気水界面で配向するという性質を利用して、この分子を表面積—表面圧等温線を利用してある表面圧で基板上に転写する方法です。我々は、物質材料研究機構の佐々木高義博士らにより化学剥離された酸化チタンナノシートコロイドが両親媒性をもち、表面圧をかけて基板に転写することで、不規則な形状をもつ単層ナノシートを固体表面にほとんどすきまなく配列する方法も見出しました(図5参照)。4)これはJSPS博士研究員として中央大にいたKezhi Wang博士(現中国北京師範大教授)が偶然LBトラフの洗浄中に見出したもので、現在ナノシートで単層膜を作製する方法として多くの研究者が利用しています。無機ナノシートのもつ半導体性や誘電性を最大限に引き出すための配列膜作成に有効です。このように、ナノサイズの“積み木”としては、分子だけでなく無機ナノシートやナノ微粒子など異なる機能をもつナノ物質も有望なレゴブロックとなります。

図5.ナノシートコロイド水溶液を入れたLBトラフで、その表面上を仕切板(バリヤ)を動かし圧縮していくと、両親媒性のナノシートを寄せ集めることができ、所定の表面圧で基板上に膜として転写できる。そのLB膜の作製概念図およびシリコン基板に転写された酸化チタン、酸化ナイオベート、酸化ルテニウム、酸化マンガンナノシートのAFM像4)

電子の流れを制御する

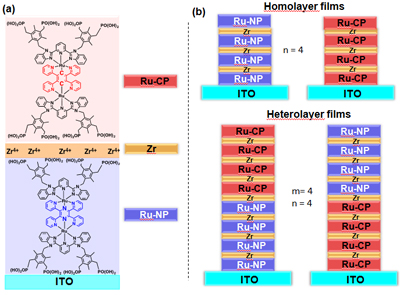

図6.二種類のルテニウム二核錯体Ru-NPおよびRu-CPを分子積み木としてジルコニウムイオンを糊として作製したホモ積層膜とヘテロ接合積層膜の構造の模式図5)

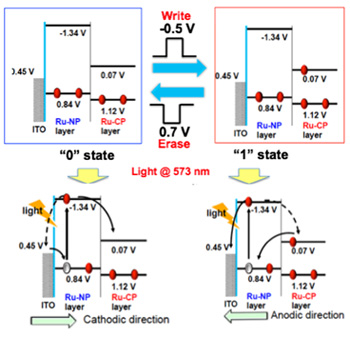

電子の流れはよく水の流れに喩えられます。水を流すためには、流路に傾斜をつけたり、圧力をかける必要があります。また、堰をつくることで、池やダムとして水を蓄えられます。この堰から水を取り出すためには、堰に穴を開けて、水を自由に利用することができます。同じように、電子の流れを一方向に導くためには、異なる電位をもつ分子を電位傾斜を持たせて配列すれば可能になります。この傾斜をつくるのに、我々はルテニウムに配位している配位原子の種類を変えることで酸化還元電位(注:レドックスポテンシャルと言われることから電子の位置エネルギーを表す)をチューニングしたいくつかの錯体を合成しました。これらを先に述べたLBL法により分子のシーケンスを決めて、ポテンシャル傾斜の異なる積層膜をつくりました。ポテンシャル傾斜をもつ分子をもつ整流素子は70年代に分子デバイスの基本構成要素として理論的に予言され、その後分子膜で測定されています。我々は、図6に示すような2個のルテニウム錯体を用いてヘテロ接合分子膜を作製しました。この2つの二核錯体Ru-NPおよびRu-CPの違いは、Ru-NPは架橋基部分が窒素原子からなるピラジン基、Ru-CPは炭素原子からなるベンゼン基で、それぞれ酸化電位が後者の方がおおよそ0.7 V低いことです。この2つの錯体分子ユニットRu-NPとRu-CPを用いていろいろなヘテロ接合分子膜をITO電極上に作製しました。そのひとつの例として、ITO||(Ru-NP)n|Zr|(Ru-CP)nのヘテロ接合分子膜内の電子移動を電気化学測定で調べると、Ru(III)-Ru(III)/ Ru(II)-Ru(III)のRu-CPとRu(III)-Ru(II)/Ru(II)-Ru(II)のRu-NPの接合面に大きなギャツプがありました。この障壁を越える電位である-0.5 Vと+0.7 Vを交互に電極に印加すると、近赤外光領域の1140nmにRu-CP層のRu(II)-Ru(III)混合原子価状態に特徴的に見られるIVCT帯が、-0.5 Vで現れ、+0.7 Vで消えます。この事実は、-0.5Vを電極に印加した時に内層のRu-NP は外層Ru-CPからの電子移動をブロックしていることがわかります。しかし、+0.7Vを印加するとRu-NP内層から電子がITO電極に移り、ホール(空孔)が生じ、このRu-NPのホールに、Ru(II)-Ru(III)としてRu-CP外層に溜められた電子がなだれ的に移動して触媒電流を与えることがわかりました。すなわち、ITO||(Ru-NP)n|Zr|(Ru-CP)nは一方向の電子移動が起きるきれいな整流性を示しました。(図7参照)

図7.ヘテロ接合積層膜ITO||(Ru-NP)4|Zr|(Ru-CP)4のパルス電位印加による“0”および“1”状態のエネルギー準位の概念図(積層をまとめて一層で表した)と573nm光照射による光電流の発生機構。

図8.ヘテロ接合積層膜への電位印加と光照射の繰り返しパターンとそれに対する光電流応答(メモリとして繰り返し可能であることを示しています)

これにより、ヘテロ接合分子膜は2つの状態“0”と“1”を電位印加により作り出すことができ、これらの状態を近赤外光領域の吸収変化として検出できます。加えて、図8に示すように、-0.5Vと+0.7Vの印加後に生成する2つの状態にそれぞれ光照射を行い、光電流を測定したところ、“0”状態ではカソード電流が、一方“1”状態では極性の反対であるアノード電流が観測されました。光照射した際には、どちらの状態でもRu-NPの光励起状態からの電子移動が光電流を引き起こすことが作用スペクトルから明らかになりました。このデバイスは書き込み・読み込みの繰り返しに対して安定に動作する分子メモリとなることを確認しています。5)

シリコンデバイスの場合には、シリコンにドーピングを行いp型とn型半導体を作製し、それを接合させてpn接合を作ります。これがダイオードや太陽電池や光ダイオードとして動作します。一方、分子の場合には、軌道エネルギーの異なる二つの分子層を接合させて、その接合層での光による励起電子の移動がデバイスの応答を決めることになります。

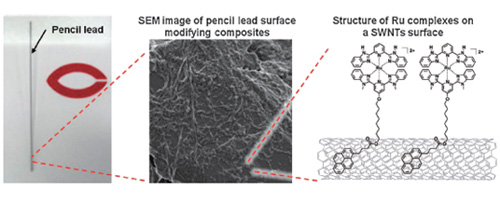

錯体修飾カーボンナノチューブ表面での電子とプロトンの動き

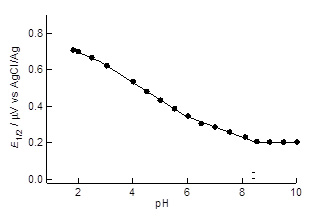

プロトン濃度をはかるのには、通常pHメーターが使われます。この原理は薄膜を隔てた内と外との電位差をはかることでプロトン濃度に換算します。初めに述べた錯体の電子とプロトンとの協同的な動きをうまく利用すると、pHセンサーとして利用することができます。ルテニウムにビス(ベンズイミダゾリル)ピリジンが配位した錯体は電子移動とプロトン移動とが共役して起こり、RuII/RuIIIのレドックス電位が溶液のpHが上がるとともに負電位側にシフトします。ナノ炭素材料と錯体との融合を考えていたときに、このレドックス電位のpH依存性はpHセンサーに応用できると考えました。そこで、身近にあるシャープペンシルの芯が伝導性をもつ黒鉛材料からできており、電気化学測定の電極としても利用できることに着目して、ビス(ベンズイミダゾリル)ピリジン配位子をもつルテニウム錯体を黒鉛表面に吸着させるために、側鎖に大きなπ共役系をもつピレン基をもつ錯体を合成しました(図9)この錯体をシャープペンシル芯の表面に吸着させて電気化学測定を行ったところ、RuII/RuIII応答が溶液のpHとともに変化して、小型のpHセンサーとなることが明らかになりました。このように、電子とプロトンの共役する錯体分子系を表面に固定することで界面に新しい機能性を付与でき、センサーやデバイスへの応用につなげることができます。6)

電子とプロトンとの動きを利用した蓄電デバイス

植物ではクロロプラス内でのチラコイド膜に固定されたナノ構造をとり、膜の内外で大きなプロトンの濃度勾配が生じます。このプロトン勾配は水の酸化と還元によるプロトンの消費から生じます。そして、このプロトン濃度勾配を利用して生体のエネルギーのもとであるATP合成をしています。水中での電子の動きとプロトンの動きとの協同的な動きにより勾配が生じます。これを電気化学系に置き換えて、両者の動きをコントロールすることができれば蓄電できると考えました。すなわち、pH差を電位差に変換して蓄電するのです。最近、水溶液中で2電極型セルを用いて分子のプロトンー電子の協同的な移動を用いて、水溶液で動作するロッキングチェア型のレドックススーパーキャパシターがすでに報告されています。この場合も電極のナノ構造が重要です。将来、光合成膜と同じように、光で駆動して蓄電できる系にもっていければ、非常に魅力的な蓄電デバイスとなると考えて研究を進めています。

終わりに

いろいろな物質がこの世界に存在する中で、金属イオンを中心にもつ金属錯体に関する研究を中心に据えて、錯体の電子移動・酸化還元、それに協同しておこるプロトン移動、そして光と絡んだ発光や励起状態での光誘起電子移動など、電子、プロトン、光が相互に連関して織りなす金属錯体の機能をこれまで研究してきました。光と金属錯体が相互作用して、そこから電子やプロトンが活躍する場ができます。有効に光、電子、プロトンを利用して機能発現させるためには、分子積み木から構成される錯体のナノ構造の創製が必須で、7)光、電子、プロトンが活躍できる場を如何に分子設計し、如何にうまく配列、配向させるかが重要であると痛感しています。金属錯体という明確な幾何学をもつ構成ユニットを基本として精密に制御されたナノ構造をもつ分子ナノ材料は、新しいナノデバイスやエネルギー変換素子の創製に向けて益々その重要性を増しています。

最後に、長年研究を行っていくにあたり、多くの先生方との討論、そして研究室の助教・ポスドク・大学院・学部学生諸君が日々実験に励みその中で新しい結果をだしてくれました。得られた結果を深く検討することで、新しい研究の芽が生まれ“Something New”への地平を開いていってくれました。ここに深く感謝します。

1) G. Sprintschnik, et al., J. Am. Chem. Soc., 98, 2337 (1976)(この論文の結果はその後の追試実験で再現できないことが報告されたが、可視光による水の光分解の研究を進める大きな引き金になった。)

2) M. Haga, et al, Coord. Chem. Rev., 132, 99(1994)

3)M. Haga, et al., Inorg. Chem., 30, 3843 (1991)

4)M. Muramatsu, et. al., Langmuir 21, 6590(2005)

5)T. Nagashima, et al., Chem. Eur. J, 22, 1658 (2016)

6)H. Ozawa et al., Chem. Lett., 42, 1059(2013)

7)芳賀正明「新しい局面を迎えた界面の分子科学」(日本化学会編)(化学同人)、第4章,78-86頁(2011年)

- 芳賀 正明(はが・まさあき)/中央大学理工学部応用化学科教授

専門分野 錯体化学、分子電気化学、表面化学、ナノ分子化学 - 1950年生まれ。1972年 大阪大学工学部卒業

1977年大阪大学工学研究科博士課程修了。

1978年−90年三重大学教育学部助手・講師・助教授

1991年三重大学教育学部教授

1996年分子科学研究所錯体化学実験施設流動部門教授

1998年 中央大学理工学部応用化学科教授 現在にいたる

この間、1983年カナダヨーク大学博士研究員

1985年オーストラリア・デーキン大学Gordon Research Fellow

1995年アメリカペンンシルベニア州立大学客員教授(短期)

2010年 米国コーネル大学客員教授 その他フランスレンヌ大学(2013年)、北京師範大学(2015年)招聘教授。

受賞としては、

2006年 BCSJ 論文賞、

2015年 American Association for the Advancement of Science (AAAS) フェロー。

著書には「錯体・有機金属の化学」(丸善)(共著)

「金属錯体の電子移動と電気化学」(三共出版)(共著)などがある。