トップ>研究>70年の時を経て、中島敦の遺稿を〝リマスタリング〟

一覧

一覧

山下 真史 【略歴】

教養講座

70年の時を経て、中島敦の遺稿を〝リマスタリング〟

山下 真史/中央大学文学部教授

専門分野 日本近代文学

中島敦の遺稿

中島敦は、1942年の夏から秋にかけて、李陵や司馬遷を主人公とする小説を執筆していた。匈奴に敗れ売国奴となった李陵、宮刑を受けて生き恥をさらした司馬遷、愛国心の権化と称揚される蘇武らの生きざまを描いた小説である。だが、喘息のため体調を崩した敦は、同年12月4日、おびただしい加筆訂正のある草稿77枚と冒頭部分の清書原稿5枚を残して、33歳の若さで没した。

中島敦の急逝後、妻のたかは、この草稿と清書原稿を、敦と親交のあった先輩作家、深田久彌(きゅうや)に託した。深田は題名のなかったこの小説を「李陵」と命題し、「文學界」に掲載する労を執った。翌1943年、この小説は「文學界」7月号に掲載された。

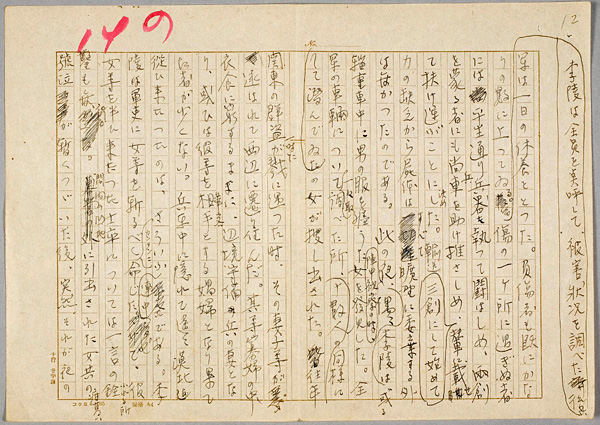

図版(草稿12枚目)

所蔵クレジット(「県立神奈川近代文学館所蔵」)

無断複製禁止

従来の校訂

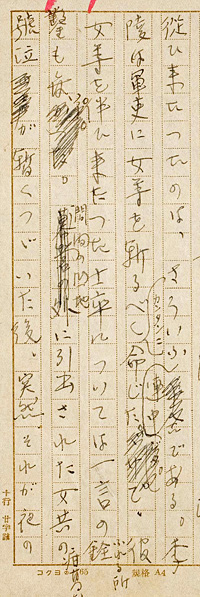

図版部分拡大

所蔵クレジット(「県立神奈川近代文学館所蔵」)

無断複製禁止

この小説は、清書原稿が完成しておらず、草稿に約50の未確定の箇所があること、題名が付けられていないことから、どのように本文や題名を定めるかが問題となる。初出以降、数度の校訂が行われてきたが、これらの校訂には少なからず問題があった。

たとえば、最新の『中島敦全集』(筑摩書房、2001年)の本文には「カンタンニ命じた」という箇所があるが、草稿を見ると「カンタンニ」は行間に加筆してあることがわかる(図版の後ろから4行目)。中島敦は、狭い所に書くため片仮名書きしたのであり、清書時には漢字に改めたと考える方が自然である。実際、中島敦の他の作品には「カンタンニ」と表記した例は一例もない。――そもそも草稿では、表記を簡略化することが多い。いずれ清書することを前提としているので、略字を書いたり、平仮名書き、片仮名書きを多用したりする。もちろん、誤記も多くなるし、後で調べようと思って印だけ付けておくことも起こる。とすれば、草稿をそのまま活字化しても、中島敦の公刊したであろう小説の姿にはならないのではないか?

また題名は、深田久彌の命題以来、「李陵」とされてきたが、中島敦の残した二つのメモによれば、題名として中島が最初に考えたのは「莫北(ばくほく)」ないし「漠北悲歌(ばくほくひか)」で、最後に考えたのが「李陵・司馬遷」であった(「莫北」「漠北」はゴビ砂漠の北の意で、李陵が戦い、捕虜となった匈奴の地を指す)。このメモの存在は、遅くとも『中島敦全集』(筑摩書房)が出版された1976年には周知のものとなっていたが、全集を編集した郡司勝義はこのメモを見ていたにもかかわらず、題名を変更する必要を感じなかったらしい。最新の全集の編集者も変更していない。「李陵・司馬遷」という題が中島敦の中で揺るぎなく確定していたかどうかは分からないが、作者が考えた最後のものを題名にすべきではないのか?

〝リマスタリング〟

このように、従来の校訂に疑問を感じていた私は、中島敦の実証研究の第一人者である村田秀明氏(熊本高等専門学校名誉教授)とともに、中島敦がもう少し長生きをして、予定通り1943年にこの小説を公刊したらどのようになったかを考え、その本文と題名を策定する試みを行うことにした。

題名は、中島敦の意図を汲んで「李陵・司馬遷」と改めた。また、本文は、草稿・清書原稿を注意深く読み取るのは勿論のこと、中島敦の他の作品での表記(書き癖)、当時用いられていた語法を調べ、小説の典拠である『漢書』等を精査し、更に作品の内容も考慮した上で新しく策定した。――このような作業は、たとえて言えば、音楽のリマスタリングという作業に近い。音源に立ち返って、雑音を取り除き、音のバランスを調整して、録音された当時の演奏をクリアに再現するのがリマスタリングだが、それにあたることを今回行ったのである。もちろん、厳密に言えば、今回の作業は、実際の演奏(清書原稿)が一部しか残っていないので、「幻の本文」を再現する試みなのだが、70年の時を経て、中島敦の意図に近い本文を蘇えらせようというのが私たちの狙いであった。

だが、この作業は、言うに易く行うに難い。作業量も膨大だし、初めての試みであったので、試行錯誤の連続だった。途中で投げ出したくなることもあったが、この作業が続けられたのは、この小説が傑作だったからである。これまでに何度も読んでいたが、この作業を始めてからは、この小説が傑作であることが身に浸みて分かった。もちろん、瑕瑾(かきん)がないわけではないが、そのマイナスを補って余りある魅力に溢れた小説である。この傑作が、雑音の多い形で享受されているのでは、余りに惜しいという気持ちがこの作業を続けさせたのである。

新しい本文の策定

さて、今回の校訂によって、どのように本文が変わったか。少しだけだが、紹介しておきたい。

まず、表記について。先に片仮名書きの例を挙げたが、草稿には「しらない」「つヾく」のように平仮名で書かれている箇所も多い。これらは、中島敦の他の作品を調べて、書き癖が認められる場合にはそれに合わせた表記にした。送り仮名も同様に処理した。ただし、この小説には、中島敦の他の作品には一度も出てこない言葉もある。たとえば「こめかみを顫はせた武帝の顔」という表現があるが、「こめかみ」は他の作品には出て来ない。この場合、狭い所に書かれていること、及び、画数の多い漢字表記の方が視覚的に武帝の怒った表情を表すのに適切と考えられることから、「顳顬」と改めた。恣意的と言えばそうかもしれないが、平仮名表記のままにするのも実は恣意的なのである。その選択が正しいかどうか検証出来ない場合もあるが、それを「判断」するのが校訂者の仕事なのである。

表現を変えた箇所もある。従来、「韓延年は既に討たれて戦死してゐた。」と読み取られていた箇所は、草稿をよく見ると「韓延年は既に討たれてゐた。」と直す指示と判断出来る。「馬から落ちて落馬した」ような言い方は、くどい言い方でもあるので、後者を採った。また、従来は、司馬遷の登場する箇所を「唯一人、苦々しい顔をして之等を見守つてゐる男がゐた。」としているが、今回の校訂では欄外に書いてある「一人の男が、たつた一人の男が、苦々しい顔をして之等を見守つてゐた。」を採った。この方がより劇的な表現で、この場面にふさわしいと判断したからである。

中島敦の記憶違いによる誤記も訂正した。たとえば、「李敢(李廣の次男)」という所は、『漢書』や中島敦の作成した創作メモに従って「李敢(李廣の三男)」と改めた。

従来きちんと考えられていなかった記号類も見直した。「ほとぼり」と書いてその横に波線を引いている所があるが、新全集では波線を傍点と判断している。しかし、ここは傍点には見えないし、そもそも傍点を付す必要のない箇所である。この波線は、漢字が思い出せなかったので、後で調べようと思って付けた印と判断し、当時の表記にならって「余熱」と改めた。

また、内容上、修正した方がよいと思われる箇所も改めた。たとえば、「彼は戟を取直すと」と述べた二文後に「戈を引いた李陵は」と書いてある所がある。李陵は乱戦の中に「戟(げき)」を持って入って行ったはずなのに、「戈(ほこ)を引」くのは不審である。「戟」と「戈」は別の武器であるから、齟齬(そご)を生じさせないために、「戈」を「戟」の誤記として改めることにした。

最後に字体についても言い添えておこう。この時代は正字正仮名が原則だが、漢字の字体は、必ずしも正字と言えないものが用いられている(そもそも何が正字かという問題もある)。今回の校訂では、出来るだけ当時用いられていた字体を再現するために、この作品の初出である「文學界」の字体に倣うことにした。たとえば、「並」の正字は「竝」だが、「文學界」でも、中島敦の他の公刊された作品でも「並」が用いられているので、それを採用した。

*

この〝リマスタリング〟を施し、すっきりと読みやすくなった「李陵・司馬遷」は、中島敦の没後70年にあたる2012年に、資料を所蔵する県立神奈川近代文学館の協力を得て、『中島敦『李陵・司馬遷』』として上梓した。図版篇・定本篇の二冊組みで、図版篇には清書原稿と草稿、及びこの小説に関係するメモ類をカラーで収録し、定本篇には公刊されたであろう本文を再現して校注を付したもの、及びそれを底本にして現代通用の表記に改めて読み仮名を増やして語注を付したものを収録した。

まず、現代通用の表記版で作品を読み、次に図版篇を見ながら中島敦の思考の跡を追い、定本篇を見て公刊されたであろう明晰で端正な本文を味わうのも一興であろう。多くの読者がこの素晴らしい作品と出会えることを願ってやまない。

資料所蔵先:神奈川近代文学館 http://www.kanabun.or.jp/![]()

- 山下 真史(やました・まさふみ)/中央大学文学部教授

専門分野 日本近代文学 - 1960年生まれ。北海道出身。1984年、東京大学文学部卒業。1990年、同大学院人文科学研究科博士課程中途退学。1990年、東京大学文学部助手。1993年、白百合女子大学専任講師。同助教授を経て、2003年から現職。中島敦を中心に、近代文学が大きく変容した昭和文学を歴史的に跡づけることを研究テーマとしている。著書に『中島敦とその時代』(双文社出版、2009年)などがある。