トップ>研究>石炭の持つ可能性~有機デバイスの低コスト化へ向けて

一覧

一覧

山下 誠 【略歴】

教養講座

石炭の持つ可能性~有機デバイスの低コスト化へ向けて

山下 誠/中央大学理工学部准教授

専門分野 有機デバイス・有機元素化学・有機金属化学・触媒

1.有機デバイスとは?

現代の我々の生活において、電子の動きを制御するエレクトロニクス(電子工学)は非常に重要な役目を果たしている。身の回りの家電製品や携帯電話、テレビや自動車などに入っているコンピュータなどは、全てこのエレクトロニクスのおかげですばらしい機能を持ち、我々の生活を豊かにしてくれる。エレクトロニクスの技術では、外部の刺激によって電子の動きを制御可能な半導体と呼ばれる物質を利用して回路や素子(デバイス)を作ることが、情報の制御に欠かせない。現代ではケイ素の単体(シリコン)が半導体の材料として主に使われており、シリコン半導体の技術がエレクトロニクスの進歩を支えてきたと言っても過言ではない。

一方、化学において炭素を主に含んだ化合物を有機化合物と呼ぶが、この有機化合物の中には、エレクトロニクスに欠かせない半導体の性質を示すもの(有機半導体)が少なからず存在する。この有機半導体を用いて作られた回路や素子のことを有機デバイスと呼び、これを用いた電子工学を有機エレクトロニクスと呼ぶ。有機デバイスはシリコン半導体を用いたデバイスに比べて、軽い・薄い・曲げられるなどの特徴があり、極薄太陽電池・トランジスタ・照明・極薄ディスプレイなどが有機デバイスによって作製されているが(例:図1)、まだまだ高価であり、より低コストでの有機デバイス作製法の開発が期待されている。

図1 有機太陽電池を使用した充電不要のiPad用キーボード(Logitec社)

2.有機ELデバイス

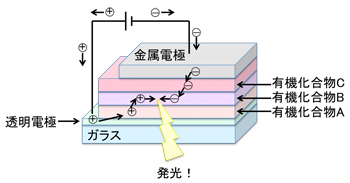

ここで有機デバイスの中で、自らが光る有機ELデバイスについて紹介する。EL(ElectroLuminescence)とは電気を流した化合物が光るという現象を指し、有機物を用いて作製したELを有機ELと呼ぶ。有機ELは高精細・薄型テレビや照明としての用途が期待されており、すでにいくつかの製品が市場に出てきた(図2、3)。それでは有機ELはなぜ光るのか? 簡単な有機ELデバイスの構造を図4に示す。有機ELデバイスはガラスに貼り付けた透明な電極と金属電極で複数の有機化合物をサンドイッチした構造が一般的である。電源の正極につながれた透明電極から有機化合物Aへと正電荷が移動、次いで有機化合物Bへと移動する。一方、負極につながれた金属電極から有機化合物Cへ負電荷が移動、次いで有機化合物Bへと移動する。有機化合物Bの中で出会った正電荷と負電荷はぶつかり合うことで光を発しながら消滅する、という原理で有機ELは作動する。

図2 韓国LG電子社により最近発表された極薄有機ELテレビ

図3 山形県のルミオテック社により開発された有機EL照明

図4 有機ELデバイスの構造と発光の様子

3.有機デバイスに使われる有機化合物

有機デバイスの性能向上の歴史は、デバイスに使われる有機分子の高性能化へ向けたデザインの発展の歴史と言っても良い。有機エレクトロニクス開発の黎明期には、亀の甲として知られるベンゼンが3個つながったアントラセン[図5(a)]のように単純な分子が使われていたが、最近の研究により有機分子の構造と機能の関係が明らかになるにつれ、より高機能な有機デバイスの作製を行うために、精密なデザインを施した有機分子が合成されるようになってきた。図5(b)に例示した有機分子は高効率有機太陽電池のために合成されたものだが、その分子構造はアントラセンに比べて複雑になっていることがわかるだろう。この複雑な有機化合物を如何に安く合成するか、というところが有機デバイス製品のコストに大きく影響する。

図5 (a)初期に検討された有機デバイス用の有機化合物アントラセン、(b)高効率な有機太陽電池のために精密にデザインされた有機分子

4.石炭と石炭ピッチ

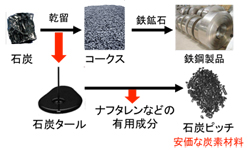

ワットによる高効率蒸気機関の発明により広がった産業革命以降、人類は石炭をエネルギー源・動力源として広く使用するようになり、現代でも産業用・火力発電用の燃料として大量に消費されている。一方、燃料以外に最も大きな石炭の用途としては、製鉄が挙げられる。石炭を強熱することでガスと黒いタール成分を除くと、炭素含有量が増えたコークスとなり、このコークスを用いて鉄鉱石(主成分は酸化鉄)から酸素を取り除くことで鉄を製造する(図6)。鉄を大量に生産するため、日本国内だけでもコークスは年間約4000万トンほど製造されている(総務省統計局 http://www.stat.go.jp/data/sekai/05.htm#h5-09![]() )。コークス製造時に重量比で10%ほど得られるタール成分から蒸留によりナフタレンなどの有用成分を取り除いて得られる残渣は石炭ピッチと呼ばれ、炭素繊維や炭素電極として利用されている。化学的な視点で見ると、石炭ピッチは多数の化合物の混合物であり、ベンゼンをその骨格に多数含んだ芳香族化合物であると考えられている(図7)。

)。コークス製造時に重量比で10%ほど得られるタール成分から蒸留によりナフタレンなどの有用成分を取り除いて得られる残渣は石炭ピッチと呼ばれ、炭素繊維や炭素電極として利用されている。化学的な視点で見ると、石炭ピッチは多数の化合物の混合物であり、ベンゼンをその骨格に多数含んだ芳香族化合物であると考えられている(図7)。

図6 石炭ピッチの製造

図7 石炭ピッチに含まれる有機分子のモデル

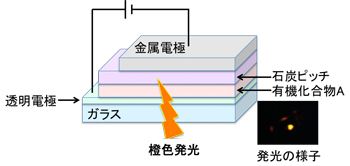

5.石炭ピッチを用いた有機ELデバイス作製:黒いタールが光る!

我々は石炭ピッチが多種の芳香族化合物の混合物であることに注目し、これを用いて有機ELデバイスを作製した(図8)。ガラス表面に透明電極をコートした板に対して、電気を流しやすい有機化合物を貼り付け、そこに石炭ピッチを溶かした溶液を塗りつけた。次に石炭ピッチに対して金属電極を真空蒸着により接触させることで有機ELデバイスが完成する。これに電圧をかけると微弱ながらオレンジ色の発光を示した(22 cd/m2)。石炭ピッチの溶液をクロマトグラフィーなどで処理すると、発光色や発光強度が変化することもわかった(最高176 cd/m2)。

図8 作成した石炭ピッチ有機ELデバイスと発光の様子

この研究は現在中央大学大学院理工学研究科応用化学専攻の修士1年・浅見俊介君により行われたものである。2011年度に当研究室が立ち上がった時の最初の4年生であり、いろいろと苦労があったのにも関わらず、粘り強くデバイス作成に取りかかる姿勢はこちらも学ぶところが多かった。

現段階ではまだまだ実用化にはほど遠い性能の石炭ピッチ有機ELデバイスであるが、今後発光強度を改善(~50倍程度)することで、格安の有機ELデバイスを作り出すことができると期待される。先進国だけでなく最先端のテクノロジーを享受しにくい途上国においても、黒いタールの照らす光で人類の明るい未来が開ければ良いな、と夢見て研究を進めている。

- 山下 誠(やました・まこと)/中央大学理工学部准教授

専門分野 有機デバイス・有機元素化学・有機金属化学・触媒 - 広島県出身。1974年生まれ。

1997年広島大学理学部卒業。

1999年広島大学大学院理学研究科博士課程前期修了

2002年同上博士課程後期修了。博士(理学)

日本学術振興会特別研究員PD・東京大学大学院工学系研究科助手・助教・講師を経て2011年より現職。

ホウ素を中心とした有機元素化学、有機遷移金属錯体を用いた触媒反応開発、石炭を用いた有機デバイス作製の研究に従事。

2005年井上研究奨励賞・2009年日本化学会進歩賞・2009年文部科学大臣表彰若手科学者賞・2010年Banyu Chemist Award・2012年長瀬研究振興賞などを受賞。