トップ>研究>なぜ有権者は投票に行くのか-効用? 義務感? 学習?-

一覧

一覧

荒井 紀一郎 【略歴】

教養講座

なぜ有権者は投票に行くのか-効用? 義務感? 学習?-

荒井 紀一郎/中央大学総合政策学部特任助教

専門分野 政治心理学/政治過程論

投票率の低下?

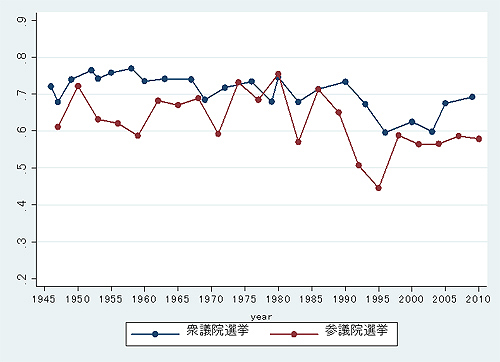

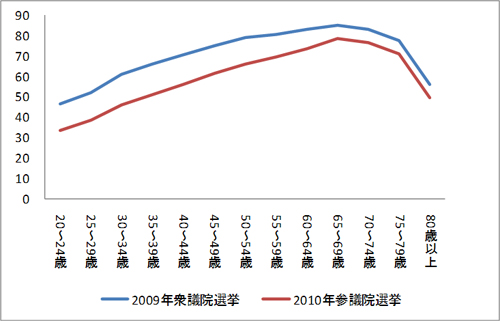

日本を含め、議会制民主主義を採用している国では、有権者が選挙によって代表者を選出し、選出された代表者が議会を構成して政治的決定が行われる。したがって、有権者の代表者である議員、あるいは議員によって構成される議会の「正統性」は、「民意を反映」していることで担保されるわけであり、多くの有権者が選挙で棄権したり、あるいは特定の有権者だけが投票に行ったりすると、彼らの正統性はゆらぐことになる。1990年代以降、日本では無党派層の増加や国政選挙における投票率の低下など、「有権者の政治離れ」が起きているとされ、特に若者の政治離れが著しいと危惧されてきた。しかしながら、データで確認してみると、戦後日本の国政選挙の投票率は、90年代に衆参両選挙とも大きく下落しているものの、その後2000年代に入ると再び上昇し、概ね60%から80%の間で推移していることがわかる(図1)。また、直近の国政選挙における世代別投票率をみると、確かに20代の有権者の投票率は他と比べて低いが、それでも衆議院選挙では半数近くの有権者が投票していることもわかる(図2)。

図1.戦後の国政選挙における投票率の推移

出典:財団法人 明るい選挙推進協会

図2.2009年衆議院選挙・2010年参議院選挙における年代別投票率

出典:財団法人 明るい選挙推進協会

上述したように、有権者の投票参加は、政治システムに対してそのシステムの構成員である有権者の選好をインプットする機能を果たしており、投票参加は現代の民主主義が成立する前提となる。したがって、「規範的」には投票率は高ければ高い方がより望ましく、若者の投票率が低いということは、彼らの意見が議会に反映されにくくなるということを意味しており、このような状況は「改善されるべき」と考えることは当然ともいえる。

しかしながら、政治現象を「科学的」に捉えようとする政治学者の多くは、「なぜ、多くの(特に若い)有権者が投票に行かないのか?」という問いは立てない。むしろ、「そもそもなぜ、6割~8割もの有権者が選挙で投票所に足を運ぶのか?」という疑問を持つのである。

投票参加のパラドックス

「誰が、なぜ、投票に参加するのか」という問いに答えることは、政治システムに対してどのようなインプットがなされているのかを明らかにすることを意味し、これまで政治学では国内外を問わず様々なアプローチから投票参加を説明することが試みられてきた。ここでは、投票参加研究においてもっとも有名なモデルの1つであるライカ-とオーデシュックのモデルを紹介する。ライカーらの投票参加モデルは以下の式によって表わされる。

R=P×B-C+D

上記の式において、Rは有権者個人が投票によって得られる効用を、Bは有権者が最も好む候補者が当選したときに得られる利得と、最も好まない候補者が当選したときの利得との差を表す。また、Pは投票によってBを得る有権者個人の主観的確率であり、Cは投票に際して生ずる有権者のコストを意味する。最後にDは市民としての義務感(Duty)または、民主主義システムが維持されることに対する長期的な利益(Democracy)を表している。したがって、このモデルでは、有権者はRの値がゼロより大きい場合には投票し、ゼロより小さい場合には棄権するということになる。言い換えれば、投票に行って自分が得をしそうなら投票所に足を運び、そうでないなら棄権するということである。

自分が持つ選択肢の中でもっとも得をするものを選択するという行動原理は、元々はミクロ経済学におけるホモ・エコノミクスの行動原理である。政治学では合理的選択理論とよばれ、現代政治学における非常に有力なアプローチの1つとなっている。人が損得を計算してから行動するという前提自体は、多くの読者にとっても自然なものに感じられるだろう。しかし、実はライカ-らのモデルからは、自分の利得をきちんと計算できる合理的な有権者ほど、選挙では棄権を選択するという帰結が導き出されてしまうのである。なぜなら、自分の投じる1票が選挙結果に影響を及ぼす確率(先ほどの式におけるP)は非常に小さいため、選挙結果によって得られる利得(P×B)よりもコスト(C)の方が大きくなり、たいていの場合、Rの値が負になるからである。有権者が自らの効用を最大化する行動を選択すると仮定すると、選挙区の規模が大きくなればなるほど棄権したほうが得られる利得が高くなるのである。そこで、Dの出番となるわけだが、そもそも投票することに対して義務”感”を持つ有権者は、自己利益を最大化させるという合理選択理論が仮定する有権者像とはかけ離れていることは自明であり、Dを民主主義が維持されることに対する長期的利益だと考えたとしても、有権者は先ほどと同様に「自分の投じる1票によって、民主主義システムが維持される確率」を考慮するはずで、当然この確率はゼロに近い。

つまり、合理的な有権者ほど選挙では棄権するという理論的な帰結が導かれるにもかかわらず、上述したように実際の選挙では多くの選挙において過半数の有権者が参加しているわけで、理論的な予測と現実とが乖離してしまっているのである。有権者が本当にこのモデルのように投票するか棄権するかを決定しているのであれば、若者の方が合理的な選択ができているということになる。この理論と現実との乖離は投票参加のパラドックスとよばれ、ライカ-らのモデルが提唱されてから40年以上経った今日においても解明されていない政治学における重要なパズルの1つなのである。そこで次節では、このパズルを「有権者の学習」という観点から解こうとしている研究を紹介する。

新たな投票参加モデル:学習する有権者による習慣的投票

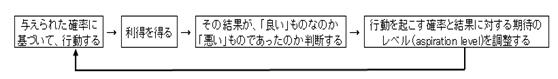

このパラドックスを解明するために、政治学者はこれまで様々なアプローチから説明を試みてきた。それらの中で本節では、近年心理学や神経科学などでも研究が進められている強化学習(Reinforcement Learning)モデルを紹介する。Bendor, Diermeier, and Ting(2003)は、心理学における強化学習のモデルの1つであるBush-Mostellerモデルを応用した投票参加モデルを構築して、コンピュータシミュレーションを行っている。Bush-Mostellerモデルとは、個人が何らかの意思決定を繰り返していく状況下において、過去の行動とその結果から次の行動を決定するプロセスを表すモデルである。図3は、ベンダーらが構築した投票参加モデルの概略である。このモデルにおける個人は、未来を予想して最大化行動をとるのではなく、自らの行動結果から学習することで次の行動を決めることが想定されている。シミュレーションの結果、有権者がこのモデルにしたがって投票/棄権を選択するのであれば、集計された投票率は現実の選挙における投票率に近いことが示されている。

図3.強化学習による投票参加モデル

出典:Bendor et al.(2003) Fig.1を筆者が訳した

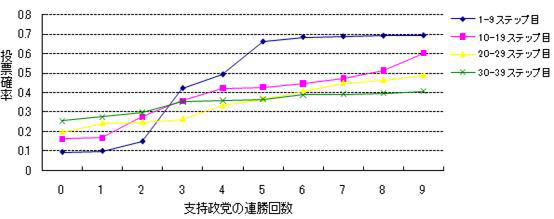

図4は、筆者がベンダーらのモデルを若干修正した上で、再度コンピュータによるシミュレーションを行った結果の一部である※1。この図は、各有権者の支持政党が連続して選挙に勝った回数と有権者の世代別投票確率との関係を表している。図の「ステップ」とは選挙の回数のことで、たとえば「1-9ステップ」とは初めての選挙から9回目の選挙までを経験した有権者、つまり若い世代の有権者を意味している。この図から、若い時期に支持政党の連勝を経験した世代ほど、投票確率が高くなる傾向があり、年齢を重ねるとともに、連勝が投票確率に与える影響は小さくなることがわかる。また、年齢の高い有権者ほど、支持政党が勝利しなくても投票し続ける傾向があることも示された。

※1 ベンダーらのモデルからの主な変更点は、有権者が40回選挙を繰り返すとモデル上から消えるようにして、「寿命」を与えた点である。

図4.世代別に見た自身の支持政党の勝利と投票確率との関係(強化学習モデル)

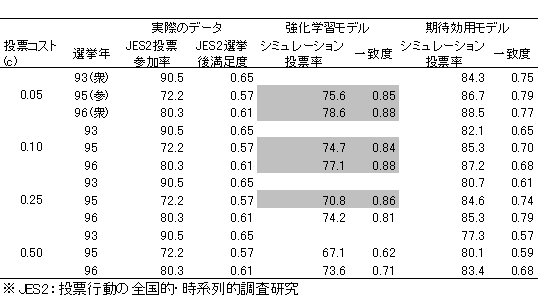

また、表1は世論調査データを用いて、先ほど紹介したライカ-らの投票参加モデル(表中の期待効用モデル)とベンダーらの投票参加モデル(表中の強化学習モデル)の両方でシミュレーションを行い、実際の有権者の投票行動と両モデルのシミュレーション結果とを比較したものである。この表から、強化学習モデルの方が期待効用モデルよりもあてはまりが良いことがわかるだろう。

表1.世論調査データを用いたシミュレーション結果

社会的ジレンマを克服するメカニズムの探求

議員や議会に対して選挙によって代表性や正統性を賦与できるのは、多くの有権者がコストを払って参加し続けているからであり、これは民主主義システムにおける公共財に他ならない。したがって、投票のパラドックスを解明することは、単に理論と現実とを一致させるということにとどまらず、社会そのものを成り立たせる人間の行動メカニズムを明らかにするという意味をもつ。実際、投票のパラドックスは、より一般的な社会的ジレンマの一形態として位置付けることができる。ここで、社会的ジレンマとは、①各個人が、ある状況で協力か非協力を選択することができ、②1人1人にとっては非協力を選んだ方が有利な結果が得られるが、③全員が自分にとって有利な非協力を選択した場合の結果は、全員が協力を選んだ場合の結果よりも悪い、という状態をさす。選挙における有権者は社会的ジレンマ状況に置かれているにもかかわらず、多くの有権者が協力行動を選択することによって、選挙による代表性や正統性の賦与という公共財が供給されているのである。

社会的ジレンマ状況下での人間の協力行動については、既に社会心理学などにおいて、「互恵性」や「社会規範」といった概念で説明しようとする研究が数多くある。しかし、これらの要因からでは説明できない事象も多い。選挙における投票参加は「互恵性」や「社会規範」で説明することは難しい。政治参加のメカニズムの解明は、社会的ジレンマ状況下の人間による協力行動を説明しうる新たな要因を見出し、ジレンマを克服できるような制度や政策の設計にもつながるのである。

参考文献

- 荒井紀一郎. 2010.「参加のメカニズム-民主主義に適応する市民の動態-」早稲田大学大学院政治学研究科博士学位論文.

- Bendor, J., D. Diermeier and M.Ting. 2003. "A Behavioral Model of Turnout." American Political Science Review 97(2):261-280.

- Dawes, R. M. 1980. "Social dilemmas." Annual Review of Psychology 31:169-193.

- Gerber, A. S., D. P. Green, and R. Shachar. 2003. "Voting May Be Habit-Forming: Evidence from a Randomized Field Experiment." American Journal of Political Science 47(3):540-550.

- Kanazawa, Satoshi. 1998. "A Possible Solution to the Paradox of Voter Turnout." The Journal of Politics 60(4): 974-995.

- Plutzer, E. 2002. "Becoming a Habitual Voter: Inertia, Resources, and Growth in Young Adulthood." American Political Science Review 96(1):41-56.

- Riker, W., and P. Ordeshook. 1968. "A theory of the calculus of voting." American Political Science Review 62:28-42.

- 荒井 紀一郎(あらい・きいちろう)/中央大学総合政策学部特任助教

専門分野 政治心理学/政治過程論 - 1980年横浜市生まれ。2004年中央大学総合政策学部卒業。2006年早稲田大学大学院政治学研究科修士課程修了。2009年早稲田大学大学院政治学研究科博士後期課程単位取得退学、博士(政治学)。日本学術振興会特別研究員を経て、2009年より現職。現在の研究課題は、社会的ジレンマを克服する政治制度の構築、多数派の形成メカニズムの解明、コンピュータを用いた世論調査システムの開発など。主な論文として、「参加経験とその評価にもとづく市民の政治参加メカニズム」『選挙学会紀要』第6号, 2006年、「政治的洗練性と態度の安定性」『選挙研究』第27巻1号(山崎新との共著), 2011年などがある。