一覧

一覧

坪井 陽子 【略歴】

教養講座

X線で探る星の爆発現象

坪井 陽子/中央大学理工学部准教授

専門分野 高エネルギー宇宙物理

X線観測と「レントゲン」

あなたは、「X線」と聞いて何を思い浮かべるだろう? おそらく「レントゲン」ではないだろうか。「レントゲン」はX線放射源と感光板との間に体を入れ、透過してきたX線を撮像する機械である。ここでもし、可視光を体に当てたならば、体の表面で全て吸収もしくは散乱され、体の裏側まで透過してこない。つまりX線の方が可視光よりも人体などを透過しやすい。私たちはこの「レントゲン」と全く同じ原理で、宇宙を観測している。X線の放射源は、機械の代わりに「天体」である。最近の感度の高い観測によって、星のような小さなスケールから、宇宙の大規模構造と呼ばれる巨大なスケールまで、ほぼ全ての天体がX線を放っていることが分かってきた。そして「レントゲン」で見つかる構造、つまり骨や癌などに相当するのが「星間塵(宇宙に存在する塵)」であり、これにより幾分X線が吸収され、X線写真において「影」ができる。その影の薄さ濃さで、影を生み出す構造の厚みが分かる。ただ「レントゲン」の場合は、主にこの「影」が重要で、その形や位置を気にするのに対して、我々は「X線放射源」の方を重要視した観測を行うことが多い。例えば、天体が厚い塵に囲まれていると、そこからの可視光は観測できない。しかし、そこからのX線は、塵を透過して観測でき、塵に埋もれた天体を暴くことができるのである。

X線で見る宇宙

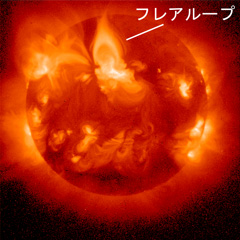

図1:ようこう衛星で撮像された太陽のX線写真(国立天文台/JAXA提供)

X線は、高速電子を急激に止めたり、方向を変えたりすると放射される。また原子に高速電子を衝突させると、低いエネルギー準位の電子を弾き飛ばすことがある。この空きができた準位に、より高いエネルギー準位の電子が落ちるときにも、エネルギーの差分がX線輝線として放射される。いずれにしても、X線という電磁波のエネルギーは非常に高いので、それを生み出すためには高いエネルギーが有り余っている必要がある。そのような場所は、例えば太陽のコロナや、フレアループである(図1)。ここには温度100万度から1000万度のガスが満ちている。温度があまりにも高いので、通常我々が目にする分子でできたガスではなく、原子がさらに電離した「プラズマ」と呼ばれるガスになっている。ここで高速の電子がイオンの電気に引き寄せられて急激に減速し、X線が発生している。図1を見てみると、可視光で見た太陽とは全く様相が異なっている。それは、可視光をより多く放つ温度とX線をより多く放つ温度というものがあるからである。太陽の表面温度は約6千度であり、この温度だと黄色い可視光を最も多く放射する。つまり、同じ天体でも可視光を放射している場所とX線を放射している場所は異なるわけで、宇宙からのX線を観測するということは、宇宙における高エネルギーな場所とそこでの現象のみを抽出して見るということになる。

X線で透視した星の誕生の現場

先に述べたX線の透過性を利用して、我々は1990年代に「原始星」を透視しようとした。原始星とは、まさに塵やガスが一点に集まって、一つの星を形成しつつある天体である。現在の太陽では、中心部で水素の核融合反応が起こり、それが太陽を安定して輝かせているのだが、原始星段階では核融合はまだ起こっていない。観測的に分かるのは、ただ、マイナス260度もの極低温の厚い塵とガスが固まりとして存在すること、そして原始星から遥か遠くまでジェットが吹き出していること、のみである。ジェットの存在が、唯一、塵の固まりの中心に「星の種」というべき密度の濃いコアがあることを暗示している。塵の固まりは、この中心のコアにどんどん落ちていき、コアが成長していく。それが最終的には、太陽のような恒星になると考えられている。我々のグループは、このような低温な天体をあえてX線天文衛星「あすか」で観測した。そして予想を超えて、その塵のど真ん中に潜むコアからのX線を次々に発見した。これは、確かに塵の中心にコアがあったことをはっきりと示している。ここからのX線は、時々刻々と強度変動し、特に、突発的に明るくなり、徐々に減光する「フレア」が頻度高く見られた。フレアは太陽表面でも起こっている。先に述べた「フレアループ」こそが、フレアで爆発的に熱くなったプラズマの蓄積場所である。我々が観測した原始星のX線強度変動は、立ち上がり時間と減衰時間のスケールの点で太陽のそれと酷似していた。しかし、距離で換算したフレアの真の明るさは、原始星の方が1万倍から100万倍も明るかった。これは原始星のフレアループの体積が、それだけ太陽に比べて大きいことを意味する。フレアループの長さは、太陽半径の10倍程度にまで達するものもあり、星を大きくまたぐサイズだった。またプラズマの温度は、1億度にまで達していた。極低温の塵の固まりの中心で、1億度もの巨大プラズマが発生しては、消えていく爆発現象が起きていた。まさに星の産声ともいうべきこの事実は、天文界に驚きをもって迎えられた。

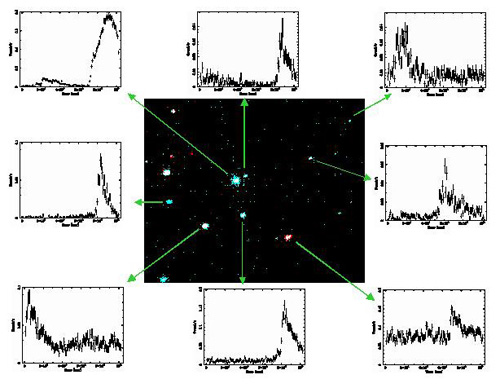

図2:我々が撮像した原始星集団のX線写真とX線の強度変動(チャンドラ衛星で撮像)

原始星から一段階進化したTタウリ型星も一部含まれている

青い天体ほど塵の奥深くに潜んでおり、年齢が若い

領域はへびつかい座ロー暗黒星雲

我々がチャンドラ衛星で撮影した原始星集団のX線ムービーはこちら![]()

関連する記事はこちら

http://chandra.harvard.edu/press/00_releases/press_110800.html![]()

http://www-cr.scphys.kyoto-u.ac.jp/research/xray/press200011/figures/![]()

宇宙ステーションによる星のフレアの監視

我々は現在、全ての進化段階、質量の星(恒星だけでなく、惑星に近い質量の星までを含む)からのX線およびフレアを統一的に理解しようとしている。これらを理解し、原始星からのX線と比較することが、原始星の中心天体のさまざまな基本物理量(質量、大きさ、回転運動のパラメータ、など)を解明することにつながり、ひいては星の形成過程を明らかにするだろう。

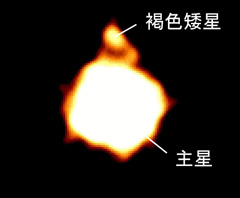

図3:我々がX線で撮像した恒星と惑星の間の質量を持つ天体「褐色矮星」(X線天文衛星チャンドラで撮像)

関連する記事はこちら

http://www.astro.isas.ac.jp/xjapan/news/article/2003/0414/index.html.ja![]()

http://chandra.harvard.edu/press/03_releases/press_041403.html![]()

昨年度から我々のグループは、全天X線監視装置MAXIのプロジェクトに参加して、星からのフレアを無バイアスにサーベイしている。MAXIは国際宇宙ステーション(ISS)の「きぼう」日本実験棟の船外実験プラットフォームに設置された装置で、昨年8月に稼働したばかりである。しかし1年あまりのうちに、8個の天体から15ものフレアを検出した。これらの天体は恒星と準赤色巨星の連星、および原始星より一段階進化の進んだ若い天体「Tタウリ型星」であった。それらはいずれも巨大で、従来認識されていた星の最大フレアの規模を凌駕するものも数個含まれていた。フレアは一般的に規模の大きなものほど、起こる頻度が少ない。よってこのような巨大フレアは、従来行われてきたような、一つの天体を限られた時間凝視する観測方法では見逃されてきたのだろう。

MAXIはまだ観測を開始して1年ちょっとしか経っていない。これから一つ一つ巨大フレア星の検出を続けて行けば、あと数年で何がフレアを支配しているのかをみなさんに報告できるだろう。また、Tタウリ型星よりもずっと若い、誕生直後の原始星からの巨大フレアの探査も楽しみにしている。こちらも成功させて、フレアという星の巨大な産声を皆さんにお届けしたい。

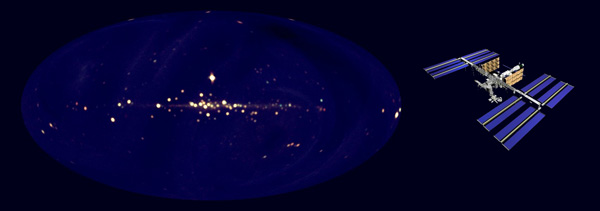

図4:MAXI で撮像した全天X線写真(左)と国際宇宙ステーションISS(右)

RIKEN/JAXA/MAXI team 提供

星が集中している場所が銀河系(天の川)

- 坪井 陽子(つぼい・ようこ)/中央大学理工学部准教授 博士(理学)

専門分野 高エネルギー宇宙物理 - 福岡県生まれ。1994年京都大学理学部卒業。1999年京都大学大学院理学研究科物理学・宇宙物理学専攻博士後期課程修了。日本学術振興会海外特別研究員(ペンシルバニア州立大学)、ペンシルバニア州立大学天文学及び宇宙物理学科リサーチ・アソシエート、中央大学理工学部専任講師、助教授を経て2007年より現職。