一覧

一覧

原山 重明 【略歴】

教養講座

藻類由来のバイオ燃料

-実用化への取り組み-

原山 重明/中央大学理工学部教授

専門分野 微生物学

藻類バイオマス(1)からバイオ燃料を生産するという構想は昔からあったが、ここ数年、それが米国で一大ブームとなり(2)、日本にも波及してきた。このブームのきっかけは、2007年、化石燃料以外のエネルギー(3)の利用の義務化を謳ったジョージ・W・ブッシュ大統領(当時)の年頭教書演説と思われる。それ以降、藻類を用いたエネルギー生産を目指す多くのベンチャー・カンパニーが米国で生まれた。

藻類からバイオ燃料を作るという記事を読んだ読者は、二通りの反応を示すだろう。一つは、素晴らしい夢のある技術だと考え、もう一つは、実現不可能な夢物語だと考える。事実は恐らくその中間にある。現状の技術を以ってしては、コストに見合う藻類からの燃料生産は出来ないが、研究が進めば、藻類から作られたディーゼル燃料やジェット燃料が商業的に流通する時代が来るに違いない。

- (1)バイオマス=生物量:生物が含む有機化合物の量あるいはそれをエネルギー換算した量。

- (2)NEDO海外レポート No.1026, 2008

- (3)Renewable energy:再生可能エネルギーと言う言葉は誤解を生みやすいのであえて使用しない。

藻類とは

藻類とは、陸上生活を行わない酸素発生型光合成生物である(4)。酸素発生型の光合成をおこなう最初の生物は30億年近く前に出現し、シアノバクテリアに類似したものであったと考えられている。シアノバクテリアはラン藻とも呼ばれるが、核を持たない原核生物(バクテリアの仲間)である。その後、真核生物(核を持つ生物)の細胞内に取り込まれたシアノバクテリアのひとつが、今日の葉緑体の起源となった。この最初の真核光合成生物(一次植物)の複数の子孫は、さらに別の真核生物によって取りこまれ、複数の光合成生物(二次植物)が誕生した。すなわち、藻類とは、起源が全く異なる光合成生物の総称であり、原核生物(シアノバクテリア)と多系統の真核生物(紅藻、褐藻、緑藻など)を含んでいる。ちなみに、今日の陸上植物は、すべて緑藻の祖先から進化したものである(5)。

一方において、藻類は、光合成を行うこと、水生生物であることなど、共通の性質を有しており、光合成などの基礎研究者や、水産業や工業での藻類の応用に関わる者にとって便利な区分けである。朝の和定食の定番であるわかめは褐藻(二次植物)、アサクサノリは紅藻(一次植物)であり、系統的に独立した生物であると言われるよりも、両者は同じ海藻であると言われた方がピンとくる。

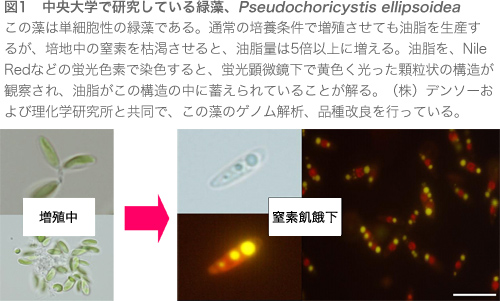

藻類には単細胞性のものが多く(以降、単細胞性藻類を微細藻類と呼ぶ)、それらの中には増殖速度が速く培養が容易なものも多い。これらの性質をもつ藻類としては、シアノバクテリアあるいは緑藻の属するものが多く、バイオ燃料生産との関連で研究されている(図1)。また、大型藻類である紅藻や褐藻のバイオマス利用も検討されている。

- (4)例外として陸上で生育できる藻類もいる。また、酸素発生型とわざわざ断ったのは、酸素を発生しない光合成も存在するからである。

- (5)藻類の系統関係については諸説あるが、その一例をhttp://bsj.or.jp/topics/01/hatena.html

で見ることができる。

で見ることができる。

バイオ燃料とは

主要なバイオ燃料としては、バイオエタノールおよびバイオディーゼルが挙げられる。

バイオエタノール

バイオエタノールは、主に、サトウキビやトウモロコシなどから作られる。サトウキビには糖が多く含まれ、酵母によってエタノールへと変換されるが、トウモロコシのデンプンを酵母は分解できない。そこで、アミラーゼなどの酵素をデンプンに働かせ、得られたグルコースを酵母を用いてエタノールに変換する。藻類の中にはデンプンを30%程度含むものも見出されており、バイオエタノールの原料として使えるのではないかと期待されている。また、植物に多く含まれるセルロースを、セルラーゼなどの酵素を用いて単糖にまで分解し、これを酵母を用いてバイオエタノールに変換するという研究が数多く行われているが、さまざまな理由で実用化は難航している。

バイオエタノール燃料は、基本的にガソリン代替物である。エタノール以外に、ブタノールあるいはプロパノールを生産し、燃料および化成品原料に使用しようという研究も進んでいる。

バイオディーゼル

バイオディーゼルとは、生物由来の油脂から作られるディーゼルエンジン用燃料の総称である。主たる原料は脂肪酸であり、これをメチルエステル化することにより、沸点を下げる。ヨーロッパでは菜種油、ひまわり油、廃食油、動物油脂などからバイオディーゼル燃料が作られ、ガソリンスタンドで販売されている。一方、原料である脂肪酸の炭素数にばらつきが多いと燃料としての品質が不安定になるので、この問題を克服する研究も続けられている。

その他

メタン発酵で作られるメタンガスも燃料として利用できるが、純度やコストの関係から、燃料生産技術と考えるべきではなく、排水処理あるいは有機系廃棄物処理技術の有用副産物と位置付けるべきである。

何故微細藻類が注目されているのか?

以下のことが理由となって、微細藻類がバイオ燃料の担い手として大きく注目されるようになったものと思われる。

- (1)単位時間・単位面積あたりのバイオマス生産性が、高等植物の数倍から数十倍になるものがいる。

- (2)増殖速度が速いものがいる。

- (3)油脂含量あるいはデンプン蓄積量が高いものがいる。

- (4)培養が比較的容易である。

- (5)耕地として適さない土地および水域を利用して藻類を培養できる。すなわち、食糧生産と競合しない。

これらの項目をみると良いことずくめであり、サトウキビや菜種からのバイオ燃料生産をやめて、すぐにでも微細藻類を使った燃料生産に切り替えれば良いのではないかと思う人もいるかもしれない。しかし、現実には、燃料の生産コストが高く、現状技術で軽油を生産すると、1リットルあたりの単価が1,000円近くになってしまう。

微細藻類からのバイオ燃料生産が何故高コストなのか?

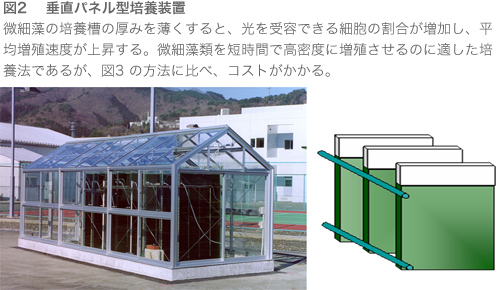

標題への答は単純である。培養から燃料生産までの一連の工程すべてにおいて、安価な大規模生産に対応できる技術が未熟だからである。例えば、微細藻類の培養について考えてみる。これまで微細藻類の大量培養技術は、生理活性物質など付加価値の高い物質の商業生産を対象として開発されてきた。その1つ、「垂直パネル型」培養装置(図2)では、垂直に立てた微細藻類培養パネルの側面から蛍光灯などで光を照射することにより、高い増殖速度かつ高密度での微細藻類バイオマス生産が可能となる。しかし、装置運転に要するエネルギー消費が多いことから、廉価なバイオ燃料生産への転用は困難である。バイオ燃料生産のためには、野外開放系での、高効率・低コストな培養技術の開発が必要である(図3)。

また、微細藻類を培養した後バイオマスを回収するために、藻体(固形分)と培地(液体部分)とを効率良く分離する必要がある。培養液は不透明な深緑色で、さぞかし多くのバイオマスが存在するだろうと想像されるが、実際には、培養液の99.5%が液体部分である。この培養液から藻体を分離するために、遠心分離、凝集剤による沈降分離、膜分離などが従来から行われている。この中で、遠心分離は、多大な電力を消費して運転コストがかかる。膜分離は近年注目を集めているが、目詰まりや劣化の問題がある。恐らく、凝集剤を使用して一旦濃縮した後、脱水処理にて回収する方法が、コスト面から最も有利と思われるが、無害な凝集剤を見つけるのが困難である。

微細藻類由来バイオ燃料の実用化への道筋

微細藻類からのバイオ燃料生産を実用化するために、我々は、バイオマス生産から中間処理を経て最終生成品製造に至るまでの各工程についてそれぞれ最適化を図り、一貫したプロセスとするための研究を、国立大学法人お茶の水女子大学、国立大学法人京都大学、国立大学法人佐賀大学、学校法人中部大学、株式会社デンソー、トヨタ自動車株式会社、株式会社豊田中央研究所、マイクロアルジェコーポレーション株式会社(大学・企業それぞれ、五十音順)との共同研究として、2010年7月よりスタートさせた(6)。このプロジェクトでは、バイオ燃料などの生産コストを大幅に削減することを目的として、(a)微細藻類バイオマス生産および中間処理コストの削減と、(b)微細藻類バイオマスの利活用の拡大とを図る開発研究を実施する。また、(c)微細藻類を開放系で大量培養した場合の環境への影響についても調査を行っていく。中央大学は、このプロジェクトの中で、遺伝子組換え技術を用いずに微細藻類を遺伝的に改良し、油脂を低コストで生産するのに適した品種を開発していくことを目指している。

上記の農林水産省委託プロジェクト研究は、我々が2009年度に開始したNEDOプロジェクトでの研究と相補的である。NEDOプロジェクトにおいては、むしろ遺伝子組換え技術を用いて、油脂の生産性が上昇した品種の作成を目指している(7)。

- (6)農林水産省委託プロジェクト研究「地域活性化のためのバイオマス利用技術の開発」(革新的なCO2高吸収バイオマスの利用技術の開発等)

- (7)NEDOバイオマスエネルギー先導技術研究開発プロジェクト「軽油生産能を有する単細胞緑藻の転写因子大量発現による生産性向上」

最後に

将来、一次エネルギー消費の一端(例えば全エネルギー消費の1%)をバイオ燃料が担うためは、宮城県の耕地面積とほぼ同じものが必要である。すなわち、工場の敷地でバイオ燃料を作るといったレベルではなく、農業レベルでのエネルギー植物(藻類)の栽培(培養)が必要である。これを実現するためには、多くの技術開発に加え、社会の構造変化や人々の意識の変化が必要である。であるから、バイオ燃料が相当な量生産され消費されるような時代はすぐには訪れず、これから数十年かかって、エネルギー生産のための植物・藻類の作付面積が国内外でわずかずつ増加していくのだろうと予想している。

- 原山 重明(はらやま・しげあき)/中央大学理工学部教授

専門分野 微生物学 - 1946年東京都出身。東京大学理学部生物学科卒、東京大学理学系大学院植物学専攻博士課程中退、理学博士

- 職歴

東京大学理学部助手

スウェーデン ウプサラ大学客員研究員(Research Fellow)

米国 イリノイ大学客員教授(Invited Professor)

スイス ジュネーブ大学医学部助教・講師・准教授・特任教授(Maitre Assistant/Lecteur/Maitre d'Enseignement et de Recherche/Chef de Laboratoire de Biotechnologie)

海洋バイオテクノロジー研究所 室長・副所長・所長・シニアフェロー

独立行政法人 製品評価技術基盤機構 生物遺伝資源開発部門 部門長

中央大学理工学部 生命科学科 教授(現在) - 研究テーマ・著作

微生物の分類、多様性から遺伝子操作、酵素利用技術など広いテーマについて、論文250報以上を国際雑誌に発表。