トップ>研究>源氏物語には五十四帖以外の巻があった―散佚(さんいつ)した巣守巻(すもりのまき)の古写本断簡(だんかん)発見―

一覧

一覧

池田 和臣 【略歴】

教養講座

源氏物語には五十四帖以外の巻があった

―散佚(さんいつ)した巣守巻(すもりのまき)の古写本断簡(だんかん)発見―

池田 和臣/中央大学文学部教授

専門分野 日本古典文学

改竄(かいざん)される物語の写本

江戸時代になると、文学作品は版木によって一度に大量に印刷されるようになります。 いわゆる版本(はんぽん)です。しかし、それより前は、文学作品は写本というかたちで読み継がれていました。物語や和歌集を読みたければ、人から本を借りて書き写すよりほかなかったのです。

経典などの宗教・信仰にかかわる書物は、聖なる教えを正確に誤りなく写そうとするため、一字一句原本どおりに写されました。正当な文学と意識されていた漢詩・漢文・和歌も同様でした。しかし、物語は女子供(おんなこども)の心を慰めるもの、もてあそびものであり、正当な文学とは考えられていませんでした。平安時代にあっては、物語も物語作者も、社会的地位が低かったのです。現代のように、作家が羨望される職業になり、作品が著作権法で守られているのは、文学にとってごく浅い歴史でしかないのです。

社会的地位が低かったので、物語の原文を尊重し、正確に書き写そうとする意識は、平安時代の人々にはありませんでした。『枕草子』(能因本(のういんぼん)二六二段)には、「物語こそあしう書きなしつれば、言ふかひなく、作り人さへいとほしけれ」(物語が悪く書き直されると、その作者までが気の毒)とあります。作者が気の毒になるほど勝手気ままに物語本文は書き変えられたのです。表現だけでなく、ストーリーまでもが改変されることもありました。鎌倉時代初期に成った物語評論『無名草子(むみようぞうし)』によると、『とりかへばや物語』にはストーリーの異なる古本(こほん)と今本(いまほん)(改作本)が存在した、と云います。有名な『伊勢物語』も藤原定家(ていか)の整定した一二五章段からなる形になるまでには、長きにわたる変動・成長が、すなわち後人による増補・改編があったと考えられています。

五十四帖以外の巻の存在

では、『源氏物語』はどうであったか。聖なる古典『源氏物語』には、そのような流動はなかったと思われがちですが、実は『源氏物語』も例外ではなかったのです。平安末期成立の『白造紙(しろぞうし)』には、五十四帖以外に後世の人が作り加えた巻として、「桜人(さくらひと)」「狭筵(さむしろ)」「巣守(すもり)」の三巻の名が挙げられています。また、平安末期に成った『源氏物語』の最初の注釈書『源氏釈(げんじしやく)』には、桜人巻の十三カ所の本文が掲げられ、注釈が加えられています。『源氏物語』も、平安末期には、表現の細部が改変されるだけではなく、原作には無かった桜人巻や巣守巻などが書き加えられていたのです。平安時代中期の原典成立から鎌倉初期の藤原定家による青表紙本(あおびようしぼん)が整定されるまでの約二百年間は、『源氏物語』もこのように流動していたのです。『源氏物語』が不動の古典・聖なる古典となるのは、藤原俊成(しゆんぜい)・藤原定家などが和歌の教科書として学問的対象にしてから後のことなのです。

古本「巣守」の復元

巣守関係図

平安時代末から鎌倉時代にわたり、『源氏物語』の一部として読まれていた桜人巻や巣守巻ですが、残念ながらその写本そのものは散佚してしまい、今に伝わってはいません ――室町時代に作られて写本が現存する『雲隠六帖(くもがくれろくじよう)』、そのなかにも桜人・巣守がありますが、これらと平安末期の桜人・巣守とは別の作品です。区別するために、散佚した巣守は古本巣守巻とも呼ばれます――。

しかし、幸いなことに古本巣守巻については、間接的な資料がいくらか残されています。 鎌倉時代に作られた『源氏物語古系図(こけいず)』(登場人物の多い物語を理解しやすくするために、人々の系図と簡略な説明を付した書物)、源氏物語の中の和歌だけを抜き出した『源氏物語和歌集』(巣守巻で登場人物の詠んだ歌が数首ふくまれている)などから、巣守巻の人間関係とストーリーがある程度復元できるのです。それは次のような内容です。

蛍兵部卿宮(ほたるひようぶきようのみや)の子の源三位(げんざんみ)に、一男二女(頭中将(とうのちゆうじよう)・巣守三位(すもりのさんみ)・中君(なかのきみ))がいた。妹の中君は天皇の娘である女一宮(おんないちのみや)に仕え、匂宮(におうみや)が通っていた。やがて、匂宮は頭中将の手引きで姉巣守君にも通うようになり、巣守君も女一宮に仕えることになった。やがて中君のもとには匂宮の兄宮(式部卿宮(しきぶきようのみや))が通ってくるようになった。中君は乳母に譲られて典侍(ないしのすけ)になった。巣守君は匂宮の華やかな性格を嫌い、薫君(かおるぎみ)の心深さに動かされ愛し合うようになり、若君を生んだ。しかし、その後も匂宮は巣守君につきまとい、それを嫌った巣守君は女四宮(おんなしのみや)(冷泉院(れいぜいいん)の妻であったが寵愛薄きゆえ出家した)のいる大内山に身を隠した。そして、勤行に明け暮れた。

巣守巻の匂宮・巣守三位・薫の関係は、現行の源氏物語の薫・浮舟(うきふね)・匂宮の関係を逆転したものとなっています。現行の物語では、まじめな貴公子薫が色好みの宮様匂宮に浮舟を奪われますが、この薫に同情した後人が薫を恋の勝利者に仕立て上げようと、巣守巻を書き加えたのだと推察されます。

古本「巣守」の断簡発見

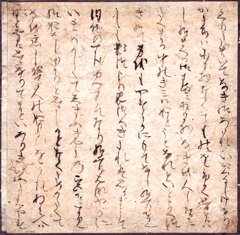

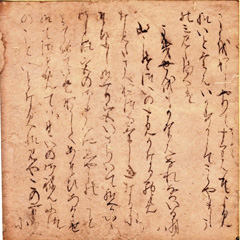

ここに二枚の物語の断簡があります。平安・鎌倉時代の古写本の文字は美しいので、一ページずつに切断され掛け軸にされ、茶会などに飾られます。この二枚もそういう目的で切断されたものです。そして、物語の断簡といえば、『源氏物語』か『伊勢物語』か『狭衣物語』あたりと相場は決まっているのですが、この二枚はそれらの断簡ではなく、また現存する他の物語にも該当するものがありません。散佚してしまった物語の一部分と考えられます。ミロのビーナスの失われた片腕ならぬ、失われた指先、あるいは失われた爪の先が出てきたということになります。はたしてどのような物語の残骸なのでしょう。

一枚目には、「中のきみ」(中君)、「せんじ」(宣旨)、「内侍(ないし)のすけ」(典侍)、 「しきぶきやうの宮」(式部卿の宮)などの語があり、古本巣守の巻の登場人物とまったく重なっています。「心苦しげに泣いている、麗しい思慮深そうな女」は、巣守君と思われます。「中の君」に関わって「せんじ」(宣旨)という表現がありますが、『古系図』(源氏物語巨細(こさい))が中君を「宣旨(せんじ)」と呼称することと関係がありそうです。また、誰かから中君が「内侍のすけ」の地位を譲られたとありますが、『古系図』(鶴見大学本・国文学研究資料館本)の「中君が乳母に譲られて典侍になった」という説明と一致しています。

さらに、「中君ははなやかで現代風な人で、式部卿宮が通い始めた。以前は式部卿宮の兄弟が通っていて、その男のことが忘れられないのだが、その男の方は新しい女に夢中になっている」と書かれていますが、これも「中君に通っていた匂宮が姉の巣守君に通うようになり、中君には匂宮の兄の式部卿宮が通うようになった」という『古系図』の説明に一致しています。

二枚目は大内山の場面と思われます。経典らしい十巻を読んでいるのは四宮(しのみや)、それを見てうらやましく思い涙するのは巣守君でしょう。「そひふし」とか「宮いざりいで給へば、いゝさしつ」とあるので、四宮の目をはばかる誰かが巣守君に添い寝しているようです。おそらく薫で、薫と巣守君の関係は大内山隠棲後も続いていたことになります。「うき世をもかけはなれなばいる月は山こそついのすみかなるらめ」(自分も俗世を背いて出家したら、月と同じようにこの山が終の棲家となるのでしょう)という女君の心情や、念仏にいそしむ姿は、『古系図』にある巣守君の説明に合致しています。

以上のように、二枚の断簡は間接的資料から復元されている古本巣守の内容とぴたりと一致しており、幻の巣守の写本の一部と考えられるのです。

平安末期から鎌倉期にかけて、『源氏物語』の一部として読まれながら散佚してしまった巣守の巻、その写本の欠片(かけら)が発見されたのです。小さな大発見といえるでしょう。

放射性炭素による年代測定

なお、放射性炭素の含有量から和紙の年代を測定する最新科学の研究によって、これら断簡は鎌倉末から南北朝時代(1288~1304年か1367~1384年)のものと判明しました。これら断簡は鎌倉末期から南北朝にかけての巣守の巻の写本の存在を示す物証、この時期に五十四帖以外の源氏物語がなお読まれていた物証なのです。同じ写本から切り取られた別のぺージが、さらに発見されることを期待して、筆を擱(お)きます。

- 池田 和臣(いけだ・かずおみ)/中央大学文学部教授

専門分野 日本古典文学 - 1950年東京都新宿生まれ。博士(文学)(東京大学)。1978年東京大学大学院人文科学研究科博士課程中退。同年茨城大学人文学部専任講師、同助教授を経て、1993年より中央大学文学部教授。

専門は日本古典文学、特に源氏物語の表現・方法の研究、および文献資料(古筆切)の研究が中心。書道史・文字史にも関心があり、平安書道研究会(書芸文化院)の客員講師なども務める。主要著書に『源氏物語 表現構造と水脈』(武蔵野書院)、『逢瀬で読む源氏物語』(アスキー新書)などがある。