極低温からホットな話題

-超伝導研究の今-

橘高 俊一郎(きったか しゅんいちろう)/中央大学理工学部准教授

専門分野 物性物理学

1.はじめに

一般的に金属中に流れる電流は、結晶を構成する原子(格子)や不純物に散乱されて急速に減衰します。ところが、絶対零度(-273.15℃)近傍の極低温環境にすると、一部の金属ではある温度以下で永久に電流を流すことができるようになります。この電気抵抗がゼロの特殊な状態を「超伝導」とよびます。超伝導は、エネルギー損失ゼロの送電線や電気の大量貯蔵など社会を大きく変革させる新技術への応用が期待されており、MRIなど既に実用化されている分野もあります。近年では、量子コンピュータの素子としても注目されています。しかしながら、超伝導状態になる温度(超伝導転移温度)は安価な液体窒素の沸点(-196℃)よりも低いケースがほとんどであり、コストが高く扱いが難しい極低温環境が必要である点が応用への高い弊害となっています。この壁を乗り越えるために、高い超伝導転移温度を持つ物質の開発や、超伝導のメカニズム解明を目指した研究が世界中で繰り広げられています。

2.一般的な超伝導の発現メカニズム

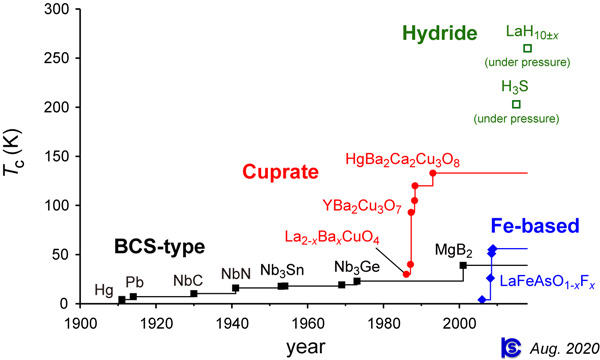

超伝導の標準理論(BCS理論)は1957年に発表され、ばらばらに運動していた多数の電子がペアを作って、電子対の集団が波のようにコヒーレントに運動することで超伝導状態になることが知られています。この電子をペアにする「引力」が超伝導メカニズムを理解するための重要な鍵となります。BCS理論では格子の振動と伝導電子の相互作用に起因すると提唱され、当時見つかっていた超伝導体の多くの性質を見事に説明しました。一方で、超伝導転移温度は格子の振動数に依存するため、一般的な金属では40 K(-233℃)程度が限界であろうという悲観的な予想もなされました。実際に、1980年までに見つかった超伝導体の転移温度は最高でも23 K(-250℃)であり、「BCSの壁」とよばれてきました。

3.高温超伝導への道

BCS理論によれば、高い転移温度を実現するためには格子の振動数が大きい物質であることが有効です。理論上は、最も軽い元素である水素原子の高速な格子振動を利用すれば高温超伝導が実現可能であろうと予測されていました。近年の超高圧発生技術の発展により水素を多く含む物質の金属化が可能となり、2015年にドイツの研究グループによって150万気圧下の硫化水素で従来の記録を大きく塗り替える203 K(-70℃)の超伝導が発見されました[1]。2019年には水素化ランタンで250 K(-23℃)を超える高温超伝導が発見され、室温超伝導への期待が大きく膨らんでいます。残念ながら、これらの水素化合物は圧力を下げると分解されてしまうため、超伝導材料としての応用は難しい状況にあります。

図:超伝導転移温度の推移 [2](273.15 K=0℃)

4.新しいタイプの超伝導

BCS理論では格子の振動数に上限があるために、水素を含まない一般的な金属では40 Kを超える超伝導の実現は困難であると予想されてきました。ところが、電子間にクーロン斥力が強くはたらくために超伝導は発現しないと考えられていたCeCu2Si2で超伝導が見つかったことを皮切りに、BCS理論の標準的な枠組みを超えた超伝導が多数存在することが分かってきました。その代表例が1986年に発見された銅酸化物高温超伝導体です。今でも常圧で最高の超伝導転移温度の記録(-140℃)を保持し、発見当時は高温超伝導フィーバーを巻き起こしました。2008年に発見された鉄系超伝導も新しいタイプの超伝導の一つです。これらの超伝導体では、電子軌道やスピンのゆらぎが有効的な電子間引力を生みだしていると考えられており、現在も研究が続けられています。こうした新しいタイプの超伝導は従来のように格子振動を利用しないので、「BCSの壁」は適用されません。そのため、高温超伝導を実現する鍵として注目されています。

5.回転磁場実験から超伝導の新奇メカニズムに迫る

新型の超伝導は、多数の伝導電子が強く相互作用する物質群、いわゆる強相関電子系で数多く発見されています。こうした系では、伝導電子がクーロン斥力を受けやすいのですが、離れた場所の電子とペアを組むことで超伝導になれることが分かってきました。その多くは、電子対の壊れやすさ(超伝導エネルギーギャップ)が異方的になっており、この超伝導ギャップ異方性を明らかにすることが電子対引力の正体に迫る鍵となっています。一方で、こうした新型超伝導体の多くは転移温度が3 K(-270℃)以下と低く、ギャップ異方性の研究には極低温での高難度な実験が必要でした。

筆者らは、超伝導体に磁場をかけて一部の電子対を壊し、磁場方向を変えたときの超伝導電子の量の変化から超伝導ギャップ異方性を同定する実験的手法の発展に力を入れてきました。具体的には、壊れた電子対の量を評価できる比熱を0.04 K(-273.11℃)の絶対零度近傍まで測定できる世界最高水準の熱量計を開発し、磁場方向を3次元空間で制御できるベクトルマグネットシステムと組み合わせて様々な超伝導体のギャップ異方性の研究に取り組んできました[3],[4]。最近の研究成果として、異常に磁場に強い超伝導体UTe2において点状のギャップゼロがa軸方向に存在することを示唆する実験データを提供し、新型の中でも珍しい内部自由度をもつ超伝導体である可能性を指摘しました[5]。本装置を活用した研究により従来の定説を覆す発見もありました。例えば、新型超伝導体の元祖であるCeCu2Si2は強相関電子系であるにもかかわらず、等方的な超伝導ギャップを持つことを実験から明らかにしました[6]。この結果は、強いクーロン斥力を受けながらも同じ場所の電子が対形成できる意外な可能性を示唆しています。このように、極低温実験から新たな超伝導の側面が次々と明らかになっており、物性物理学にホットな話題を提供しています。

6.将来のヘリウム危機に備えて

超伝導研究に限らず、物性研究において低温実験は私たちに重要な情報を提供してくれます。そのためには大量の寒剤が必要であり、-269 ℃でも液体のまま存在できるヘリウムが頻繁に用いられます。軽い元素であるヘリウムは大気中に放出されると地球の外へと出て行ってしまうため、将来の枯渇が危惧される希少資源です。海外からの輸入に頼る日本ではヘリウム供給危機が近年頻繁に起きており、深刻なケースでは液体ヘリウムを使用する研究を中断せざるを得ない事態も発生しています。2019年には日本物理学会をはじめとする複数の団体から緊急声明文が発表されました[7]。中央大学でも液体ヘリウム再凝縮装置や無冷媒冷凍機の導入を進めて、将来のヘリウム危機にも対応できる実験環境の整備に力を入れていきたいと考えています。

7.おわりに

極低温環境では、私たちの普段の生活ではなかなかお目にかかれない不思議な現象に出会うことができます。その代表例として本稿では超伝導現象を紹介しました。他にもたくさんの不思議な現象が眠っていることでしょう。およそ110年前に水銀で発見された超伝導は-269℃という極低温での現象でしたが、今では超高圧下ではありますが室温にも迫る時代になってきました。新型超伝導の研究も進み、超伝導の多様性についての理解も深まりつつあります。実用可能な室温超伝導が見つかる日もそう遠くない未来かもしれません。こうした地道な基礎研究の成果はすぐに社会に還元することが難しい側面もありますが、未来社会を大きく変革させる可能性を秘めた大切な一歩です。これからも、私たちの常識を覆すような新奇現象の発見を求めて、未踏の極限環境の世界を開拓していきたいと思います。

参考文献

[1] A. P. Drozdov et al., Nature 525, 73 (2015).

[2] 橘高研究室ホームページ https://www.phys.chuo-u.ac.jp/labs/kittaka/index.html

[3] T. Sakakibara, S. Kittaka, and K. Machida, Rep. Prog. Phys. 79, 094002 (2016).

[4] 橘高 俊一郎、榊原 俊郎、町田 一成, 固体物理, 51, 411 (2016).

[5] S. Kittaka et al., Phys. Rev. Research 2, 032014(R) (2020).

[6] S. Kittaka et al., Phys. Rev. Lett. 112, 067002 (2014).

[7] 声明「ヘリウムリサイクル社会を目指して」 https://www.jps.or.jp/information/2019/12/helium.php

橘高 俊一郎(きったか しゅんいちろう)/中央大学理工学部准教授

専門分野 物性物理学岡山県井原市出身。1982年生まれ。2005年京都大学理学部卒業。2007年京都大学大学院理学研究科修士課程修了。2010年京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了。京都大学博士(理学)。東京大学物性研究所助教を経て、2020年より現職。

令和2年度科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞受賞。超伝導や磁性を主な研究対象としており、オリジナルの実験装置の開発や極限環境下における精密物性測定に力を入れている。