2020都知事選を斬る

―何が問われ、何が問われなかったか―

佐々木 信夫(ささき のぶお)/中央大学名誉教授

専門分野 行政学、地方自治論

◇無観客の都知事選終わる

本来なら今頃、日本は東京五輪・パラリンピックの開催に沸き立っていたであろう。多くが世界から集まり、7月24日~9月6日までの間、夏の暑さも忘れるようなメイクドラマが生まれ、世界屈指のアスリート達の熱い戦いに躍動感を覚えていたかもしれない。

だが、事態は一変した。世界との行き来も国内での行き来もままならず、「外に出ないで下さい」「ヨソから来ないで下さい」と叫び続ける日々に。新型コロナ感染症の地球規模での蔓延でオリンピックはおろか、私たちは日常も奪われてしまった。

そんな中、いつ始まり、いつ終わったか分からない選挙があった。7月5日投開票の都知事選である。現職を含め史上最多の22人が立候補した。首都決戦は"地方選の華"と言われてきた。確かに今回も数だけはそう見えるが、中身は貧弱な「1強多弱」の選挙だった。政策論争なし、改革論争なし、都知事の資質を問うことなし、素顔さえ見ることもないまま現職の小池百合子が再選された。

キャッチコピー都政とも言われた小池都政4年間を掘り下げることもなく、コロナ対策と五輪延期の有無が争点だとメディアが設定しそのまま終わった。その目先だけの争点設定が適切だったか。仮に適切だったとしてもそれをめぐる争点の掘り下げがあったか。コロナ対策と称し、国と同様に都もカネをばらまいた。直接給付型の行政は効果がないとされながら、緊急避難と称し全体にカネを配った。その上積みを求める候補者たち。「論争なき、無観客の消化試合」のような都知事選ではなかったか。筆者はそんな印象を持った。

この10年で都知事選は5回行われた。これ自体異常だが、そのたびに50億円ずつ掛けてきた。よく選挙に出る行為を「出馬する」と表現するが、都の1144万有権者(6月1日現在)は今回も50億円払って馬券を買い、都知事選を観戦した。

鼻の差でゴールを競り合う、それが競馬のだいご味だが、今回の都知事レースはスタート地点から1頭だけが飛び出し、あとは団子レース。みる見る間に距離は広がるばかり。知らぬ間に予定の17周を終え、気がついたら花束を手にする優勝者がインタビューに応じていた。街に捨てられた賞金ゼロ馬券の山、戦わずして勝った勝利者の笑顔、余にもそのギャップが大きかった。筆者にはそう映った。読者諸氏はどうか。

未だコロナ禍で「思考停止」が続く東京だが、世の動きは待っていない。老いる東京、進む少子化、東京一極集中、災害リスクの増大、襲う大不況と大都市東京をめぐる課題は山積している。以下、戦後21回目の都知事選を分析しながら、今後の都政について考察を深めてみたい。

◇投票行動の分析から診る

まず選挙分析。現職の小池百合子は366万票を得て再選された。猪瀬直樹(2012年)の433万票に次ぎ、これまでの美濃部亮吉(1971年)361万票を抜き、史上2位の票とされた。今回の都知事選は投票率55.00%で前回(59.73)より4.73ポイント下回った。とはいえ、コロナ禍の異常な環境下での選挙、予想以上に高かったと言えよう。

分析者によると、今回20代、30代の投票率は低かったが、60代、70代の投票率が高く、しかもこの年齢層は小池支持が多かった。加えて女性投票者の約7割が小池に投じた。その結果が366万票であり、小池が59.7%の得票率だった。

前回(2016)の小池百合子、増田寛也、鳥越俊太郎が3つ巴で戦った都知事選では、小池が291万票だった。それに比べ今回75万票増えた。得票率も44%から約60%へ増えた。今回、2位以下の宇都宮健児、山本太郎、小野泰輔など主要3候補の合計得票数(212万票)を154万票も上回っていることから、小池百合子の「圧勝」と言ってよい。

今回の都知事選はコロナ禍の異常事態が続く中、有権者は「変化」より「継続」を求めた。もっと正確に言えば、他に選択肢はなかった選挙であったとも言えよう。

そうなった理由は、1つに世界的広がりを見せる新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中での選挙だったこと。感染を恐れ、期日前投票が15%と膨れたのもその表れだ。

もう1つは首都決戦と言いながら、政権与党自民が対立候補を立てず、早々に戦場から消えていったことだ。4年前、小池と激しく争った自民はどこへ消えたのか。野党も同じ。

もちろん選挙は"人を選ぶ"ことも大事だが、それ以上に"政策を選ぶ"大切な機会である。その機会を有権者から奪った主要政党の罪は重い。

最近、都知事はかつての学者、官僚出身者と異なり、国会議員出身者が就くように変わった。1995年の青島幸男以降、猪瀬直樹を除き、石原慎太郎、舛添要一、そして小池と長年国会に議席を有し自民党総裁選で敗れるなどしたベテラン議員が都政に転じている。その結果、都政は国政の「場外戦場」になった、政治ショーの場になった、自身の政治的欲望を満たす場に変じた、という印象が強い。それは筆者だけの印象だろうか。

都民の安心、安全を守る行政トップの都知事のあり方について再考が必要ではないか。

◇当面する2つの課題

さて、コロナを前面に出した小池都政が継続される。都政はコロナと五輪云々だけではない。目先のワンイッシューだけでなく、もっと広く深い構造的な問題が横たわっている。

コロナ禍対策にしても、医療体制の充実にスポットを当て、街の経済を取り戻すのにカネを配る風潮にあるが、都民の願いは「感染者ゼロ」「マスクが要らない日常を取り戻す」ことではないか。小池アラートを消して以降、感染者が100でも200でも構わない、With CORONAと称し医療体制を充実すればそれでよいという姿勢だが、それは行政上の都合に過ぎない。そうではなく、なるべく早く元の日常を取り戻す、それに英知を絞るのが都政の役割ではないか。それこそが本当の「都民ファースト」である。

来年、はたしてオリンピックの実施は可能なのか。もし3兆円も掛けた五輪が中止となれば経済的ダメージも大きく、子供たちに夢を!という構想も奪われる。ただ、これを決めるのはIOCだ。2016は復興五輪、2020は環境五輪を訴えてきたが、2021なら何と名づける。「コロナ禍脱出五輪」とでも?いずれ開催趣旨自体が曖昧になっている。ここ10年間「五輪都政」と称し、都政は都民ではなくイベント準備に傾斜してきた。外向けの政治ショーに走る政治家が都知事に就いた弊害もそこにある。軌道修正すべきではないか。

◇構造的、深刻な3つの問題

歴史上、2020年は東京にとって大きなターニングポイントになる。人口減が本格化し、経済成長も終焉している。これから東京そして都政は「老いる東京」、「東京一極集中」、「都財政破綻の危機」を克服することが基本的な課題になろう。

第1の「老いる東京」問題。あと5年すると"団塊世代"全てが75歳を超え、65歳以上が4人に1人となり医療、介護、年金等の社会保障が大変になる。若者が住む街をイメージしてきた東京が急速に老いる。経済活力をどう維持するかも課題だが、独居老人が4割を占め賃貸アパートに住む人も多い。道幅の狭い木造密集地帯に群れる高齢者も多い。

この先、年金が切り下げられ、消費増税など税負担が重くなると、それに耐えられないお年寄りは街に溢れ出る。圧倒的に不足する介護など高齢者向け施設、マンパワーをどうするか。広域の東京圏で本格的に対応する手立てを講ずる必要性が急速に高まっていく。

一方、インフラも老いる。50年前の五輪の頃から集中的に整備した道路、港湾、橋、上下水道、歩道橋、学校、公共施設、地下鉄、鉄道、首都高など多くの都市インフラが一斉に寿命(耐用年数50年)を迎える。それは更新にせよ、廃棄にせよ、膨大な費用と時間が掛かる。しかも人口減や移住の進行で人口規模がどうなるか、どの規模で更新するのが適正か、誰も分からない。

素材がコンクリート、木材、鉄だけに脆(もろ)くなっている。最近、気候変動で集中豪雨や台風、地震などが増えている。首都直下地震も怖い。ある日突然、その脆さがわっと表に出る。一気に崩落し、大惨事につながる可能性もある。これを避けるには地道にカネを掛けても計画的に更新し、都民の安心、安全を確保する。それが都政の役割だ。

第2は「東京一極集中」問題。コロナ禍で傷んだ東京をどう復活させるか。在宅勤務やテレビ会議などを経験し、毎日満員電車で都心に通う必要性を感じない人々も増えた。そうした中、これまでの様な東京一極集中のままの復活なのか、違う「新たな東京」としての復活なのか、よく考えなければならない。

確かに東京は日本を牽引する機関車であり、国税収入の4割も稼ぐ"稼ぎ頭"に間違いない。しかし、国土面積のたった0.17%の東京区部に人口970万人(6月1日現在)が集中し、全ての高次中枢機能と超高層オフィス、マンション群が林立する3密都市・東京の"リスク"が高まっている。東京にも定員があるはず。間違いなくオーバーフローと思うが、その限界はどこなのか。

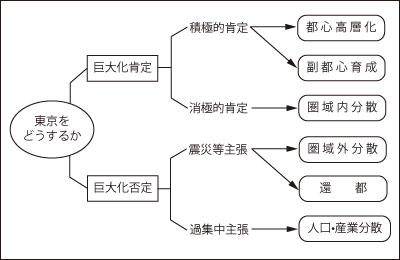

東京をどうする。戦後70年余、都政は東京の「巨大化」を肯定する都政でしかなかった(図参照)。だが今後、巨大化を否定する視点も必要ではないか。量より質を高める東京政策の構築だ。その方法にはいろいろあろう。

「東京2割減反」はどうか。人も企業も大学も2割減らす。その分を地方に回す。その誘導策を本気でやることだ。超肥満となり身動きのできなくなったマンモスは死ぬ。今の東京はそう見える。体重を落とし、これを筋肉質でスリムな質の高い東京に変えていく構造改革に挑む時ではないか。例えば、新幹線、高速道を実質タダにしたらどうか。日本は米カリフォルニア州1州ほどの面積しかない小さな国。幸いその中は、3大高速網がよく整備され、端から端まで行くのにそう遠くない、時間もそうかからない。

だがカネがかかる。この移動コストがバリアになって人が動かない。ここを直すと良い。新幹線料金、高速道料金を国や都の負担で普通運賃並みにダウン。政府は地方創生と称し今でも毎年5兆円規模の創生費を出している。しかし効果はパッとしない。土地が狭く過密で地価が高い東京の再開発コストはもっと高い。それより広域分散の措置にそのカネを振り向けたらどうか。水は低きに流れる。仮に本社は東京にあっても、サテライトオフィスが地方の中核都市に集積すると、若い人たちは万遍なく地方に移り住むようになる。東京圏は仙台、新潟、名古屋まで広域化する。大阪圏も名古屋、広島まで拡がる。若い人に老親も付いていく。こうして東京一極集中は緩和する。

第3は「都財政破綻」の問題だ。これまで「都は富裕団体」でカネの心配のない自治体だと言われてきた。事実、歳入の7~8割が自主財源(都民税)で賄われてきた。企業本社の集積があり好況時には税収も多い。景気変動の影響を受けやすいが地方法人二税(法人事業税と同住民税)が都民税の4割ほどを占めるので好況時は豊かだった。

だが今、都は第1次・第2次緊急コロナ対策で9345億円(20年3月末)の「財政調整基金」(貯金)をほぼ使い切った。もし第3次、第4次の更なるコロナ対策が必要になったらどうする。延期された五輪・パラリンピックの後始末にも3000億円掛かるとされる。中止になったらその比ではない。その一方で、100年に一度といわれるコロナ大不況が襲うとされる。前例のない大幅な歳出増、大幅な歳入減が予想され、その挟み撃ちに合い、都財政は"火の車"になる。

この先、1年に1兆円2兆円の歳入減に陥ったらどうなる。都民税、公共料金の値上げは待ったなし。これまでの経験から、歳出の2~3割をカットしなければ都財政はもたない。だが、それは都民に大きなしわ寄せが及ぶ。行政サービス、事業の大幅カットを都民は認めるか。大幅人員削減、地下鉄等公営企業の民営化など大振りな都政減量化(行革)も待ったなし。

7月31日から第2期小池都政が始まる。しかし、新都政は秋頃から厳しい"冬の時代"を迎えよう。"進むも地獄・戻るも地獄"という言葉がある。これまでの4年間、小池都政は五輪特需で潤沢な財政に恵まれ「あれもやります・これもやります」式の大盤振る舞いをしてきたが、一転し、今度は次々に襲いかかる厳しい難問と対決しなければならない。ここをどう乗り切っていくのか、大都市経営の手腕と経営者の資質が問われていく。

佐々木 信夫(ささき のぶお)/中央大学名誉教授

専門分野 行政学、地方自治論1948年生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科修了、慶應義塾大学法学博士取得。東京都庁16年勤務を経て89年聖学院大学教授、94年から2018年まで中央大学教授。この間、米カリフォルニア大学客員研究員、慶應義塾大学、明治大学、日本大学、埼玉大学講師など兼任。政府の地方制度調査会委員(第31次)、日本学術会議会員(第22・23期)、大阪府・市特別顧問など兼務。

現在、中央大学名誉教授、事業構想大学院大学客員教授、㈳日本国づくり研究所理事長、大阪府・市特別顧問、大樹総研顧問教授、松下政経塾主任講師。

著書に『この国のたたみ方』(新潮新書)、『新たな「国のかたち」』『老いる東京』(角川新書)、『地方議員の逆襲』(講談社新書)、『都知事』(中公新書)、『都庁』(岩波新書)など多数。