一覧

一覧

深井 有【略歴】

地球はもう温暖化していない

深井 有/中央大学理工学部名誉教授

専門分野 金属物理学、材料科学、地球科学

CO2温暖化論は破綻した

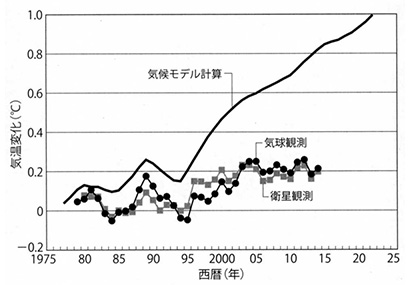

図1.1979年以後の世界平均気温:観測とCO2温暖化論による予測の比較(クリスティ2015)

CO2の増加による地球温暖化を防止しようという国連主導のキャンペーンが行われて、そのために巨費が投じられている。11-12月には将来に向けての温暖化対策を話し合おうというパリ会議(気候変動枠組条約締約国政策担当者会議COP21)が開かれ、日本政府はそこで主導的立場をとることに意欲を示している。日本は温暖化対策費として年間3~4兆円を支出し、それがGDPを1~2% 押し下げる効果(逸失利益分)を含めると1世帯当たり20万円もの負担をしているのだが、マスコミは、まだそれでは足りない、もっと存在感を示すべきだという論調である。

ところで、100年後の気温上昇が2°Cとか4°Cとかいう話はよく聞かされるけれども、実際の気温データはほとんど報告されることがない。自明とされている温暖化は本当に起こっているのだろうか。

確かに過去100年にわたって気温はじわじわと上昇してきたが、実は最近18年間、それはピタリと止まっているのだ。米国の気象学者クリスティがまとめた最新のデータを図1に示す。これは2015年5月の下院諮問委員会の資料から転載したものである。地球全体をカバーする気象衛星データと膨大な気球観測のデータはよく合っていて、1998年以降はほぼ頭打ち、最近はむしろ下降傾向にある。一方、世界で100以上のグループがCO2温暖化を仮定して行った計算ではCO2増加につれて気温は上がりっぱなしで、実測との乖離は年々大きくなっている。CO2温暖化論は破綻したのだ。

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)は地球温暖化についての評価を行って数年ごとに報告書を出すことになっており、CO2温暖化の脅威が年々増大していると主張してきたのだが、直近の第5次報告書(2014-2015年)では計算と実測の乖離が明らかになったために混乱が生じている。計算と実測が合わないことは数1000ページに上る報告書の第1部「自然科学的根拠」の中に書かれていて、その原因は分らないとされているのだが、そのことは第2部「影響・適応・脆弱性」と第3部「気候変動の緩和策」では伏せられており、そこではもっぱらCO2温暖化の計算に基づく議論がされている。報告書の冒頭におかれた30ページほどの「政策決定者向け要約」でもCO2温暖化論の破綻には触れられておらず、むしろ人為的温暖化は動かしがたいものになったと書かれている。明らかに首尾一貫していない。大多数の読者が「政策決定者向け要約」しか読まないことを見越して、CO2温暖化論の破綻を意図的に隠したと言われても仕方あるまい。

今後もCO2温暖化が続くという前提で、さまざまな脅威が喧伝されている。たとえば温暖化によって南極の大陸氷河が融けて海水面が上昇し、ツバルやモルディブなどサンゴ礁の島国が水没の危機にさらされているという。しかし、これは間違っている。氷河の末端が海に崩落するのは、内陸の降雪が氷河となってゆっくり移動しやがて海に落ちるという自然の過程であって、温暖化とは関係ない。衛星観測によれば南極氷河の面積は逆に増えつつあるのだ。今後100年間の海水面が50-100cmに達するという見積もりも現実に合わない。実測によれば過去100年間の海面上昇は約20cm、日本では5cmに過ぎない。またサンゴは海面から僅かに首を出して成長するものなので、サンゴ礁の標高が低いのは当然のこと、数1000年にわたり100mに及ぶ海面上昇を追いかけて成長してきた。サンゴ礁は、本来、沈まないものなのだ。

もう一つ、「2°C目標」に触れておこう。気温上昇が産業革命以前に比べて2°Cを超えると手遅れになり後戻りができなくなる惧れがあるとして、温暖化防止の目標とされているのだが、実はその科学的根拠は極めて乏しい。それを言い出したドイツ・ポツダム気候影響研究所のシェルンフーバーは「政治家の机の上に膨大なデータを積んでやっても役に立たない。彼らには単純な目標が必要なのだ」と言い、2°Cという数字に目安以上の意味はないと認めている。彼はまた、メルケル首相の科学顧問を務めたり、ローマ法王に働きかけて世界のカトリック司教あての回勅に「地球温暖化は脅威だから、積極的にその防止に取り組まなくてはならない」という主旨の文章を書かせたりもしている。これらの行動は科学に名をかりた売名行為だとしてドイツの気候科学者たちから強く非難されている。

2°C目標が科学的に無意味なことは、過去何10万年にわたって地球がもっと大きな気温変化(氷河期、間氷期)を繰り返してきたという古気候学の知識からも明らかである。地球の気候システムには大きな復元力があるのだ。

地球の気候は太陽が決めている

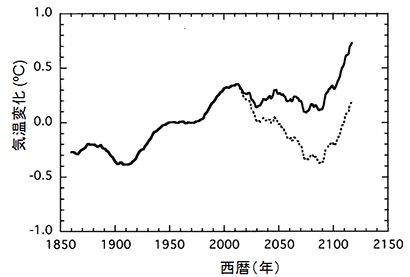

図2.最近150年間の気温変化と、太陽活動を主因とする今後100年間の予測(深井ら2015)

大気中のCO2濃度は産業革命以後に急激に増加したのだが、地球の気温はそれ以前から大きく変動していた。過去2000年間の変化を見ると、気温は西暦1000年前後の極大(中世温暖期)と1700年前後の極小(小氷河期、マウンダー期)を経て、いま再び中世温暖期とほぼ同じレベルに到達し、頭打ちになっている。またマウンダー期は寒暖の差が激しくて、とくに寒冷な時期が何度も訪れたことが記録に残されている。

この気候変動が太陽黒点数(太陽活動の目安)と強い相関を示すことは以前から知られていたが、最近の太陽と惑星空間物理学の進歩によって太陽活動が地球の気候を左右する機構がようやく理解されつつある。

折しも太陽は大きな活動期を終えてマウンダー期に似た沈静期へと変化しつつあって、これこそが300年続いた気温上昇が頭打ちに転じた原因に違いないと考えられるようになった。そして太陽科学者の何人かは、今後の太陽活動が2030-2040年に気温の谷をもたらすと予測している。

図2はマウンダー期の再来を想定したわれわれの気温予測である。過去の太陽活動は宇宙線の強度変化として記憶されているので、それを今後に外挿することで将来の予測ができる。2本の予測曲線はCO2濃度を現在の値に固定したとき(下・点線)と増加させたとき(上・実線)を表す。CO2による温暖化はIPCC第5次報告書が採用した中程度の排出速度を仮定して見積もっている。太陽活動の低下に伴う寒冷化はかなり大きなもので、一部はCO2による温暖化で打ち消されるけれども、ほぼ100年間は寒冷化傾向が続くことになる。IPCCが主張するような大きな温暖化が起こるとは考えられない。今後はマウンダー期のように繰り返し襲来する厳しい寒期に備えなくてはならなくなるだろう。

今後に向けて

日本では、多くの気象・気候学者は温暖化ムラに安住してCO2温暖化論を墨守しており、多くの国民もCO2温暖化を信じ込まされている。しかし欧米では、気温の頭打ち現象やIPCCの度重なる不祥事が広く知られるにつれて、人為的温暖化を信じる人は激減している。米国では2014年に24%まで落ちた。日本の常識は世界の非常識になりつつあるのだ。

今後、基本となるべき認識は(1)大気中のCO2は何らの害ももたらすものではなく、むしろ植物の生育に不可欠な有益なものであること、(2)CO2排出削減は温暖化防止のためではなく貴重な炭素資源を後世に遺すためにこそ必要であること、の2点である。これによって、CO2排出そのものを悪とみなすことで歪められてしまったエネルギー政策は改められ、世界でたぶん年間20兆円を超えている温暖化対策費は貧困・疫病対策など有効な使途に充てられるようになるだろう。さらに重要なのは、太陽活動の低下による寒冷化が予測されているという認識である。これは100年先ではなく目前に迫った問題なのだ。「地球温暖化」の科学と政治は、いま大転換を迫られているのである。

ここでは「地球温暖化」の科学面の一部だけを述べた。政治面を含む詳細については筆者の著書「気候変動とエネルギー問題」(中公新書2011)および「地球はもう温暖化していない」(平凡社新書2015)を参照されたい。

- 深井 有(ふかい・ゆう)/中央大学理工学部名誉教授

専門分野 金属物理学、材料科学、地球科学 - 千葉県出身。1934年生まれ。

1958年東京大学理学部物理学科(地球物理学専攻)卒業。

1963年東京大学大学院数物系研究科博士課程修了(理学博士)。

中央大学専任講師、助教授、教授を経て2005年定年退職、名誉教授。

現在、物質構造科学研究所・東京大学生産技術研究所客員研究員。

専門は金属物理学とくに金属-水素系の物性と材料科学だが、地球科学、気候変動とエネルギー問題にも関心をもっている。

主要著書に「拡散現象の物理」(朝倉書店、1988年)、「水素と金属」(内田老鶴圃、1998年)、「The Metal-Hydrogen System」(Springer、2005年)、「気候変動とエネルギー問題」(中公新書、2011年)、「地球はもう温暖化していない」(平凡社新書、2015年)などがある。