一覧

一覧

榎本 泰子 【略歴】

上海は中国を変えるか

榎本 泰子/中央大学文学部教授

専門分野 中国近代文化史、比較文化

上海の近代文化史を研究してきた私にとって、今年5月に開幕した上海万博は、中国における「近代」の一つの到達点として、興味深い観察対象である。開幕直後には、「上海万博で中国がどう変わるか」というような質問をしばしば受けたが、「わからない」というのが正直なところだった。なぜなら上海の近代は、中国全体から見ても特殊であり、今日に至る160年の歴史は曲折に満ちているからである。

19世紀半ば以来、欧米列強の租界を中心に発展してきた上海は、1930年代に繁栄のピークを迎えた。貿易や商工業の街として、またアジアのみならず世界の経済とも連動する金融の一大センターとして、東京以上の存在感を持つ大都市だったのである。それが1949年中華人民共和国の建国によって一変した。共産党政権は上海に蓄積されてきた富をすべて国家のものとし、外国からの投資も拒絶した。1966年から10年に及ぶ文化大革命の間は、経済活動全般が停滞し、「ブルジョア的」な文物や思想は徹底的に否定された。上海の人々は、かつての「大上海」の栄光を記憶の中に封印したのである。

1970年代末に改革・開放政策が始まってからも、重点はまず広東に置かれたため、上海は広州や深圳などの都市に大きく水をあけられた。ようやく上海が日の目を見たのは1992年、鄧小平のいわゆる「南巡講話」によってである。1989年の天安門事件のあと冷え込んだ外国の投資を呼び込むため、南方の諸都市を視察した鄧小平は、上海を早くに経済特区に指定しなかったことを後悔したという。鄧小平が上海を含む長江デルタ地域の開発を号令して初めて、上海の潜在力、すなわち過去の記憶と貴重な経験が蘇ったのである。

現在私たちが目にする上海・浦東地区の超高層ビル群は、「南巡講話」からわずか20年足らずの間に建設されたものに過ぎない。上海が租界時代に続いて二度目の繁栄を迎えた今日、満を持して開かれたのが今回の万博である。北京オリンピックと並んで国家の威信を賭けた大事業であることは言うまでもない。

入場ゲートでの身体検査

6月12日のジャパン・デーに、私は幸いにも万博会場を訪れる機会を得た。関連イベント(「万博祝賀中日演劇名優公演」)の関係者として、団体予約が入れてあったからよかったものの、入場ゲートの前で待つこと1時間、日本産業館に入場するまでさらに2時間(ずっと立ったまま)と、まさに体力勝負である。その日はちょうど土曜日、翌週月曜からは旧暦の端午の節句で三連休ということもあり、会場は中国各地からの団体客などでごったがえしていた。人々の高揚感や、しゃべり交わす声の大きさはこの上ない。どこからそんな情熱が生まれるのか、人気パビリオンではこれまでの最高記録が9時間待ちと聞いて気が遠くなった。

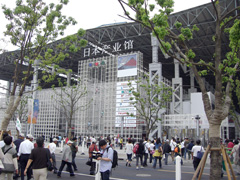

その日、鳩山前首相の来訪によって日本館は一般客の入場ができず、イベント関係者の枠でようやく日本産業館に入れてもらうことができた。いくつかの企業と自治体が共同で出資したパビリオンで、一人3000元(約4万円)の懐石料理を供する料亭を併設していることで話題になっている。高級な食事にありつくことはできなかったが、館内で最初に見せられた、現代日本を紹介する映像作品はおもしろかった。「きれイ、かわいイ、きもちいイ」というテーマで、日の丸に見立てた幕の内弁当(白いご飯に赤い梅干し)のアップから始まる。桜や紅葉の美しい風景から、渋谷・原宿あたりの若者ファッション、整然と走る電車や道路網まで、「これが日本のウリなのか」と改めて思わされる内容であった。

日本産業館

「より良い都市、より良い生活」をテーマとする今回の万博は、租界時代に独自の都市文化を発展させ、その遺産を受け継ぐ上海にふさわしい。外圧による開港以前から水運で栄え、進取の気性を持っていた人々にとって、租界に住む外国人は新しい文物をもたらしてくれる好奇の対象だった。20世紀前半の上海では、衣食住や娯楽のすべてにわたり、中国的なものと西洋的なものが融合した。ゆったりした伝統衣装は体の線もあらわなチャイナドレスに変わり、若い男女は人力車に乗ってハリウッド映画を見に行った。「上海モダン」と呼ばれる独特の風景である。

20世紀後半に先述した紆余曲折はあったものの、再び中国随一の経済都市となった上海において、人々の暮らしは劇的に向上した。私がこの10年間定期的に上海を訪れる際にも、当初は「絵空事」のように思えた高級外車や別荘などのテレビCMが、どんどん「現実」になっていくのが感じられた。富を誇示する耐久消費財を揃えた人々が、次に求めるのは生活の質的な充実である。日本の「きれイ、かわいイ、きもちいイ」は、日々の暮らしと密接に関わる体感であるだけに、「見栄え」に走りがちだった中国人の価値観に大きくアピールすることは間違いない。

3時間待ちを示す看板

思えば上海は租界時代の昔から、異国の風を取り入れる窓であると同時に、内外の文化を融合して独自に発展させ、それを国内の人々に向けて展示する「ショーウィンドー」の役割を果たしてきた。広い中国のあちこちから集まってきた人々が、上海で新しい文化を目にし、それをまた各地に持ち帰る。直接人を介して広まる情報や文物は、「お上」が宣伝・普及するのとは異なる効果をもたらしてきたし、これからもそうであるはずだ。

中国の近代を牽引してきた上海。地域間の格差の大きい中国において、万博を機に数百万、数千万の人々が上海を目指すことには格別の意味がある。会場の内外で目にした最先端の都市生活は、彼ら一人ひとりの欲望に新たな火をつけるだろう。中国の未来はここから変わっていくのかもしれない。

- 榎本 泰子(えのもと・やすこ)/中央大学文学部教授

専門分野 中国近代文化史、比較文化 - 1968年東京都生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了(比較文学・比較文化専攻)。学術博士。東京大学同研究科助手、同志社大学言語文化教育研究センター専任講師・助教授を経て、2004年より中央大学文学部助教授、2008年より現職。音楽を中心とした中国の近代文化史を研究している。著書『楽人の都・上海』(研文出版、1998年)でサントリー学芸賞、日本比較文学会賞を受賞。他の著書に『上海オーケストラ物語』(春秋社、2006年)、『上海 多国籍都市の百年』(中公新書、2009年)、訳書に『君よ弦外の音を聴け ピアニストの息子に宛てた父の手紙』(『傅雷家書』の抄訳、樹花舎、2004年)がある。