トップ>HAKUMON Chuo【2015年冬号】>【ニュース&中大ニュース】学徒兵が赴いた最前線 壮絶体験...平和への思い

一覧

一覧

ニュース&中大ニュース

映像取材の感想を述べる中大3年の名越さん、右は松野教授

戦後70年記念シンポジウム「戦争と中央大学」

学徒兵が赴いた最前線

壮絶体験...平和への思い

戦争と中央大学プロジェクトによる戦後70年記念シンポジウム「戦争と中央大学」は10月21日、多摩キャンパスで行われた。10月21日は1943(昭和18)年、東京・明治神宮外苑競技場などで「出陣学徒壮行会」が行われた日だった。

戦後70年記念シンポジウム

挨拶:酒井正三郎総長・学長

挨拶:廣岡守穂(法学部教授)

コーディネーター:

松尾正人(文学部教授)

パネリスト:

土田哲夫(経済学部教授)

「アジア太平洋戦争と大学」

岡田大士(法学部准教授)

「戦時体制と中央工業専門学校の創立」

松野良一(総合政策学部教授)

「戦争を生きた先輩たちの取材から」

総合司会:中島康予(法学部長)

戦後70年記念シンポジウム「戦争と中央大学」

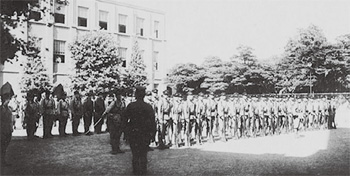

駿河台校舎中庭での教練(1935ー1937年ころ)〈中央大学大学史資料課所蔵写真〉

一般の聴講者にも公開したシンポジウムの会場、8号館8304教室(収容約400人)はほぼ満員だ。学生にとっては祖父、祖母世代も多数詰めかけていた。

戦後70年、創立130年を迎える節目の年に戦争の時代と中央大学を見つめ直し、その成果を後世につなげる企画。7月8日開催の菅原彬州・中央大学名誉教授の「戦後70年記念講演会」に続くものだ。

酒井正三郎総長・学長が「すべての人々にとって平和に暮らせることの尊さを考える機会となりますよう」とあいさつすると、聴講学生の顔が引き締まった。あの時代に生きていれば、戦争を直視していただろう。果たして自らの希望や夢が、かなったかどうか分からない。

土田哲夫・経済学部教授が「アジア太平洋戦争と大学」を説き、「遠い戦場で学徒兵たちは何をしていたか」を話した。そのなかで、中大生の2人を紹介した。

上村元太氏は1942年に専門部法科卒、同年、経済学部入学。1943年に入隊、1945年4月、沖縄・宜野湾方面で戦死した。24歳だった。入営後の思いを手記に残した。

大塚晟夫氏は専門部を卒業した直後、1943年に海軍入隊。1945年4月、沖縄・嘉手納沖で戦死した。23歳だった。この人も手記を残した。

聴講する学生は、自分たちとほぼ同年齢で戦地へ赴いた学徒兵の思いを想像してか、硬い表情が目立った。

国の施策と中大の対応

登壇したパネリストたち

続いて、岡田大士・法学部准教授が「戦時体制下における理工科学校~中央大学理工学部へ」とする国の施策と中大の対応を説明した。

1943年10月12日、政府は「教育ニ関スル戦時非常措置」を閣議決定し、理工系・教員養成系を除く文系学生・生徒の徴兵猶予を停止した。この決定が10月21日の「出陣学徒壮行大会」につながっていく。

さらに政府は文科系大学・専門学校の定員削減・理科系大学への統廃合を提起する。

各大学が対応を迫られるなか、中大は1943年12月30日、「中央工業専門学校」設立の認可を申請。入学定員は機械科100人、航空科100人。1944年4月1日、同校を開校。同日、商学部・専門部商学科の学生募集を停止。商学部の在校生は経済学部へ移籍となった。

工学部の設置は創立60周年の1945年までに実現すべき事業として10年前から構想されていた。この構想は大戦下の「大学生き残り」の方策として、工業専門学校の開校という形で実現したといえる。

戦後は航空科が工業物理科に変わるなど戦時体制の払拭(ふっしょく)が行われた。

1949年、4年制「新制大学」制度が始まり、工業専門学校は「中央大学工学部」に改編された。そして1962年4月、理工学部と改称された。

会場はほぼ満員、聴講者は熱心に聞き入っていた

松野良一・総合政策学部教授は大型スクリーンを用い「元特攻志願兵の証言~中央大学と戦争」との独自映像を紹介した。

京都府在住の中大卒業生、91歳となる元特攻兵の述懐は衝撃的だったようで会場がざわめいた。終戦から1週間後。訓練地の朝鮮半島で、若い兵らは正装、軍刀所持を命じられ、裏山に集められた。「自決かと思いました」

隊長はこう話した。「お前ら学生やないか。日本にとって大事な体や。たとえ捕虜になっても恥をしのんで、日本を救う道を考えろ」

元特攻兵は「私は語り部の活動をしています。本当のことを知ってほしい。平和を求めていきたい」と涙ながらに話した。

映像終了後、京都に訪問取材した中大生の名越大耕さん(経3)も登壇し、「戦争を経験した先輩の言葉を、これからも語り継いでいきたい」と感想を述べた。

このシンポジウムは、法学部の廣岡守穂教授の担当科目「政治思想史A2」を公開して行われた。

◇

シンポジウムの最後で、プロジェクトの一環で開催されている「戦後70年-あらためて戦争と中央大学を考える」展示の案内があった。

戦後70年記念シンポジウム「戦争と中央大学」を聴講して、平成生まれの学生記者が感想文を書いた。

まだ終わらない戦争の反省

学生記者 片桐将吾(法学部1年)

シンポジウムが開催されて、まず考えさせられたのは、廣岡教授の父親に関する思いだった。

父は、わが子にさえ戦争の話は一切しなかった、という。父に、「戦争の経験を伝えることは意味のあることなのではないか」と訴えたときも、父は反応したかのようにも見えたが、「悲しいような、無念のような表情を見せただけだった」という。

私は米国の社会学者、ジョージ・ハーバード・ミードの、もし戦争や殺戮(さつりく)という形式が「本当に全世界の人々に共通な凄惨(せいさん)な感情を前もって湧き立てることができるようになれば、われわれは実際にその悲惨を経験する前に問題を解決に導くことができるだろう」(玉野和志編『ブリッジブック社会学』信山社、p72)という言葉を思い出しながら、父子でも戦争の悲惨さは容易には形容できないのだ、と思った。

廣岡教授の父親も、言葉をいくら探しても息子に伝えるべきことが見つからず、戦争の悲惨さを想起すると同時に、もどかしさを感じていたのかもしれない。

次に、映像資料紹介「元特攻志願兵の証言~中央大学と戦争」と題した松野教授の発表について記したい。

松野教授は、ゼミなどを通して若い世代の戦争に対する知識のなさを知り、いかにして後世に戦争体験を伝えていくべきかについて考えたという。

「戦争体験者や語り部の話を聞くのではなく、学生が取材をする」という試みを続けている。中大3年の名越大耕さんらが取材・制作した10分間の映像を流した。

取材相手の男性は中大在学中に志願し、飛行士となった。男性は柔和な笑顔を見せながら淡々とインタビューに答えていたが、戦地から実家に戻り、母と再会したときを思い出して突然、涙を流した。

その姿を映像で見て、活字に呼び覚まされる感情とは別の、男性の思いの、より直接的な内心への接触に、思わず私も泣きそうになった。

松野教授が指摘した、映像が持つ力の大きさを、身をもって感じることができた。

この映像はインターネットで公開されている(http://www.tamatan.tv/![]() )。中大の後輩だからこそ、つらい過去を伝えてくれた男性の思いをぜひ感じてほしい、と私も思う。

)。中大の後輩だからこそ、つらい過去を伝えてくれた男性の思いをぜひ感じてほしい、と私も思う。

シンポジウムを終わって、幾つか心に残ることがあった。これまで国内の政治や国際政治のニュースに触れるなかで、戦争というものを意識する機会は多くあった。しかし、シンポジウムに参加し、元学徒兵の生の証言を聞いたことで、ニュースを通して私が想像する戦争は、手段のようなイメージだったことに気付いた。

「先に死んでいったものに申し訳ない」。大先輩の悲痛な叫び、生きている限り逃れられないであろう自責の念を受け、戦争とは、無条件でしてはならないものなのではないだろうか、と直感した。

戦争はしてはいけない。なぜなら、戦争はしてはいけないから。論理学でいうところのトートロジー(同語反復)に当たるような、全く何の説明にもなっていないこの言葉こそが、正しいのではないか、と思った。

私自身まだこの直感を無条件に信じることはできない。私たちが戦争をしたくないと思っても、あちら側が仕掛けてこようものなら、どうしようもない。もちろん、私たち日本人には、「日本書紀」や「古事記」の時代より受け継いだ、話し合いの精神がある。しかし、通用しない相手には通用しない。この問題をいかに解決するか。まだまだ、考えなくてはいけない。

ただ、これだけは正しいといえる。私たち人間、私たち日本人、私たち中大生にとって、戦争の反省は、まだ終わっていない。日々の氾濫(はんらん)する雑多の情報に追われて、過去をないがしろにしようものなら、私たちはまた、同じ「過ち」を繰り返す。

私たちが先人たちのメッセージを忘れてしまえば、先人たちはその生きた意味をも失い、二度死すことになってしまう。戦争の是非の判断がつかなくとも、私たちは、先人たちが残したメッセージを受け継ぎ、後世に伝えなければならない。 後輩として、先輩の思いを無駄にすることはできない。

戦争と中央大学プロジェクト

「戦争と中央大学プロジェクト」は中央大学の学部長会議のもとに設けられ、戦後70年となる2015年を中心に講演会、シンポジウム、展示などを通じて、戦争と中央大学を考える機会を学生、教職員、卒業生、社会に提供し、またこの取り組みを教育に還元する活動です。