文化人類学の視点で法を読む〜「法人類学」の歩みと展望

「中央大学×大手町アカデミア」第8回

高野 さやか(たかの さやか)/中央大学総合政策学部准教授

専門分野 文化人類学・民俗学

今回の登壇者は、総合政策学部の高野さやか准教授です。

高野准教授は、東大で文化人類学を学ぶ中で法学に興味を持ったことをきっかけに、法への文化人類学的なアプローチを考えるようになったそうです。インドネシア北スマトラ州の地方裁判所でのフィールドワークなど、法と社会についての調査研究を行ってきました。最近では、「『法の生成』の人類学」をテーマにされているとのことです。

受講者の事前アンケートでは、「法人類学」という言葉そのものを知らなかったというコメントが多数寄せられました。そこで、今回は「法人類学」とは何かというところから、どのように発展してきているのかというところまでを語っていただきました。

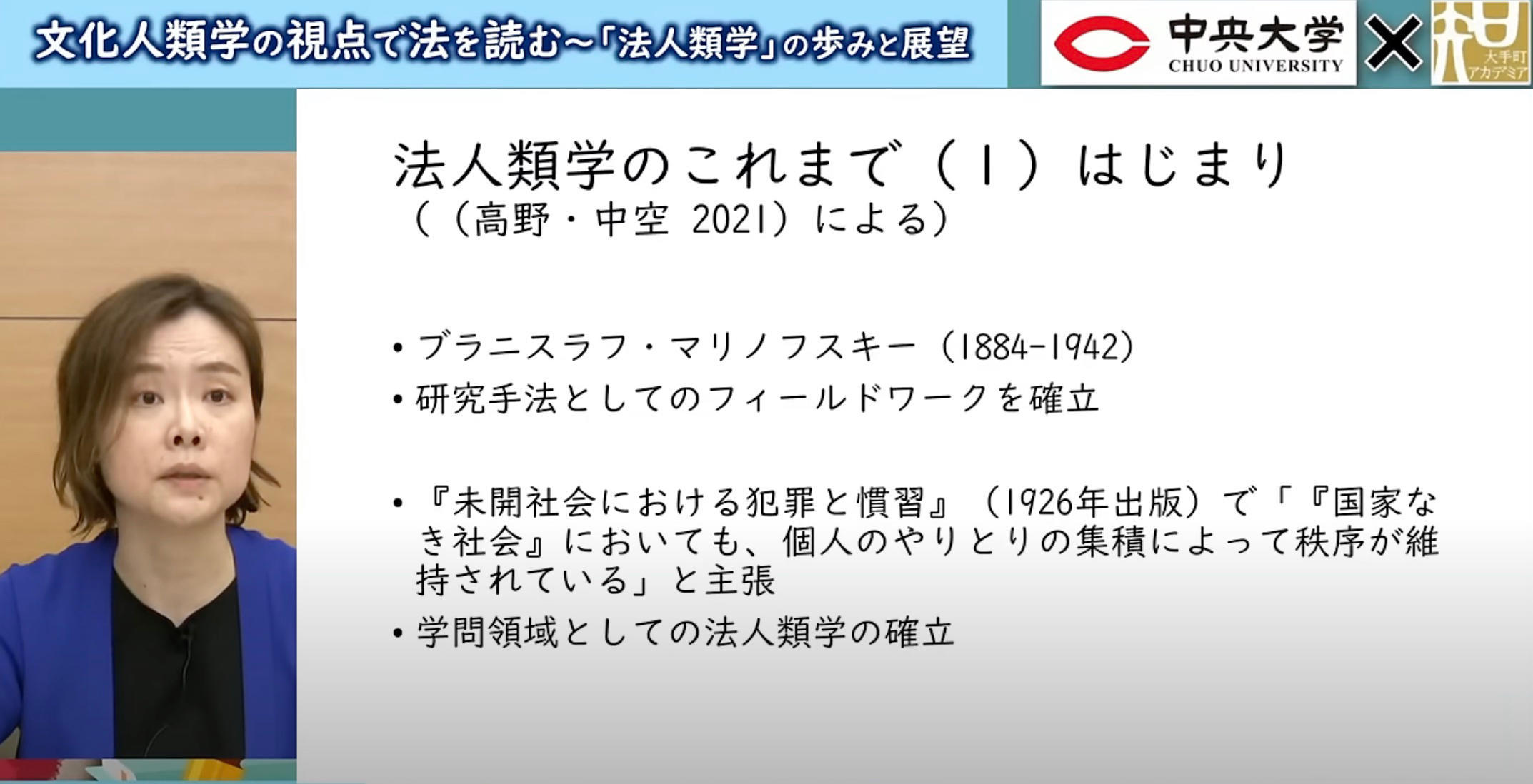

法人類学のこれまで

かつては、法とは文化的に高度なシステムのある国だけにあると考えられていました。しかし、法は西欧社会のみに存在するわけではありません。国家を背景とする司法制度をもたないからといって弱肉強食の無法地帯になるわけでもなければ、温暖な南の島でなら争いもなく人々はただ平和に生きていられるというわけでもありません。

1926年にポーランドの人類学者ブラニスラフ・マリノフスキーが、著書『未開社会における犯罪と慣習』の中で、国家なき社会においても、個人のやりとりの集積によって秩序が維持されていると主張し、学問領域としての法人類学が確立しました。

その後、1980年代までには、一つの社会に複数の法システムが共存することが知られるようになってきました。たとえばフランスがアフリカにある植民地をフランスの法だけで統治することには無理がありました。地域に固有の慣習法も国家法と同等の力があると認めないと、歪みが生じるのです。植民地でなくても、国の法と非国家法が共存することはよくあります。また、単一の国家法では国際問題を解決できないなど、法の多元性はより複雑になってきています。

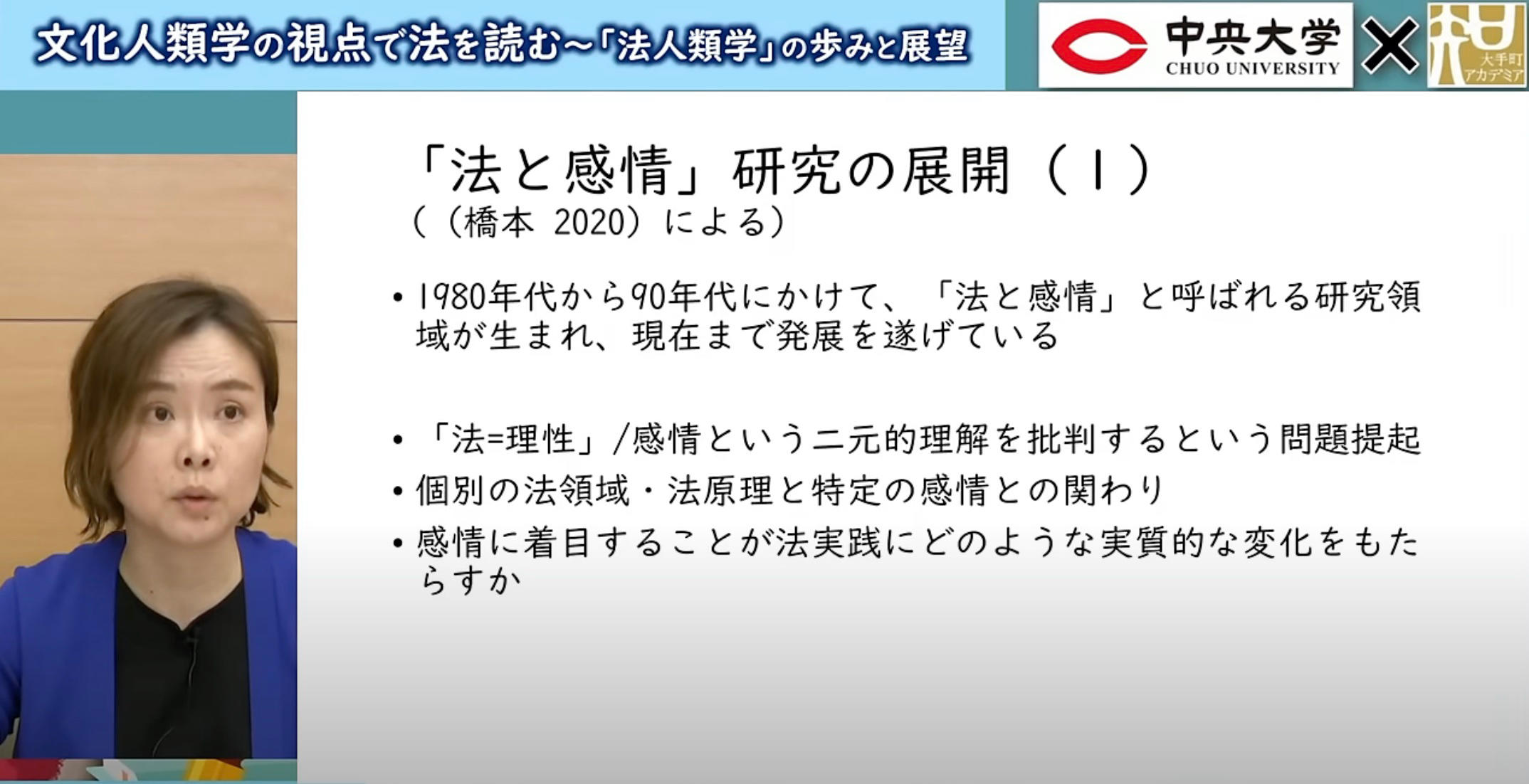

法と感情

1980年代から90年代にかけて、法=理性と感情は二項対立するものとの考えを否定する問題提起がされ「法と感情」という研究領域が生まれました。この領域は、今も発展を遂げています。

初期には刑法学者の、近年には国内でも、法哲学者・橋本祐子による「裁判官は感情に動かされてはならないのか」、文化人類学者・山崎吾郎による「感情と情動の文化人類学」といった著作が発表され、法に対する感情の役割についての研究が進んでいます。これは、人類学と法学との接続の可能性を示唆するものです。

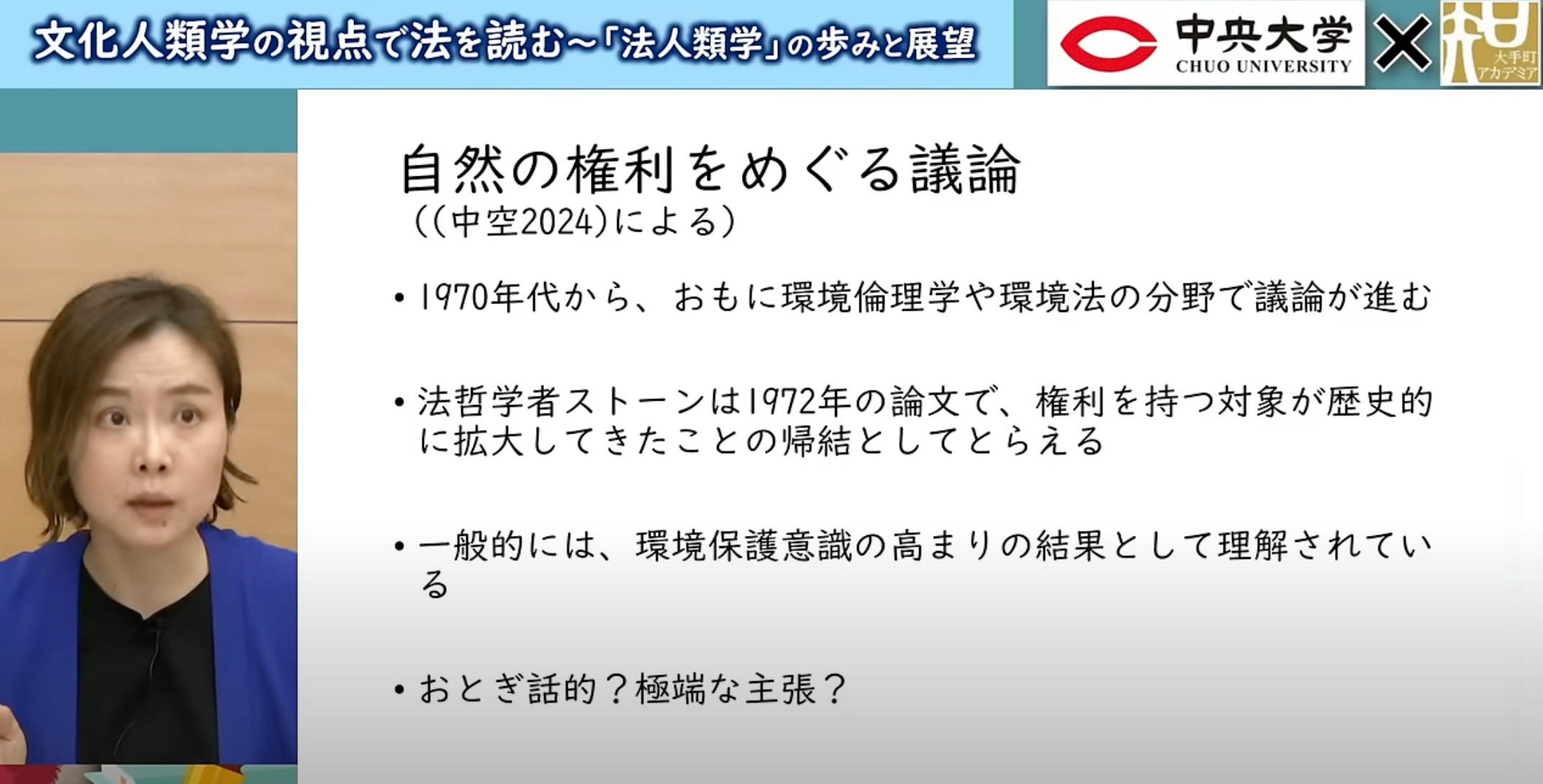

自然の権利

理性と感情の二項対立が再検討されたように、人間と自然の二項対立も再検討されるようになりました。米国の環境問題に対する意識の変化が影響し、欧米の人間中心主義を見直す動きが出てきました。それまで、人間以外のものは物として扱うのが当然とされてきましたが、人間以外のものが人間のために存在するという考え自体が見直されたのです。こうした姿勢を反映して、自然に法律上の人格を認め、裁判を起こす例が、世界各地で見られるようになってきました。

ニュージーランドのワンガヌイ川は、2012年、法律上の人格を認められた最初の川となりました。入植者による砂利採取による環境変化に対し、先住民族マオリが19世紀から川底の所有権を主張して訴えていたものの敗訴していました。それが21世紀になって論点が変化し、川は決して誰かに所有されるべきではないというマオリの世界観を重視した判決が下されたのです。

他にも、エクアドルが憲法で自然の権利を認めたり、インドのガンジス川と支流のヤムナー川が現地裁判所から法人の地位を与えられたりする例があります。日本でも、1995年のアマミノクロウサギを原告とした裁判など、自然の権利を主張した訴訟が起きています。

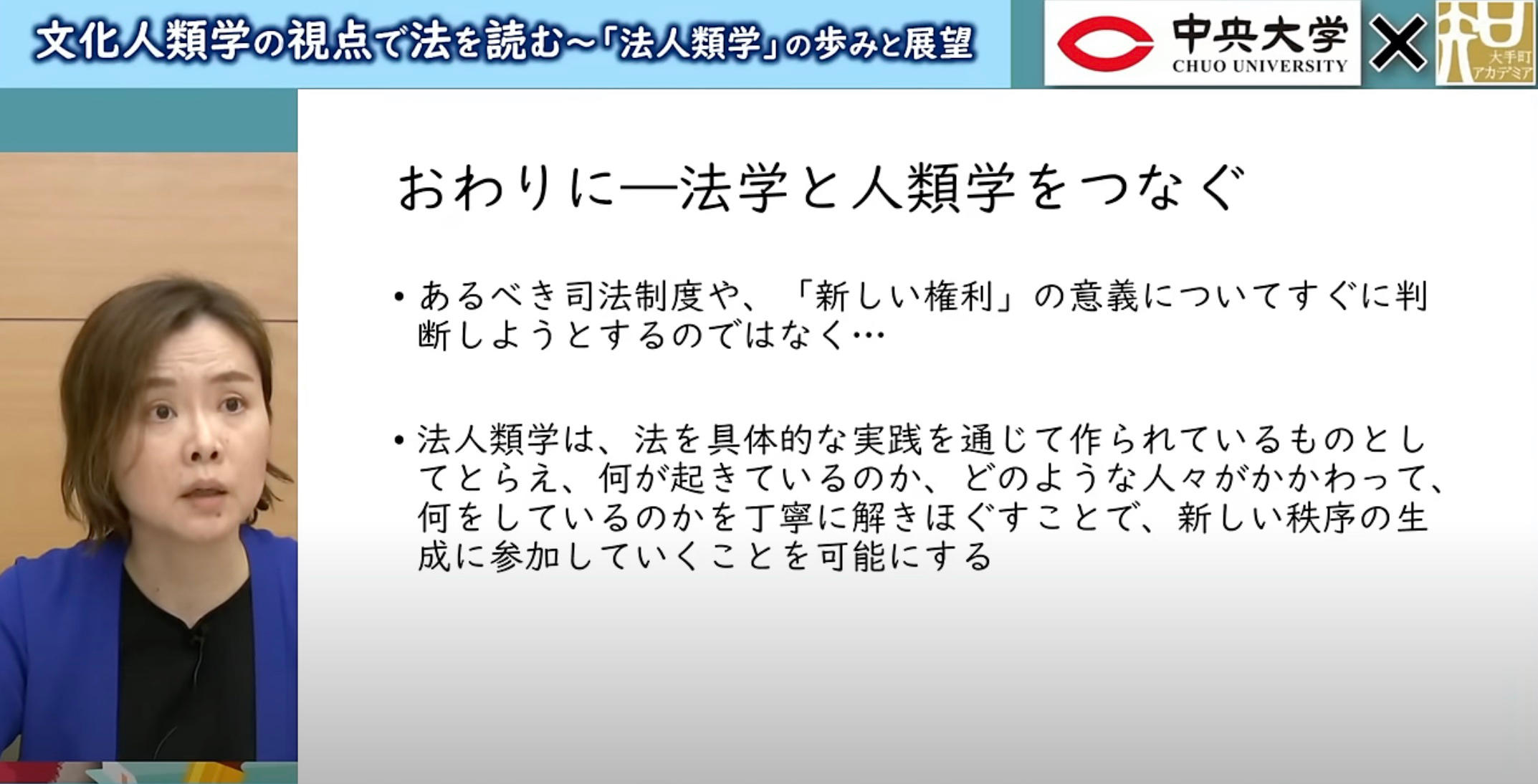

法人類学の意義

川や動物が人格を持つべきとするような考えを、おとぎ話的な極端な話と感じる人も多いかもしれませんが、法人類学では、こうした新しい権利の意義についてすぐに判断することはしません。

法を具体的な実践を通じて作られているものとしてとらえ、何が起きているのか、どのような人々が関わって、何をしているのか、丁寧に解きほぐしていくことで、新しい秩序の生成に参加することが可能になるのだと考えているのです。

文化人類学の面白さ

文化人類学はフィールドワークという研究手法でまとまっている学問です。かつて「未開社会」といわれていたような場所で調査するというイメージがありますが、現在の文化人類学のフィールドワークはあらゆるところで行われています。

私はインドネシアの裁判所でのフィールドワークを行いましたが、アメリカや日本で警察や司法界の調査をしている研究者もいます。また、病院に行き、医療技術と人間に関する調査をしている研究者もいます。こういった研究は「科学技術の人類学」と言われています。

2年間程度、あるいはさらに長期間にわたるフィールドワークを基本とする文化人類学は、スローサイエンスといわれ、すぐに答えが出るような学問ではありません。でも、ここまでお話ししてきたように、他の学問とは違う面白さがある領域なのです。

今回、初めて法人類学という学問の存在を知ったという皆さんにも、少しでも興味を持っていただければと願っています。

※2024年9月26日に開催した「中央大学×大手町アカデミア第8回 文化人類学の視点で法を読む〜「法人類学」の歩みと展望」の動画はこちら。

高野 さやか(たかの さやか)/中央大学総合政策学部准教授

専門分野 文化人類学・民俗学2001年東京大学教養学部卒業。

2003年東京大学大学院総合文化研究科修士課程修了。

2010年東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。 博士(学術)。

東京大学大学院総合文化研究科助教、日本学術振興会特別研究員(PD)を経て2016年より現職。現在の研究課題は、法人類学における慣習法概念の再検討、法と開発の民族誌的研究などである。

また、主要著書に『インドネシア―民主化とグローバリゼーションへの挑戦』(共著、旬報社、2020年)『ポスト・スハルト期インドネシアの法と社会―裁くことと裁かないことの民族誌』(三元社、2015年)などがある。