不妊治療・生殖補助医療特集

病院の実力2021 > 不妊治療・生殖補助医療特集

[取材協力]

徳島大学

大学院医歯薬学研究部長

苛原 稔

いらはら・みのる/1983年徳島大学大学院博士課程修了。医学博士。日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医、日本生殖医学会認定生殖医療専門医、日本内分泌学会認定内分泌代謝科専門医。

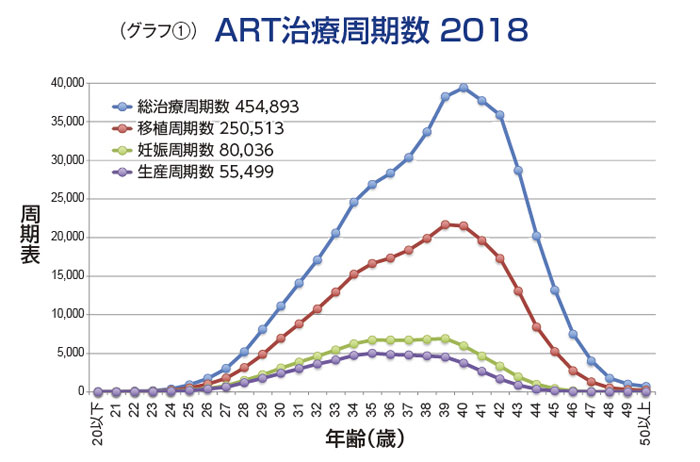

安心な分娩を望むなら43歳までが理想的

晩婚化が進んでいる日本では、出産を考える時期も遅れがちになっています。それに伴って、 ART(体外受精や顕微受精などの高度生殖補助医療)の実施回数も増加傾向が続いており、日本産科婦人科学会の2018年の統計では約5万7千人の子どもがARTにより誕生しており、その年の出生児の約16人に1人となります。もはや不妊治療は特別なものではなく、子どもを望んでいるのに妊娠できないカップルにとって、当然の選択肢になっていると言えるでしょう。

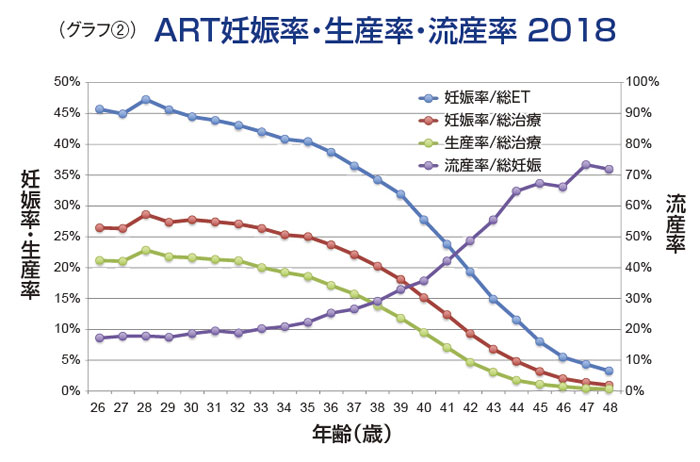

年齢別のART治療周期数(グラフ①)を見ると、治療回数が最も多いのは40歳です。しかし、 ARTにおいても年齢が上がるにつれて妊娠・出生率は低下し、逆に流産率は増加します(グラフ②)。また、43歳を超えると、妊娠高血圧症候群や前置胎盤などの妊娠合併症が急増するため、安心な分娩をしようとするなら、42~43歳までに出産したほうがよいと考えられます。

一方、不妊症の原因は女性だけでなく、その20~40%は男性側にも原因があることが分かってきました。例を挙げると、精子の数が極端に少ない乏精子症や、精子の運動率が低い精子無力症など。また、精神的な要因で起きるED(勃起障害)も増加傾向にあります。乏精子症や精子無力症は人工授精の対象となります。また、睾丸上部に流れる静脈が肥大する精索静脈瘤が原因の場合は、手術で不妊が解消されることがあります。

慎重な検討が進む着床前診断

不妊治療にかかわる最近の話題としては、まず「着床前診断」が挙げられますが、そのほかにも「未受精卵子および卵巣凍結の必要性」などもあります。

ここ数年、日本だけでなく欧米でも普及しつつある着床前診断は、染色体の異常を検査して流産の可能性を調べるものと、ダウン症をはじめとした遺伝病の有無を調べるものがあります。特に40歳前後になると流産しやすくなるため、着床前診断の意義も確かにあるといえますが、日本産科婦人科学会では特別臨床研究を行いながら、慎重に検討しています。

未受精卵や卵巣の凍結については、本来はがんなどの病気治療中で妊娠できない女性ために開発された技術ですが、健康な女性でも卵子の老化を考えて、将来のために凍結保存しておこうという方が増えています。「パートナーはいないが、今のうちに質のよい卵子を凍結しておこう」という気持ちは理解できますが、実際には凍結卵子による妊娠率は10%と低く、保存の費用もかかり、卵子を長期的に預かる医師や医療機関の負担も少なくありません。そうしたマイナス面も十分に考慮してほしいですね。

受精卵を子宮に戻す際にいったん凍結させる「凍結胚移植」がさかんに行われているのは日本特有の現象で、 ART出生児の約8割を占めます。この理由は2つあり、まず1つは日本の凍結技術が高いこと、もう1つは多胎妊娠を防ぐため移植胚数を1個に抑えることが主流になっており、残った受精卵を凍結保存しておき、次の機会に備えるというケースが増えているからです。さらに、受精卵を凍結保存している間に子宮内膜の環境を整え、良好な状態にしてから受精卵を着床させると妊娠率が高まるというメリットもあります。

2022年4月から不妊治療が保険適用の見込み

不妊治療は排卵を促して卵子採取し、次に人工受精を行って受精卵にして、それを培養して子宮に戻すという数多くの繊細なプロセスを踏みます。そのいずれも丁寧で慎重な治療や作業が必要になるだけでなく、精神的な負担も大きいため、信頼できる医師やクリニックを選ぶことも大切になります。たとえば日本生殖医学会認定の専門医であることも目安になるでしょう。

これまで不妊治療は基本的に自費診療でしたが、2022年4月から保険適用になる見込みです。それまでの間は現行の公的助成制度が大幅に拡充されます。

従来の公的助成制度では夫婦合算で730万円未満という所得制限がありましたが、これが撤廃されました。助成額も初回30万円、2回目以降15万円でしたが、回数にかかわらず1回30万円に。その支給回数も生涯で通算6回までだったのが、1子あたり6回までに拡充(40歳以上43歳未満は3回)。法律婚だけでなく、事実婚が対象になることも改善点だと思います。

不妊治療に関する不安に応える相談センターも充実させるほか、働きながら不妊治療を受ける場合は休暇を取得しやすくするなど、精神面を含めた幅広いサポートが検討されています。